「低体温症から身を守る」いまできる〝備え〟 防災・減災アドバイザーに聞く

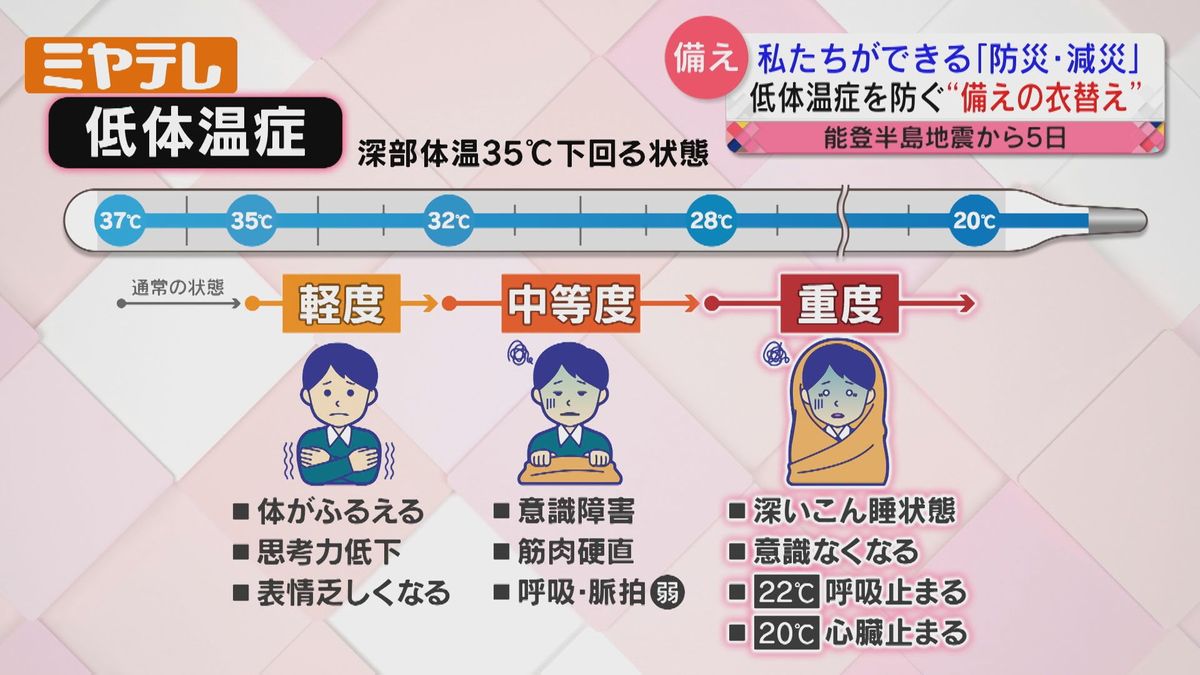

「低体温症」とは体内部の深部体温が35℃を下回る状態のことです「軽度」では体の震えがとまらないなどの症状。「中等度」は寝たまま動けない、または、意識障害といった状態に。さらに、28度を下回る「重度」では昏睡状態となり、呼吸や心臓が停止することがある。

寒さ厳しい今の時期、「低体温症」を防ぐために備えられることはなにか。仙台市の防災・減災アドバイザー早坂政人さんは1つの対策を提案する。

<仙台市防災・減災アドバイザー 早坂政人さん>

「日頃から非常持ち出し品を準備している方も多いと思うが、ぜひ季節に応じて〝衣替え〟していただきたい」

早坂さんが薦めるのは非常持ち出し袋の〝衣替え〟。冬の時期は低体温症を防ぐためのニット帽や手袋、そしてカイロ。夏はうちわや小型扇風機などに〝衣替え〟すること。季節ごとに入れ替えることで、忘れがちな食料の消費期限の点検にもなるという。

また、大規模な火災も発生した今回の災害。早坂さんは地震だけでなく、津波や火災など様々な災害が複合したため、防災の難しさが浮き彫りになったと指摘する。

<仙台市防災・減災アドバイザー 早坂政人さん>

「発生当時は大津波警報などが発表されていたので、出火したときに住民の初期消火はできない状況だったと思う。それと道路の状況が悪くなり、消防隊が現場に到着することができなくなった」

内閣府によると、東日本大震災では揺れによって発生した火災のうち、その過半数が「電気関係の出火」という調査がある(火災原因が判明した108件のうち54%/日本火災学会誌報告書)。

また、実験からは、地震によって倒れた家具でコードが断線し、そこに復旧した電気が通ると火災が発生する恐れがあることが分かっている。