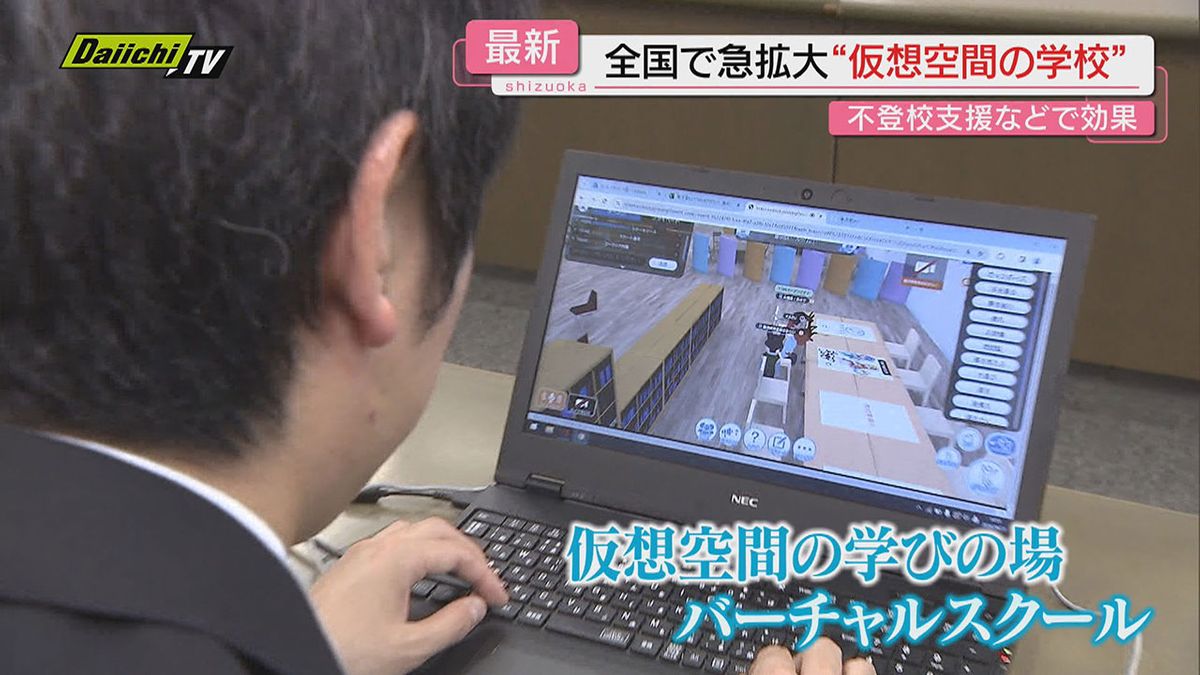

【仮想空間】県内不登校最多となる中で新たな学びの場「バーチャルスクール」開設…求められる支援とは(静岡)

静岡県内小中学校の不登校は1万人を超え、過去最多となっています。県は、学びを止めないため、仮想空間にバーチャルスクールを開設。求められる子どもたちへの支援とは…。

全国で34万人を超えた不登校。静岡県内の不登校者数は、2023年度には小学生4679人、中学生6845人と、初めて合計で1万人を超え、5年前の2倍になりました。その一方で、不登校となった子どもたちに、新たな学びの場を作ろうと、数年前から全国的な広がりをみせているのが、仮想空間の学びの場「バーチャルスクール」です。

アバターと呼ばれる自分自身の分身を操り、教室内の生徒同士でチャットでコミュニケーションをとったり、学習支援を受けることもできます。さらに、通信制の学校では新たな取組が登場。仮想空間・メタバースに開設された学校に通学しながら、年数回の対面での授業を受ければ、“高校卒業資格”が取れるのです。

(勇志国際高等学校 デジタル教育推進室 プロデューサー 中村 真護さん)

「3年間通っていただいて卒業要件を満たしていただければ、全日制の学校と同じように高校卒業という形で履歴書も書けるし、大学にも行けるし、というような形です」「海外にいて、学校に通う子どももいます。後は、身体の都合で、病気で学校に通うことが肉体的に負担の子どもが通っている」

「学校のカタチ」や「不登校支援」が、新たな広がりを見せているのです。そして、静岡県も、2025年度から、「しずおかバーチャルスクール」の運用開始を決め、1月から試験運用を開始しました。

(県教委 義務教育課 渡部 彰 教育主査)

「では開けま~す」「お待たせしました、すいません、ちょっと遅くなりました」

「しずおかバーチャルスクール」の対象は、県内全域の、不登校となっている小学1年から中学3年までで、インターネット環境があれば、スマホやパソコンで場所を選ばすアクセスできます。参加者は、動物やロボットなどのアバターを操作して、本名や顔を明かすことなく気軽に会話を楽しむことができます。県は、サービス開始当初、利用可能な登録枠を150人に設定していましたが…。試験運用から約1か月。参加希望者が予想より多かったため、2月から枠を350人に増やしました。

(県教委 義務教育課 渡部 彰 教育主査)

「アバターを介してというのと、自分の実名であったり、顔を出さずに、秘匿性の保たれた中で自己表現をすることができますので、中々、自分が表現をすることに対して自信がないことがあるようだったら、このアバターを使うことによって、自分の伝えたいことや気持ちを表現できるかなと感じています」

参加者の最終目標は、あくまで現実の学校へ復帰すること。教室には県職員がスタッフ役として2人常駐していて、学習面で相談があった場合は、導入している学習アプリを案内したり、実際に子どもたちと会話しながら、子どもの生活や精神面のサポートも行います。

(県教委 義務教育課 渡部 彰 教育主査)

「ちょっと生活リズムが治った。うれしいですね。少しずつそうやって生活リズムをそろえてくれると、すごくうれしいなと思いますが、自分のペースでやってもらえればと思います」

現在は、1日約50人ほどの子どもが利用しています。県が参加者に行った聞き取りでは、「家族内で、あまり話す機会がないので、話せてうれしい」「スタッフさんがやさしくて、よかった」「表情を見られたりしないので、気軽に話せる」などの感想が寄せられたといいます。

さらに、新たな取り組みも―。2月中に、県の職員が電化製品の組み立て工場を訪ねてカメラでライブ中継を行う「社会科見学」を計画していて、より、学びの機会を広げる方針です。

(県教委 義務教育課 渡部 彰 教育主査)

「どこにもつながることができない人に対して、つながるためには…と考えた時に」「心理的にも距離的にも負担がない中で活用いただくというのが、『しずおかバーチャルスクール』ということで、メタバース空間のいい所かなと感じています」

試験運用は3月までで、2025年度から、さらに登録枠を増やして、本格的に運用を開始する予定です。