まちから書店が消える『背景は?』ネット通販や電子書籍の普及前から全国で減少

「DayDay.」MCで熊本出身の武田真一さんとリモートで結んでお伝えします。

(東島大記者)

熊本で、ある書店の休業のニュースが話題となっています。このニュースを追っていくと今の熊本、今の日本が抱える問題が見えてきます。

【VTR】

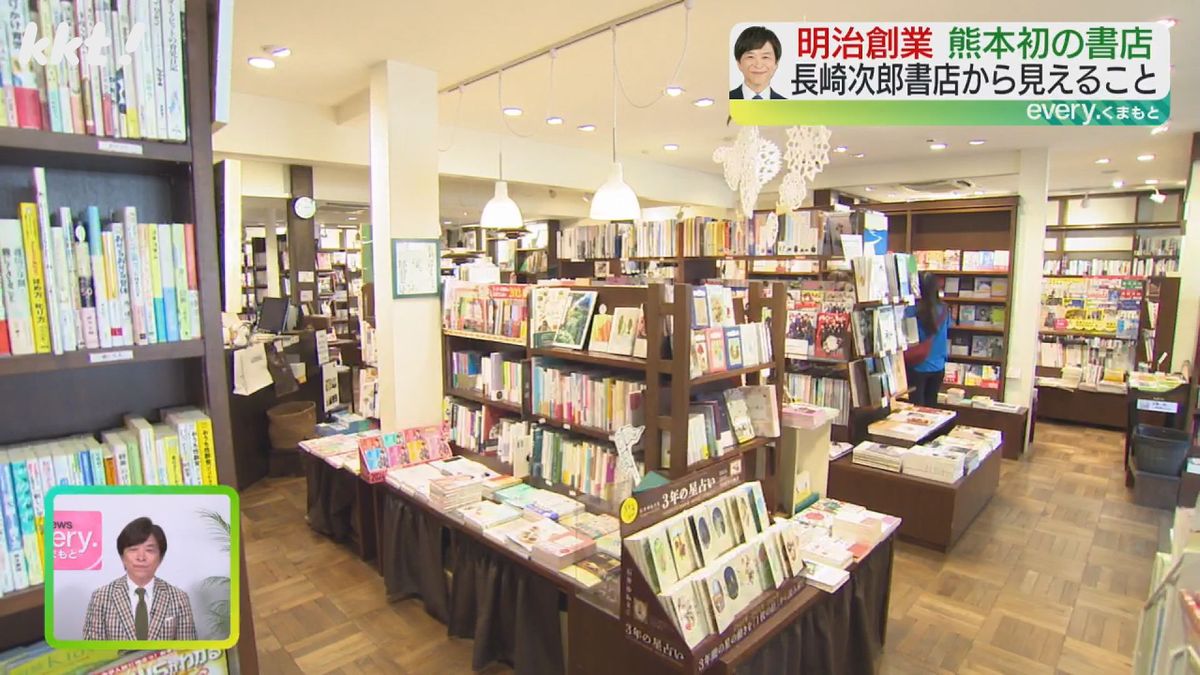

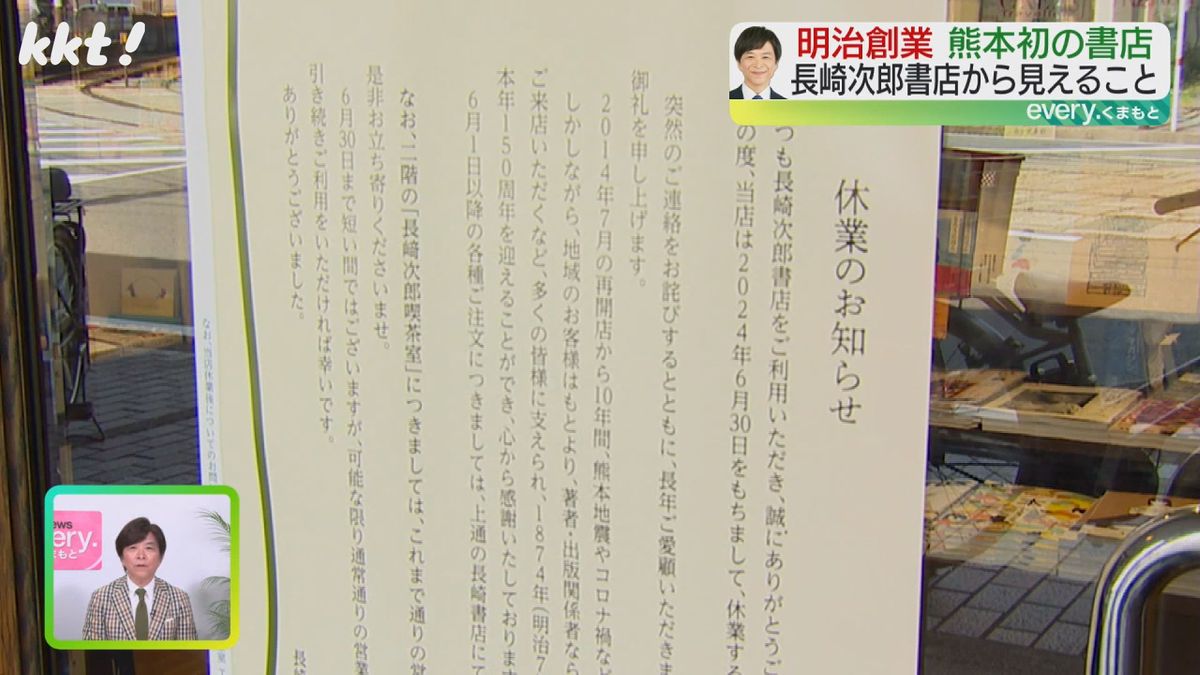

熊本市中央区新町にある長崎次郎書店です。創業は明治7年、熊本で最初の書店です。風格ある建物からも歴史が伝わります。長崎次郎書店は教科書や官報、白書などを扱っていましたが、10年前に親族が経営する上通の長崎書店がテナントに入る形でリニューアルし、今の形になりました。

長崎次郎書店がある新町は、古くからの店が軒を並べる昔ながらの商店街です。その中で長崎次郎書店は、学校帰りの生徒や話題の新刊書を手に取る住民などが訪れる町の書店でした。しかし、6月いっぱいで休業することになったのです。

■女性客

「続いて欲しいなぁと、とても思うところなんですけど。目に心地良い本を次々に見ることができるのは楽しいなあと」

Q寂しくなりますね

「寂しくなりますね、本当に」

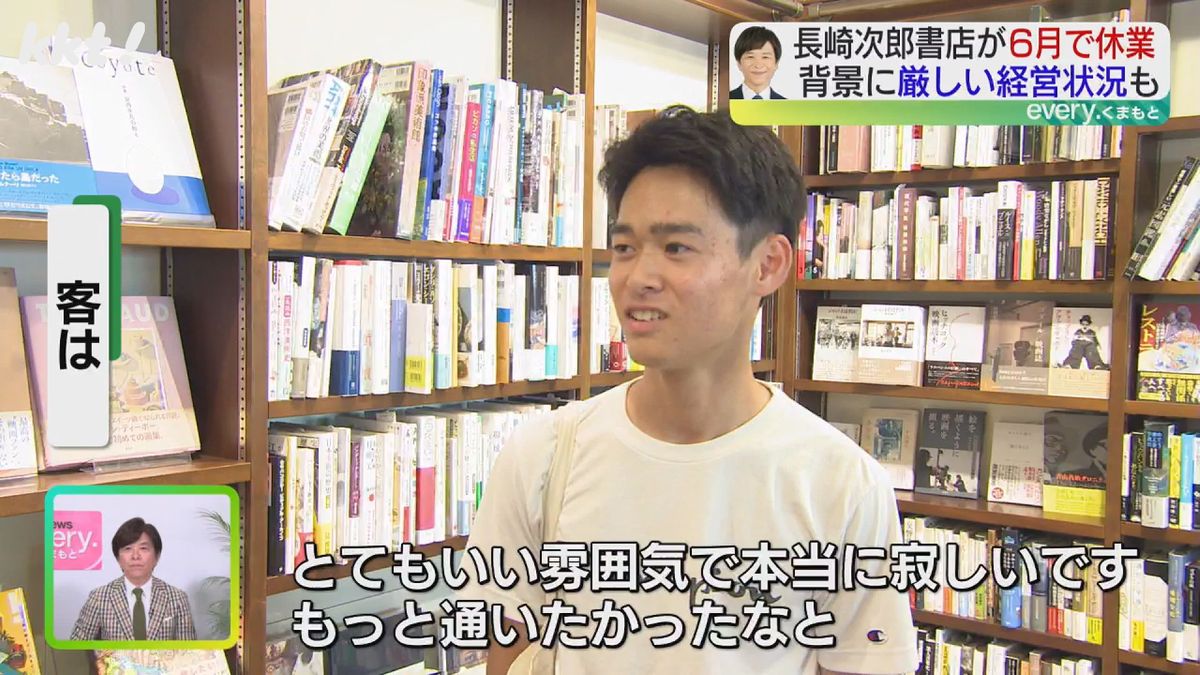

■大学生

「とてもいい雰囲気で、本当に寂しいです。もっと通いたかったなと。自分は結構、本でいろんなことを学んでいるので、書店が減るのは寂しいなと思います」

書店の建物を管理する長崎圭作社長も。*崎は「たつさき」

■長崎圭作社長

「ご近所の方からも、喫茶店に来る方からも、やっぱり本が好きで1階の書店で本を買って、2階の喫茶室で読むのが本当に楽しみなのよと言われてたんでですね。そういう方たちにも申し訳ないっていうか残念だなって思いますね」

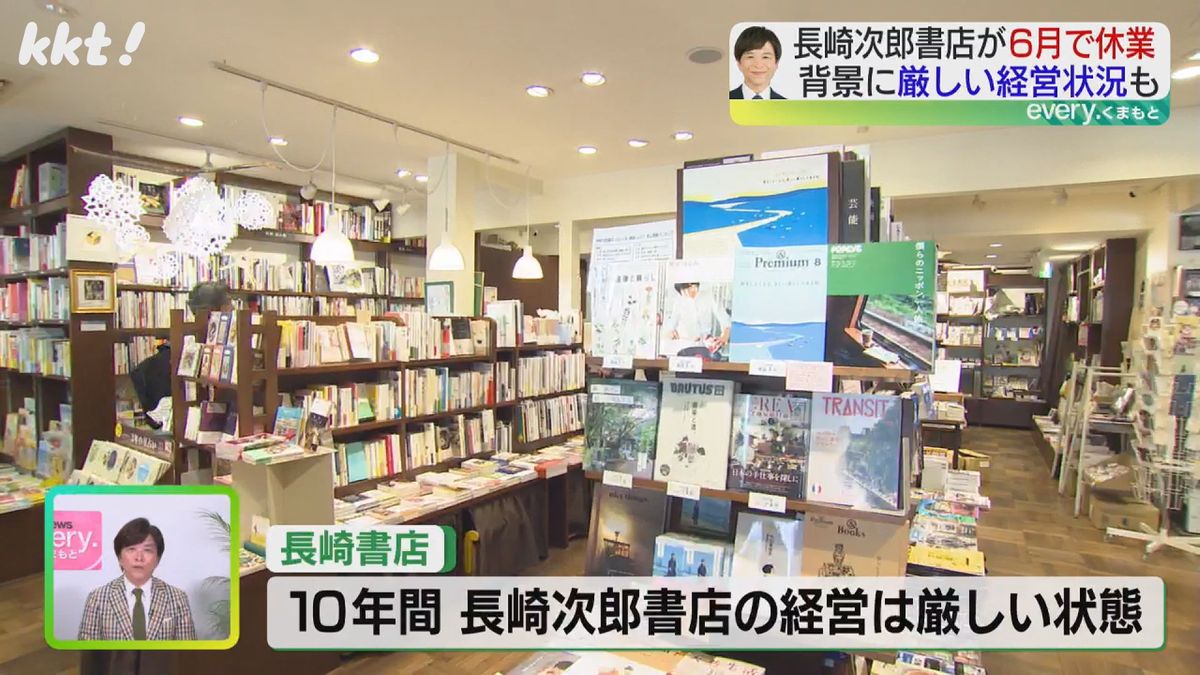

書店を経営していた長崎書店によりますと、この10年間、順調とは言えない経営状態が続いていたといいます。

■長崎書店 長崎健一社長 *崎は「たつさき」

「やはり売り上げをしっかり立てていく、上げていくという意味では、予想もしていましたが やはり厳しかったと思います。新町に書店があるという日常風景をしっかりと実現できたことは、ひとつの成果と思っています」

熊本最古の書店として、「まちの書店」として親しまれた長崎次郎書店は6月末で幕を下ろします。

【スタジオ】

(武田真一さん)

とても素敵な本屋さんですね。私も一度行ってみたかったのですが、本当に残念です。実は私の義理の兄が、上通で古書店を経営していたのですが、去年の年末に店を畳みました。熊本の郷土史に関する本や文献を扱っていたのですが、様々な事情があり、続けることができなくなりました。熊本の歴史や文化を市井の人が学ぶ素晴らしい店だったと思うのですが、とても残念です。

そうした個性的な書店が次々と姿を消す現状に、日本の文化が衰退していくんじゃないかという漠然とした不安を抱きます。

(東島記者)

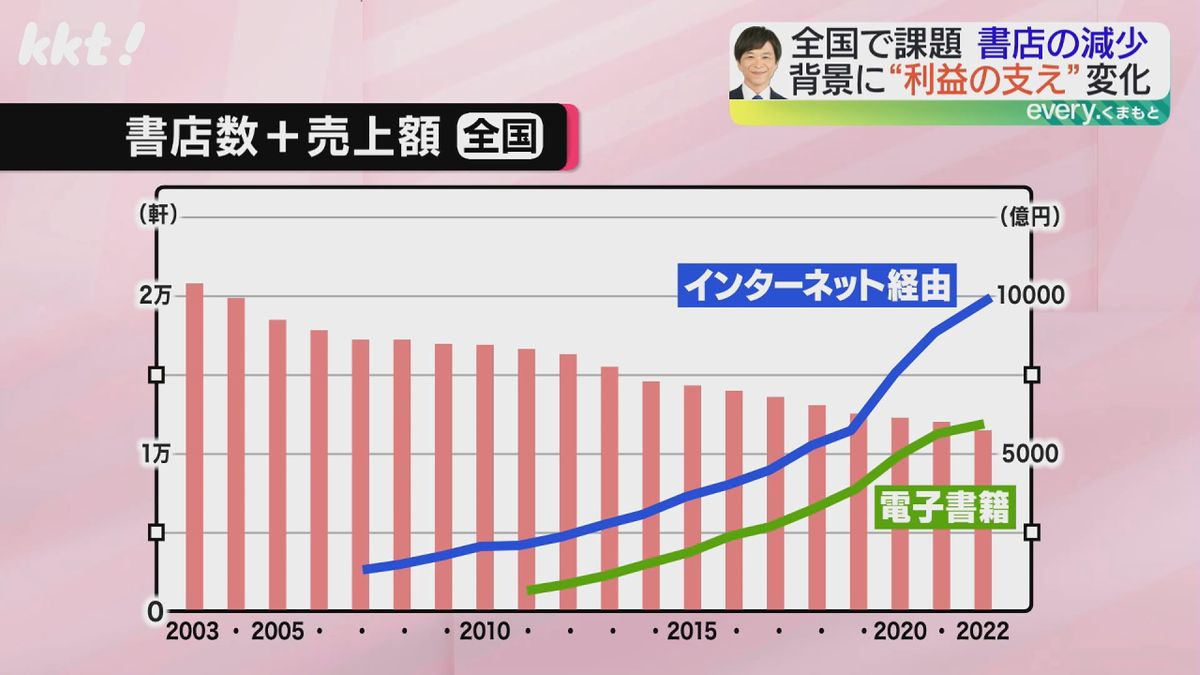

実は2003年以降、全国の書店は転がり落ちるように減少の一途を辿っています。しかし、ネット通販の本格的な普及はその後です。電子書籍も同じです。2010年代後半くらいから伸びています。実は電子書籍やネット通販の普及以前から書店の減少は始まっているのです。

(緒方太郎キャスター)

すると原因は?

(東島記者)

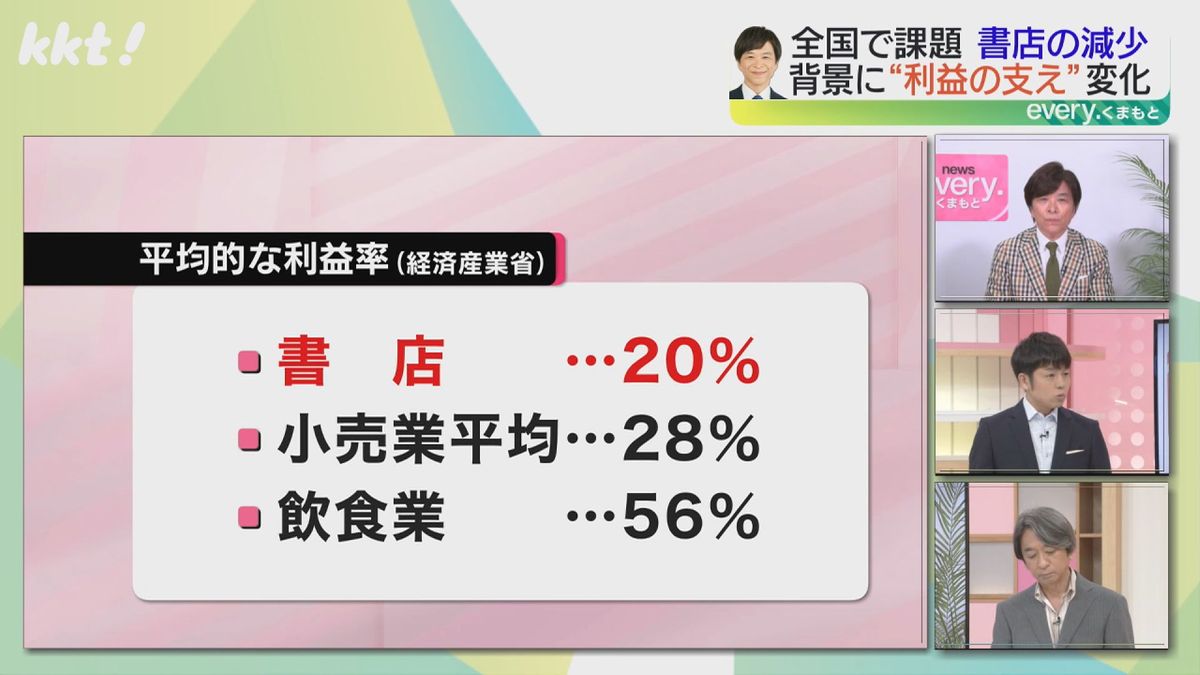

ひと言で言えば、少子化と書店の利益率の低さです。書店の粗利率は20%程度です。商売をしている人はわかると思ういますが、通常の小売業の利益率は28%、飲食業の半分以下です。

(緒方キャスター)

それでどうやって経営が成り立っているのでしょうか?

(東島記者)

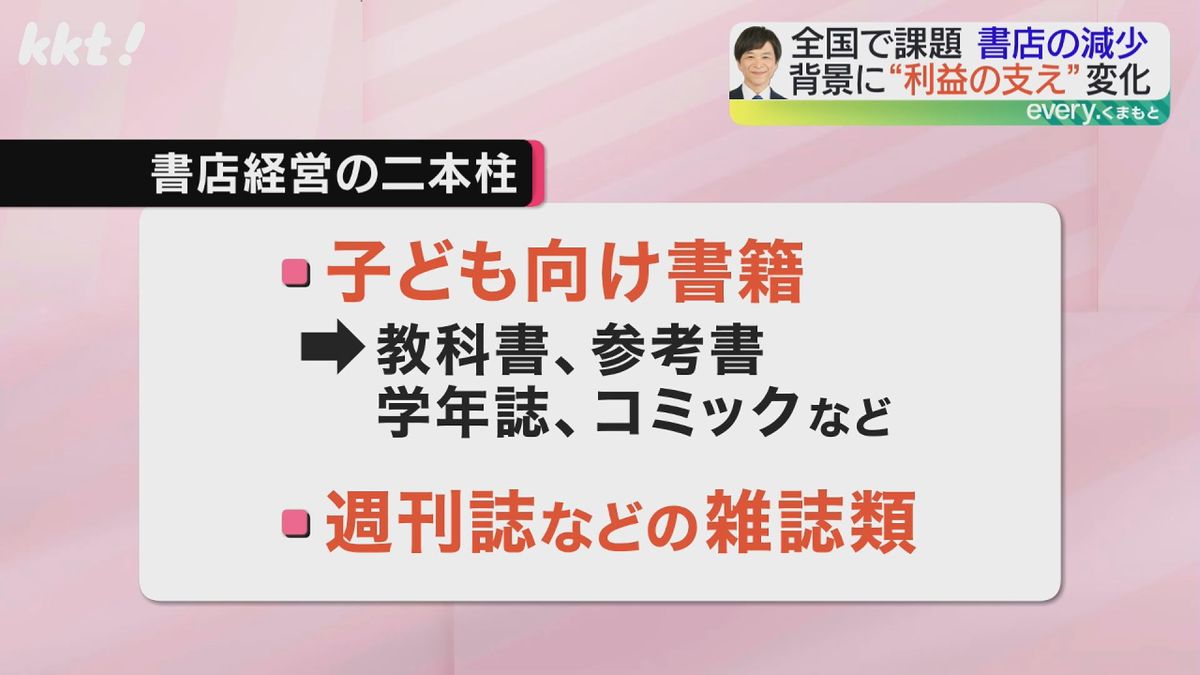

書店を支えていたのは、教科書や学習参考書、学年誌、コミックなどの子ども向け書籍、そしてもうひとつが週刊誌などの雑誌類です。この2本柱が利益の出ない一般書籍をカバーし、書店の経営を支えていました。

(武田さん)

それは子どもが多くて人口が増えていた時代のビジネスモデルで、少子化・人口減少の今は、それでは成り立たないですよね。

(東島記者)

厳しい問題に直面している「まちの書店」ですが、独自の工夫も重ねています。

【VTR】

■東島記者

「店先のカッパの像でおなじみの金龍堂まるぶん書店。こちらは近年、書籍以外の販売に力を入れています」

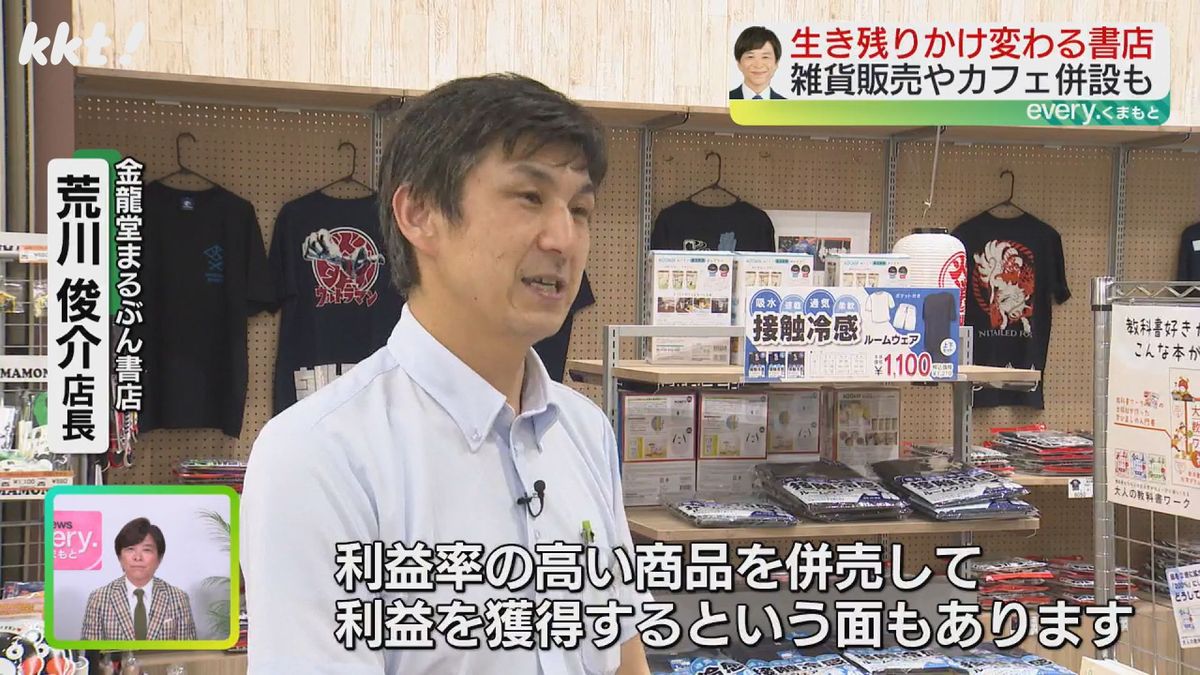

熊本市の中心部、上通アーケードにある金龍堂まるぶん書店は、去年の10月から雑貨の販売に力を入れ始めました。入り口のすぐ横に、話題の本とリンクするような雑貨が並びます。

■金龍堂まるぶん書店 荒川俊介店長

「本を売るだけでは商売が成り立たなくなってきている現状もあり、利益率の高い商品を併売して利益を獲得するという面もあります。ひと言で言うと、もう衰退の一途だと思っています。本の魅力に気づいていただけるような努力をしていかないといけないと常日頃、悩んでます」

■東島記者

「休業を決めた長崎次郎書店ですが、店の2階はカフェとして営業をしています」

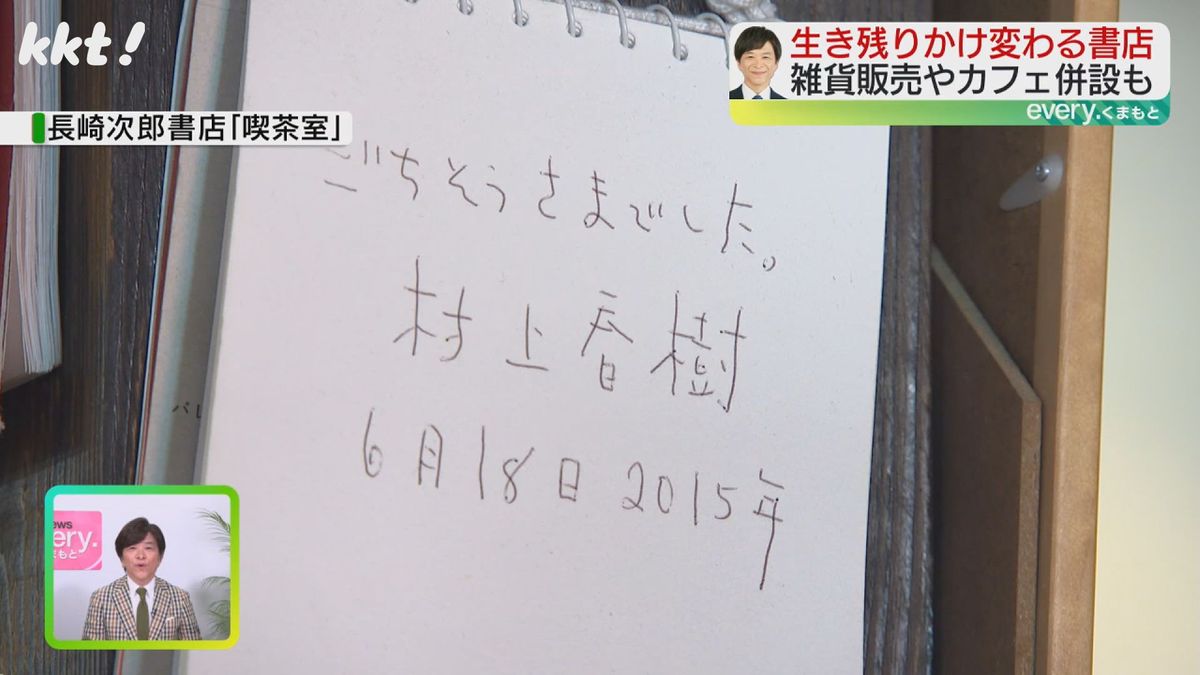

村上春樹さんなどの人気作家も訪れた喫茶室は連日大人気で、海外からの客も少なくありません。こちらは書店が休業した後も営業を続けます。跡継ぎとして期待されている長崎右京さんはまだ大学生ですが、今後は、経営の厳しい書店とは違う形で地域の文化に貢献できないか考えています。

■長崎右京さん *崎は「たつさき」

「ちょっと形は変わるかもしれないですけど、 文化の発信をしながら、地域の方、県外の方、海外から来られる方もいらっしゃるので、多くの方に愛されるような場所にしていきたい」

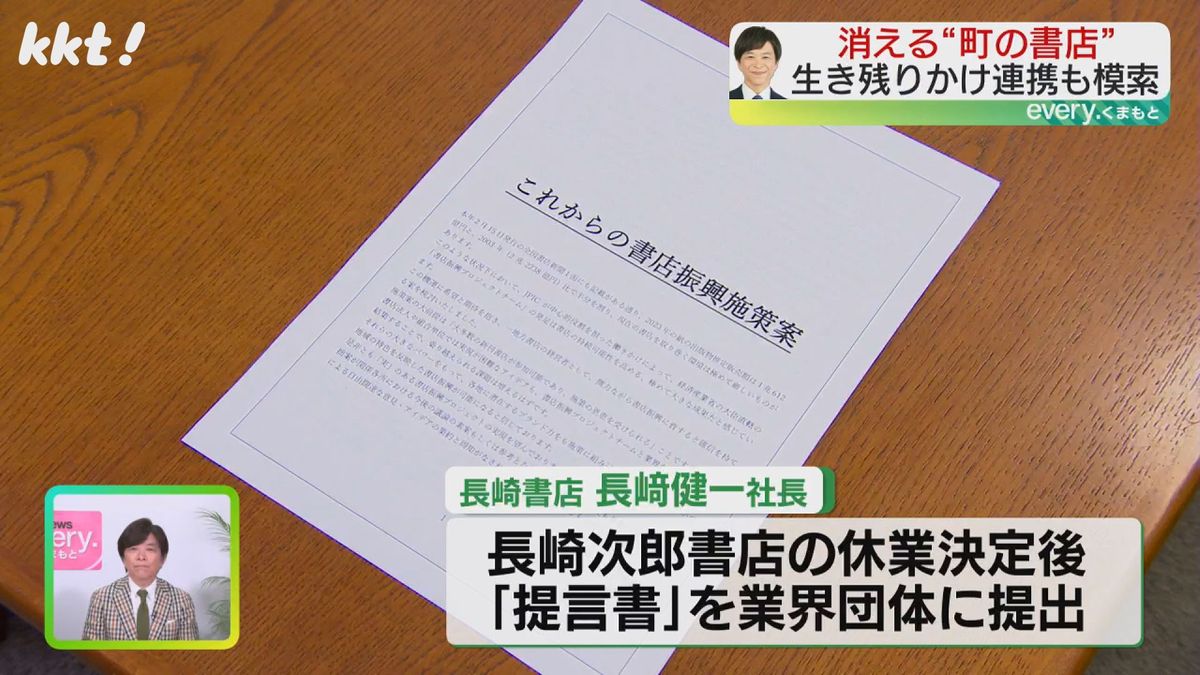

では、本だけで書店が生き残ることはできないのでしょうか。長崎書店の長崎健一社長は、長崎次郎書店の休業を決めた後、業界団体に提言書を出しました。書店が生き残るためには…。長崎社長が込めた書店再建への思いが詰まっています。 *崎は「たつさき」

そのひとつがキャシュレスとポイント制です。本は原則、定価で売らなければならないと決まっています。しかし一部の通販会社は送料を無料にしたり、ポイントを還元したりする形で事実上の値引きを行っています。さらにキャッシュレスのための経費が、利益の少ない書店には大きな負担になっています。

提言では、キャッシュレス決済の客にポイント還元を認め、その補助を国にお願い出来ないかと提案しています。

日本から書店が姿を消しつつある状況を重く見た政府は、経済産業相直轄のプロジェクトチームを設置。経済産業相自ら書店を視察するなど対策に乗り出しました。5月には経済産業省の担当者が長崎書店を訪れてヒアリングを行いました。

■長崎書店 長崎健一社長 *崎は「たつさき」

「実際に店に買いに行かなくても、自宅や職場で商品が受け取れるのはなかなか真似のできるサービスではないと思います。海外の事例を見ても、韓国やフランスではリアル書店や本の流通を守るための様々な施策を国と書店が連携してやっています。今回発足した書店振興プロジェクトチームを中心として、それに対抗できるような施策をぜひ練っていただきたい」

一方で長崎社長は、国だけではなく熊本県など自治体とも一緒に取り組めることがあるのではないかと考えています。例えばくまモンです。手続きをすればくまモンを使えるものの、デザイン化するにはお金がかかります。そのため、これまで業界で作る図書カードやブックカバーにくまモンが使われたことはありません。そんな余裕もないのが業界の現状といいます。

■長崎書店 長崎健一社長 *崎は「たつさき」

「全国随一のブランド力を誇るくまモン、そういったキャラクターを活用、コラボできたら何よりだと思っています。エリア限定の取り組みだけれど 全国的にもいい波及効果が生まれるのではないか」

【スタジオ】

(武田さん)

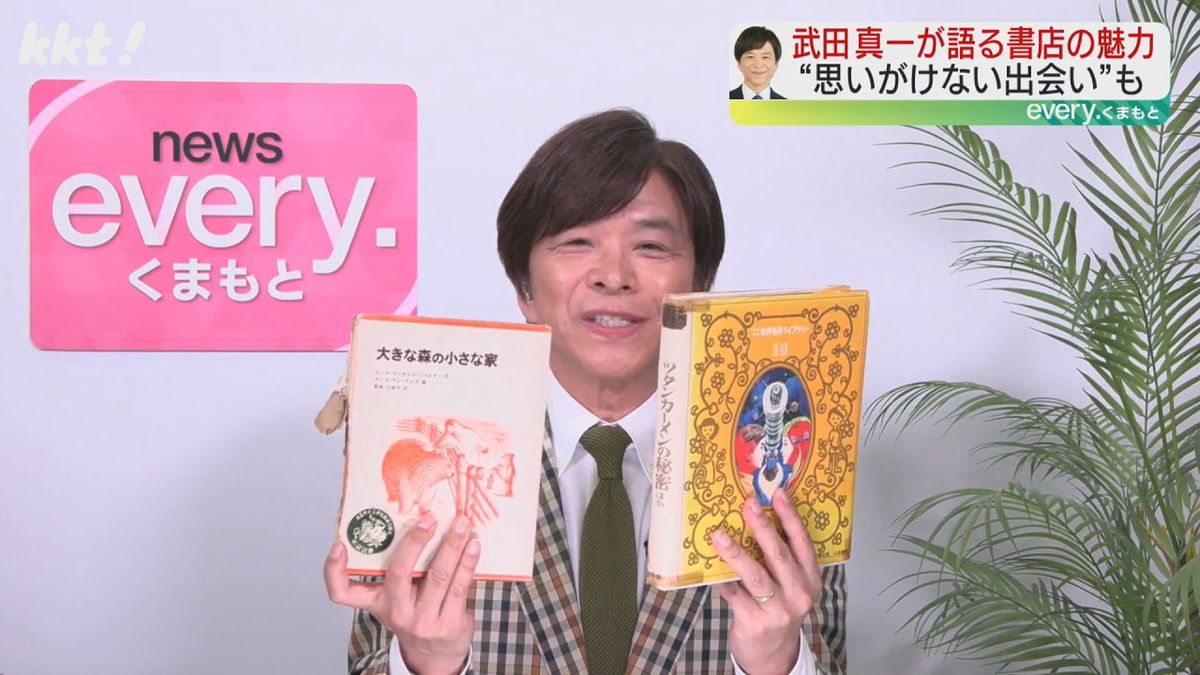

私が大切にしている本を何冊か持ってきました。「ツタンカーメンの秘密」、「妖怪大辞典」、そして妻の本で「大きな森の小さな家」です。どれも本屋さんの棚から「面白そう!」と見つけた本です。

セレンディピティという言葉があります。「思いがけない発見」という意味です。私は本屋さんをぶらぶら歩いていて、ふと目に留まった表紙やタイトル、装丁にひかれて思わず手に取って、パラパラめくっているうちに面白そうだとなり、買って帰って、生涯の友になる、という経験を何度もしました。

ネットの本屋さんは、自分で検索したり、アルゴリズムで自分の好みに合いそうな本をリコメンドしたりしてくれますが、自分の全く関心の外の本はそもそも目にはいらない仕組みになっています。そこが町の本屋さんとネットの本屋の違いだと思います。

かくいう私も、読む必要がある本は電子書籍で買うことがほとんどになりましたが、それでも時々、本屋さんの棚に平積みになっている本を見るのはとても刺激になります。

本屋大賞に選ばれた本が毎年ベストセラーになりますが、本屋の棚は「なんか面白い本ない?」というお客と、「これなんかどう?」という本屋さんの無言の対話の場なんだと思います。そんな楽しい本をめぐるおしゃべりの場を何とかして残してほしいと思います。

(東島記者)

人口も少ない地方の書店はまさに正念場で、あとがない状況です。政府のプロジェクトチームは7月にも何らかの対策を示す方針です。