高齢者や妊婦、障がい者のための「福祉避難所」14年経つ今も残る課題【東日本大震災】#知り続ける

東日本大震災では県内152か所開設され、2299人が身を寄せた福祉避難所ですが、いまも多くの課題が残っています。

東日本大震災から1週間後、石巻市に設置された福祉避難所の映像です。

2011年当時の映像

「具合悪くされるのも困りますし、職員一同目配り気配りで24時間体制でやっています。みんな精神的にきていますのでそれが心配」

震災当時、仙台市内の福祉避難所に携わった鈴木さんです。

振り返ると、様々な課題があったと話します。

鈴木成貴 所長

「食べ物に関しては物資としてすぐに届けていただいたり、十分に数はそろっていたのですが避難された方の多くはやはり摂食、嚥下に難しさを抱える方がほとんどでしたので、実際そのままの形状では食べるのが難しかったということがあった」

食料が届いても、特別な調理をしなければ食べられない人もいる実情。

また、一般的な避難所と比べてボランティアスタッフが集まりにくいほか、ベッドが足りず、介護が必要な人たちが床での睡眠を余儀なくされました。

鈴木成貴 所長

「なんとか避難ができて安全を確保できたとしても避難所生活って想像を絶するような過酷な環境下での生活を余儀なくされてしまいますのでせっかく福祉避難所に避難してもそこで疲弊してしまう」

この課題とどのように向き合っていくか…

国はその後の2019年に発生した台風19号による避難生活も踏まえ、2021年に災害対策基本法の改正を行い、支援を必要とする人の避難計画を準備することを各自治体の努力義務に定めました。

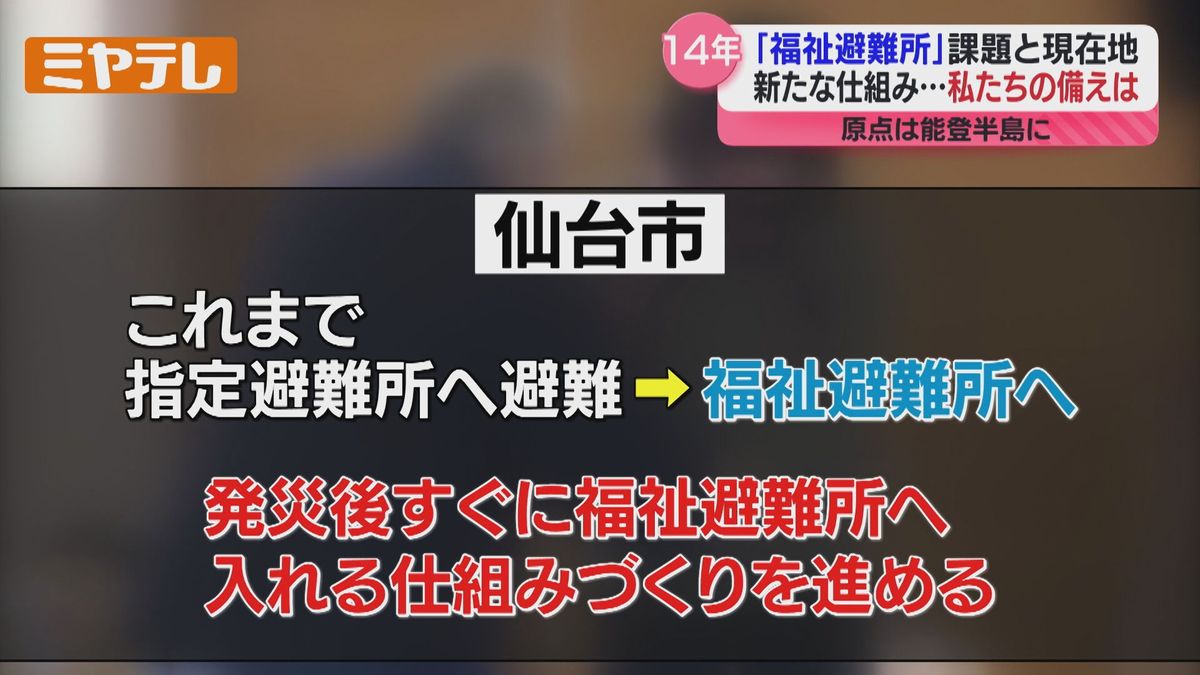

例えば仙台市では、これまでは一度、指定避難所に避難したあとに「福祉避難所」へと移動する必要がありましたが、発災後に直接、福祉避難所に入れるような仕組みづくりを進めています。

しかし各地域がそれぞれ避難計画を準備するなか、それでも想定を超える被害が発生することがあります。