“線状降水帯”予測のための観測目的 気象庁観測船「凌風丸」内部を公開 大雨予報の精度向上へ《長崎》

大雨による甚大な被害をもたらす「線状降水帯」の予測精度向上を目指します。

今年3月に完成した気象庁の観測船が長崎に寄港し、報道陣向けに公開されました。

気象庁の海洋気象観測船 4代目「 凌風丸」。

大雨災害が発生する原因のひとつ、線状降水帯の予測精度を向上させる観測船で、人工衛星システムを使って洋上の水蒸気量を測ります。

(冷川小粹アナウンサー)

「4代目凌風丸のコンパスデッキ。船の一番高い場所にある円盤型のアンテナの奥の部分で、水蒸気の量を観測する」

今年3月、約30年ぶりに新造され、観測したデータを検討する部屋には、初めて、大型のモニターが設置されました。

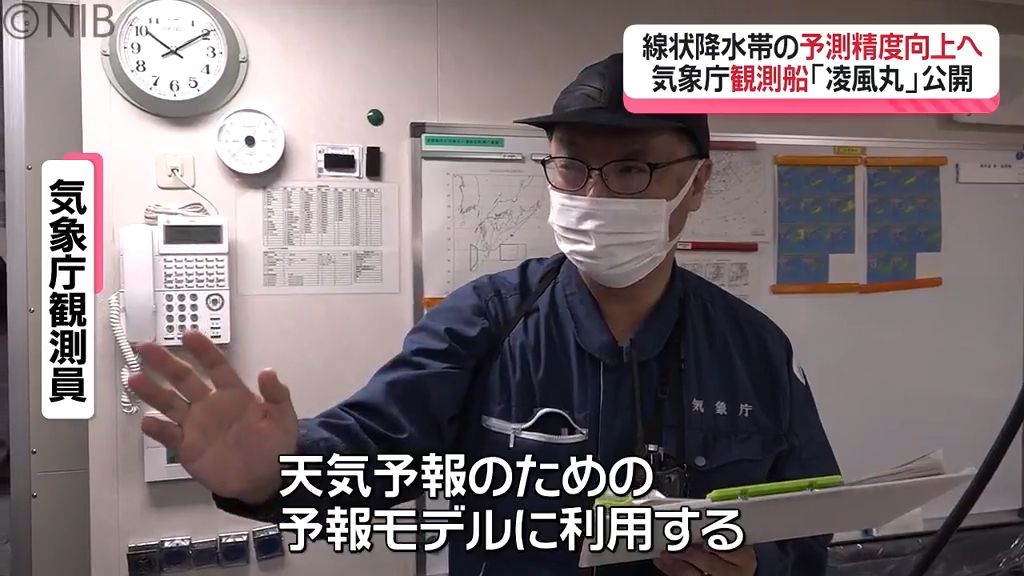

(気象庁観測員)

「10分間隔で降水量を算出して即座に気象庁本庁に送って、天気予報のための予報モデルに利用する。それを船の上でも今、自分たちがとった、あるいは過去に取ったデータがここで見られる」

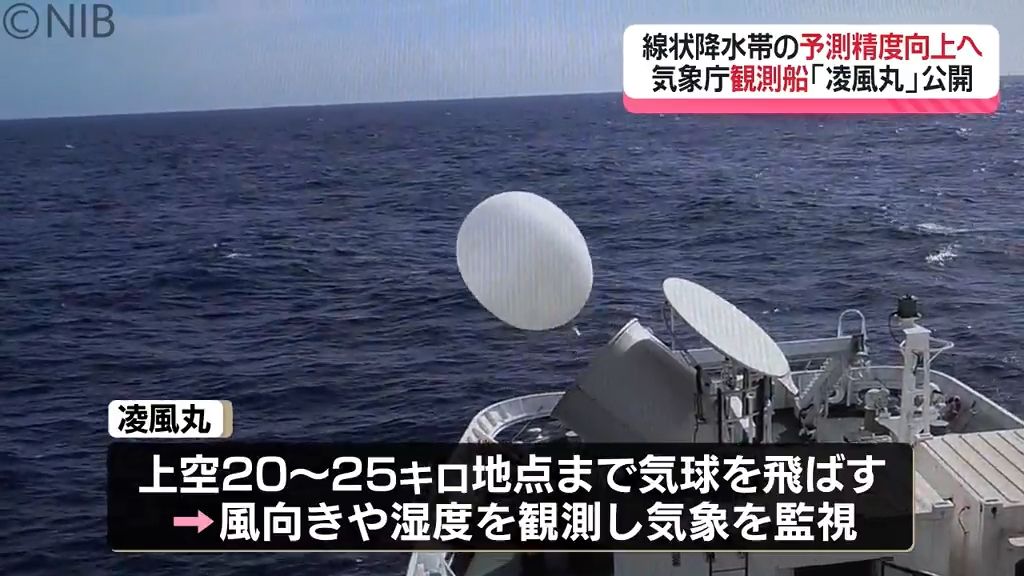

また、上空20キロから25キロ地点まで気球を飛ばし、風向きや湿度を観測、線状降水帯発生につながる気象を監視します。

気象庁は地方単位だった線状降水帯の予測情報を先月から、府県単位での発表に変更していて、凌風丸を活用し、予測精度の向上につなげます。

(気象庁観測員)

「夜に降る雨でも明るいうちに避難を開始できたり、少しでも早め早めに動くことができれば、災害が起きたとしても被害を減らすことにつながる」

2029年には、市町村単位での情報提供を予定しているということです。

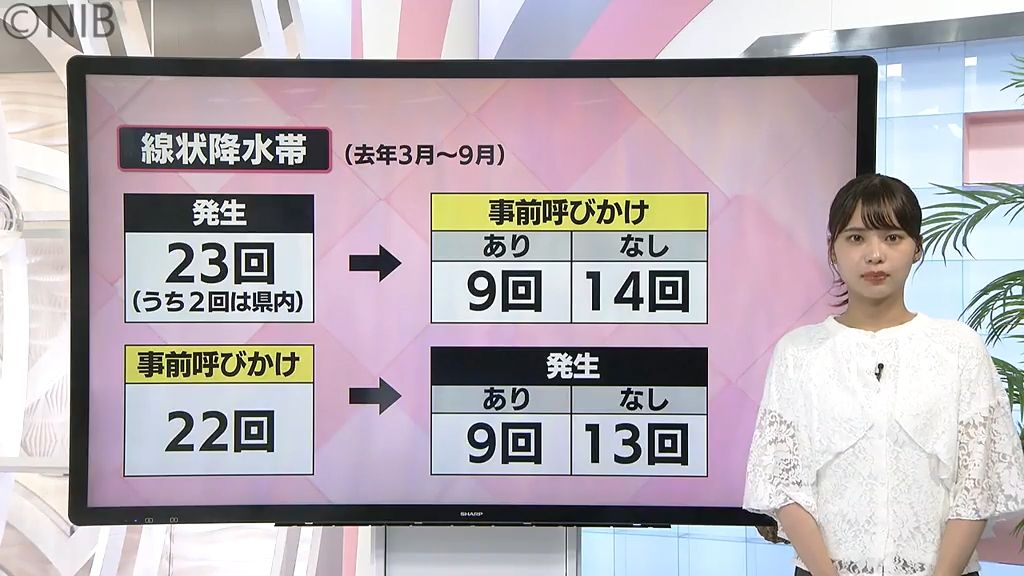

気象庁が「予測が難しい現象」としている線状降水帯。

去年は全国で3月から9月までの間に、合わせて23回 発生しました。

このうち2回は、県内で発生しています。

23回に対し、事前に呼びかけが行われたのは、9回のみでした。

裏返すと14回は発生を見逃した、予測できなかったということです。

一方、事前に予測され、呼びかけが行われたのは22回。このうち、実際に発生したのは9回でした。

気象庁は「凌風丸」を活用した観測で、線状降水帯の予測の精度向上につなげる考えです。