「動物福祉」でどう変わる?動物たちがストレスフリーに過ごすために…動物園・畜産業の取り組みとは

2023年、開園35周年を迎えた愛媛県立とべ動物園。国内で初めてホッキョクグマの人工哺育に成功したピースや、日本で唯一、家族で暮らしているアフリカゾウなど…147種、634の動物が生活しています。

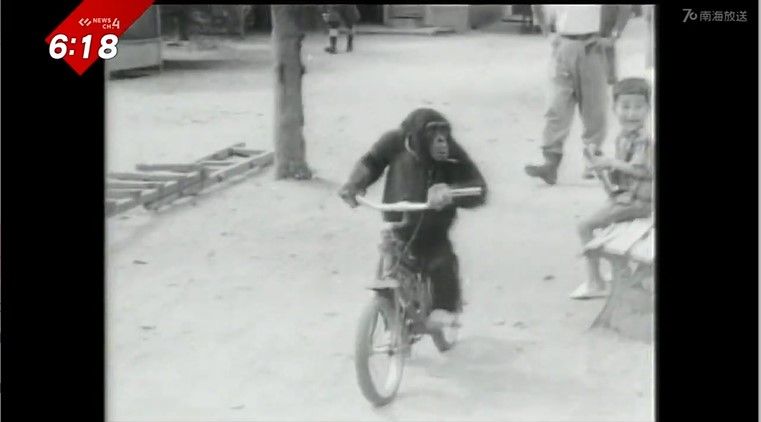

動物をたくさん集め手狭な柵の中で飼育 動物園は“人間の娯楽のための施設”だった

今から70年前の1953年、昭和28年に開園した県立道後動物園。動物たちの過ごし方も、施設も今とはずいぶん違うようです。

チンパンジーが自転車に…竹馬にも…

ライオンは、狭い檻の中にいるように見えます。

動物の視点で考える。動物たちを取り巻く価値観に今、大きな変化が訪れています。

青木アナ:

「園長はずっと開園当初からいらっしゃる?」

宮内園長:

「はい、道後動物園からの移動のときもおりました」

2023年春から園長を務める宮内敬介さんです。

道後動物園の敷地面積は、現在のとべ動物園の4分の1ほどだったと言います。

宮内園長:

「狭いところに獣舎は建ってて長屋形式みたいなところに動物がいたっていうような昔ながらの感じの動物園ですね。高度経済成長の時、色んな施設ができて、そこでお金儲けをしたりとか、 民間の資本が入ったりとか、そういう遊園地的な位置づけで国内にたくさんの動物園ができたんだと思います」

動物をたくさん集めて、手狭な柵の中で飼育する。当時の日本において、動物園は基本的に“人間の娯楽のための施設”という考え方のもと運営されていました。

「動物を見世物とするのでなく動物から学べる場に」自然豊かな施設に大移動

しかし、1987年。

初代園長 山崎泰さん:

「37種135点の動物たちが第一陣としてとべ動物園に参ります」

道後の動物たちが砥部町に大移動。自然豊かな環境のなか初代園長・山崎泰さんのこだわりが詰まった施設は当時、全国でも革新的でした。

宮内園長:

「このモート(堀)形式で動物が見られる無柵放養式っていう生態展示っていうんですけど。とべ動物園が先駆けと言っても過言ではないですね」

“柵がない”広々とした運動場。

そして、動物たちの生息地ごとに園内をエリア分けする方法。

宮内園長:

「ものすごい思いを語られました。『みんなここに来たら、豊かな心で帰らんといかん』っていう感じで、それで『楽しまんといかん』と。『楽しむっていうのは、動物を見世物としてとらえるんじゃなくて、動物から何かを学べるようなことを考えんといかん』」

“山崎イズム”は今のとべ動物園にも脈々と受け継がれ、さらに進化しようとしています。

青木アナ:

「どういうことが特に変わってきていますか?」

宮内園長:

「動物側を軸に置いた考え方ですね、動物福祉」