身近に迫るクマ 危険な捕獲 ベテランから学ぶ若手ハンター クマと向き合う 北海道

北海道ではことしもクマの出没が相次いでいます。

身近に迫りつつあるクマとどう向き合うか。

クマ対策を「自分事」として捉え、知識と技術を身につけ始めた人たちを取材しました。

ベテランハンターからクマ捕獲を学ぶ

銃を構える1人のハンター。

仕留めたのは、シカです。

肉をとるため解体を始めたのは、栗山町の農家・吉田努さん47歳です。

(吉田努さん)「まったくこんなことやるとは想像していなかったですね。向こうに住んでいた時は」

神奈川県に住み、サラリーマンとして働いていた吉田さん。

7年前に栗山町に移住し、メロンなどを育てる傍ら、シカを撃つハンターとして活動しています。

シカの解体を手伝っているのは、猟友会の正井文雄さんです。

(記者)「いまの撃ち方は?」

(北海道猟友会栗山支部 正井文雄支部長)「完璧でないのかい、さばき方はいまいちだけど」

吉田さんにとって正井さんはハンターの師匠。

そんな師匠から最近学び始めたことがあります。

2人が向かったのは町内に仕掛けられた箱わな。

出没が相次ぐクマを捕まえるために町が設置したものです。

箱わな設置 危険が伴うクマの駆除

(北海道猟友会栗山支部 正井文雄支部長)「吉田、見とけよ。クマ入る、えさ食いに来たら踏み板を踏む」

教えているのは箱わなでクマを獲る方法。

吉田さんはまだクマを撃った経験がありません。

(北海道猟友会栗山支部 正井文雄支部長)「こっから爪出してくるから、下手にこういうところに銃やったらバンってくるから」

檻の中のクマにどのようにとどめを刺すかー

ベテランハンターの貴重なアドバイスに、吉田さんの目は真剣そのものです。

(北海道猟友会栗山支部 正井文雄支部長)「クマも10匹いたら10匹性格が違うから、逃げるクマもいるだろうし、かかってくるクマもいるだろうし」

(吉田努さん)「やっぱり怖いですね、シカは襲ってくることないですけど、クマは襲ってくるかもしれないので。できるだけ先輩たちの技術は吸収したい。でも本音を言えば、クマには山で遭いたくないし撃ちたくない」

ときに危険を伴うクマの駆除。

それでも吉田さんが技術を学ぶのには、切実な理由がありました。

衝撃…自宅の周辺にクマが出没

これは栗山町内で11月に撮影された映像です。

1頭の大きなクマが横切っていきます。

実は、この場所は吉田さんの家のすぐ裏手。

メロンなどを育てるハウスからも近い場所です。

これまでにない場所での出没に衝撃を受けたといいます。

(吉田努さん)「100メートルくらいしか離れていない場所で。寝ていても家の周りにいるのではないかとか、そういうのはすごい感じるようになりました」

取材中、吉田さんの家の周りを歩いているとー

(吉田努さん)「これクマですね」

家から350メートルほどの場所に、比較的新しいクマの足跡がー

(吉田努さん)「初めてですね、ここで見たのは。家の周りとかも今まで見たことがなかったので、だいぶ増えているのではないかと思う」

ことしも道内ではクマの目撃が相次ぎました。

市街地などにも出没し、道警によると先月末までの出没件数は3720件と、この5年で最多となっています。

深刻…ベテランのハンターが不足

一方で、道内のハンターはピーク時に比べて4分の1に。

クマとの向き合い方を教えるベテランハンターの不足が問題となっています。

森の奥から人里へ。

境界を踏み越えるクマから生活を守るため、吉田さんは日々腕を磨いています。

(吉田努さん)「自分の技術というか知識で対応できるようになりたいと思っています。他人事ではなくて自分事だと思う」

クマの生態を教える大学生

札幌市南区の東海大学です。

(東海大学2年生 高橋拓輝さん)「人のにおいがすると逃げる。でもたまに来ちゃうクマもいるから、見かけて近寄ったらだめ」

子どもたちにクマの生態について教えているのは、東海大学2年生の高橋拓輝さんです。

先月から所属するボランティアサークルでクマについて学ぶ取り組みを始めました。

まさか…大学近くにクマ出没

きっかけはことし9月。

大学のすぐ近くに1頭のクマが相次いで出没したことです。

このクマはまもなく駆除されましたが、学生の間で衝撃が広がりました。

(東海大学2年生 高橋拓輝さん)「こんな身近なところにクマが出るのか、こんなところに降りてくるのかと。すぐ近くに体育館もあって高校もあって」

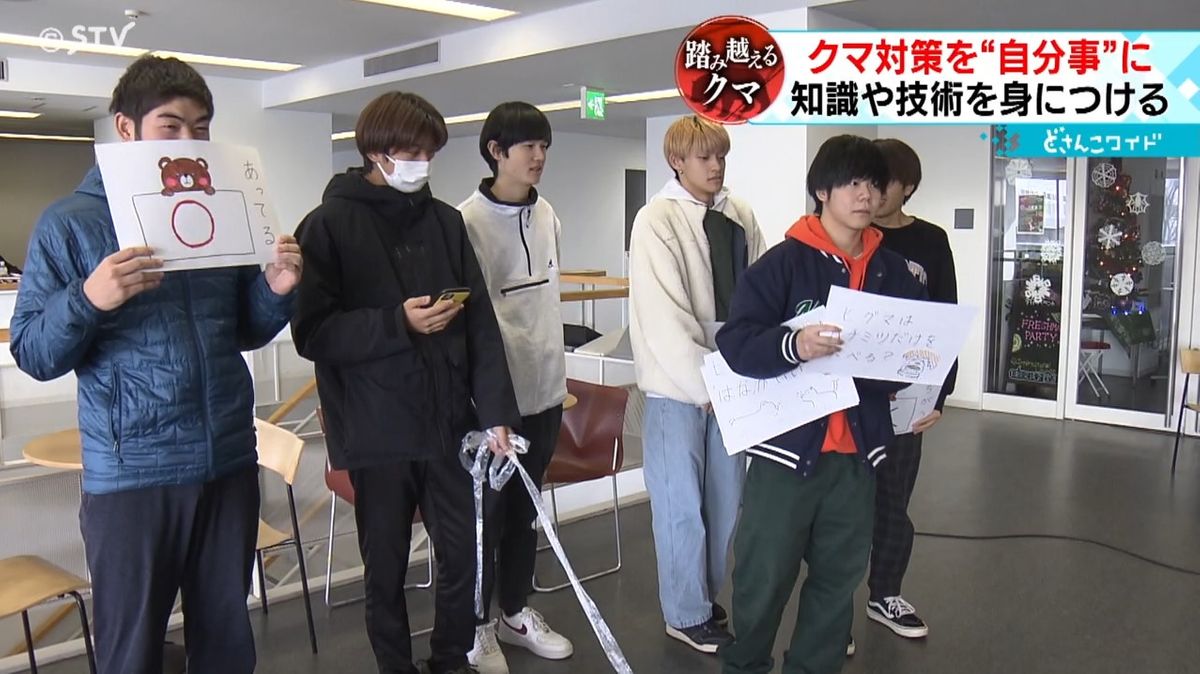

この日、高橋さんたちはクマについて教える授業のリハーサルをしていました。

来月2日、近くの小学校で実際に授業をするのを前に、知り合いの子どもを相手に反応を確かめます。

クマの生態や知識を身につける

(学生)「ヒグマは怖がりでしょうか?」

用意したのは、楽しみながら学べるマルバツゲームです。

(学生)「正解は〇です。怖がりです、ヒグマさんは怖がりです」

学生たちが工夫を凝らした教材に子どもたちはー

(学生)「楽しかった?」

(子ども)「はい」

(学生)「勉強になった?」

(子ども)「初めて知ったことが多かった」

子どもたちの反応に、高橋さんは少し不安を覚えた様子です。

(東海大学2年生 高橋拓輝さん)「個人的に思ったのは、ヒグマは怖くない生き物だって結構思っちゃっているのがあったから。遭ったらやばいでしょ、実際」

クマの問題が身近になっていることをどのように伝えるかー

学生たちは試行錯誤を続けています。

(東海大学2年生 高橋拓輝さん)「対処法だったり生態だったり、ある程度詳しかったらおのずと被害も減らせるんじゃないかと。知識をつけておくことが大事かなと思います」

来シーズンも続くとみられるクマの出没。

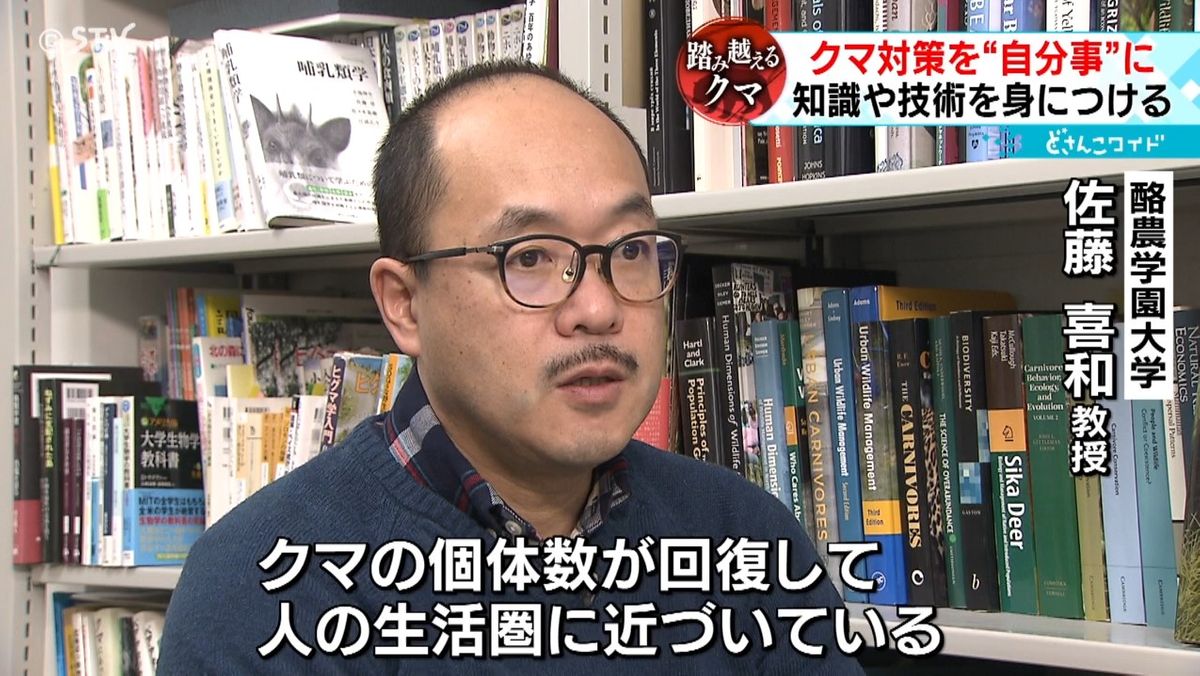

専門家は、人とクマの距離感をすべての道民が考え直す必要があるといいます。

生活圏に近づき人慣れしたクマも

(酪農学園大学 佐藤喜和教授)「これまでクマがあまりいなかった地域で、クマの個体数が回復していて人の生活圏に近づいている。それだけでなく、生活圏に近いクマが少しずつ人の存在に慣れて行動するようになっている。自分事として地域が考えたときに、これだけ近くにいることはリスクが高い。近くにいすぎるクマは駆除をやむを得ないというあり方、だけど山奥にはクマがいるよねと。そういうあり方を受け入れるのが大事だと思います」

“自分事”としてクマと向き合う

栗山町のハンター・吉田努さんです。

炭火でじっくりあぶっているのは脂がしたたる肉。

実はこれ、クマの肉です。

近くで駆除されたクマをもらったといいます。

(吉田努さん)「脂ものっていておいしいと思います。駆除したものも無駄にしてはいけないなと、命なので、それは無駄にできないと思います」

生活のために命を奪う。

その現実から目をそらさず、吉田さんは踏み越えるクマと向き合っています。

(吉田努さん)「自分事なんですね、すべて、他人事ではないんですね。駆除することも他人任せじゃなくて。知識とか技術を身に着けることが地域のためになると思う」

クマとの距離が近づく中、北海道に住むすべての人が、クマの問題を自分事として考える時が来ています。