チョークで書いた“一言”が「世界中の運動となった」──性的マイノリティーの可視化へ立ち上がった人々が託した言葉

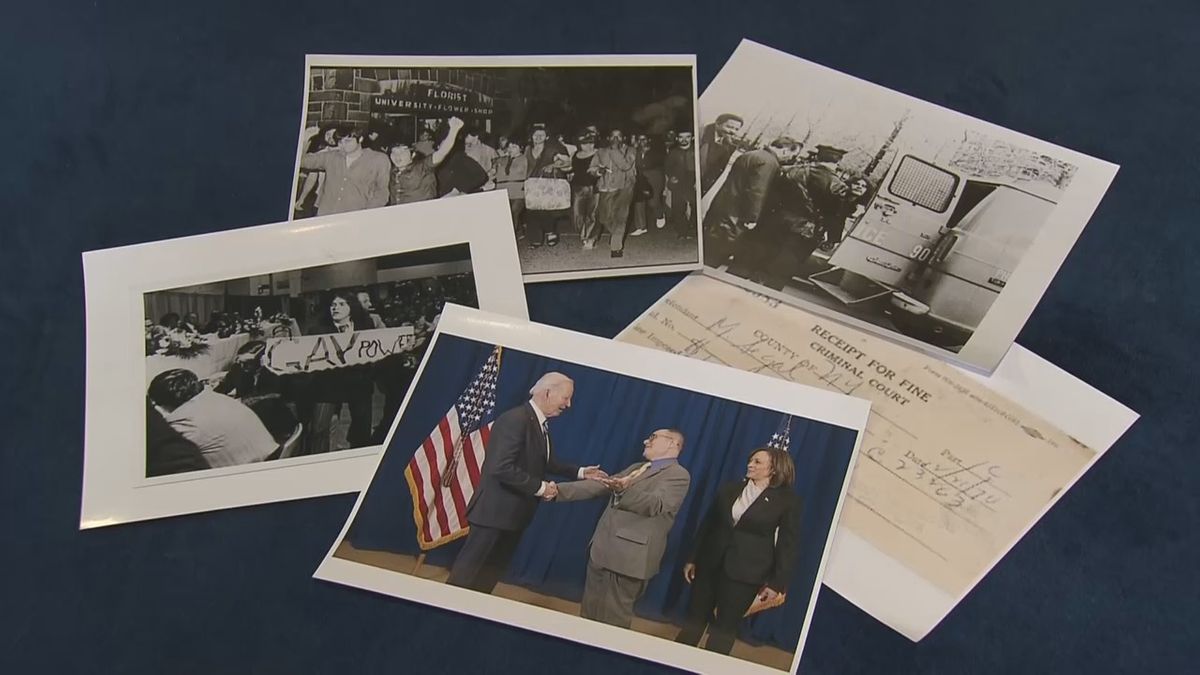

6月は性の多様性を尊重する「プライド月間」。そのはじまりは、1969年6月にニューヨークの“ゲイバー”で起きた「ストーンウォールの反乱」と呼ばれる事件です。現場に居合わせ、その後も性的マイノリティーの権利向上のため活動してきた男性は今…。取材したNNNニューヨーク支局の末岡寛雄支局長と、報道局でゲイを公表して働く白川大介プロデューサーが深掘りトークします。

■“不道徳”で“精神病”とされていた1960年代…居場所を探してニューヨークにきた18歳の少年がたどり着いた“ゲイバー”

白川大介プロデューサー

「ニューヨークに『ストーンウォール』というゲイバーというか、今で言ういろんな性的マイノリティーの人達が集まる場がありました。当時は例えば酒類を提供してはいけないとか、いろんな理由をつけて、警察が検査に来るとか、身分証明書を見せろというような、一種の嫌がらせをされるのが日常的だったと。ただ、1969年の6月28日に、いつものように警察の嫌がらせを受けたときにお店にいたお客さんたちが抵抗して、周りに集まった人も加わって暴動になり、ビール瓶や石を投げるなどしました」

「さらに翌日には多くの人が集まってデモ行進を行ったというのが、アメリカや世界における性的マイノリティーの権利獲得の転換点になった出来事とされています。そしてこの1年後のデモというのが、現在も続くプライドパレードのルーツになっているんです」

「当時どういうことがあったのか話を聞きたいと思い、まさに55年前の6月28日に『ストーンウォールの反乱』の現場にいた当事者のマーク・シーガルさんにお話を伺うことができたんです」

「マークさんによると、1960年代、LGBTQの存在は“不道徳”で“精神病”とみなされていたといいます。一方で、マークさんは自分がおかしい人間だとは感じていなかった。だからこそ、なんで自分が社会からそういう風に見られてしまうのか、その理由を探るために、『ストーンウォールの反乱』が起きる6週間前にニューヨークに引っ越した。当時18歳だったということです」

「ストーンウォールに行けば、自分たちと同じような境遇の人たちに会えるし、好きな人と一緒にダンスもできる。手も繋げるし、キスもできるし、自分たちにとってはすごく特別なバーだったとおっしゃっていました」

白川プロデューサー

「時代は全然違うんですけど、私は大阪出身で、20年前ぐらいに大阪から東京に出てきて、初めて新宿2丁目に行ったんです。普段街では見かけないような、男性同士が仲良くしている姿を初めて見たときはやっぱりワクワクしたし、自分はここでは自分らしくあっていいんだっていうふうに当時思ったのをちょっと思い出します」

■チョークで道に書いた“一言”が世界中の運動に──ストーンウォールの反乱当日

末岡支局長

「その夜、マークさんはストーンウォールにまさにいたということなんですけれども、警察が突然ドアを破って侵入して、バーを破壊。さらにマークさんたちに、ボトルを投げつけるなど、暴力が振るわれたそうなんですね。権力が性的マイノリティーに対して振るう暴力を見て、『自分たちはこう見られているんだ』と気づいた瞬間になったといいます」

「マークさんは店の外に出されて、酷い言葉を色々かけられたそうなんですけれども、そのとき、怒りの感情がふつふつと積み重なって、初めてその怒りが爆発したというふうにマークさんは話していました」

「その後、チョークで道に『Tomorrow Night STONEWALL』と書いて、さらに翌日、当事者やアライが集まり、性的マイノリティーの権利を訴えて闘ったということなんです」

白川プロデューサー

「反乱の翌日にたくさんの人が集まって、それが今のプライドパレードのルーツになっているというふうに本で読んだんですけれども、マークさんがそのきっかけになった、チョークで『明日集まろう』という趣旨のことを書いたご本人ということなんですか」

末岡支局長

「本当にすごいきっかけになったレジェンドですよね。マークさんは、当時は今と違ってインターネットもないし、携帯電話もないから、『自分は社会から見えないものになっている』。そこで、まず目に見える存在になるために声を上げることが大事だと感じたと。その後、世界中の運動になっていったんだそうです」

「マークさんはずっと活動されていて、徐々に権利を勝ち取る過程で一番嬉しかったところを聞くと、『同性婚が認められた時だ』というふうにおっしゃっていたんです。『パートナーと結婚できたこと、これが人生で一番嬉しかった瞬間だった』とマークさんが涙を目に浮かべながら話されていたのが、インタビューしていた私にもぐっとくる瞬間でした。また、『自分たちの功績は決して一人のものではない』と。一緒に集まってきたみんなのおかげであって、そのおかげで『今日のプライドパレードができたのです』というふうにおっしゃっていました」

白川プロデューサー

「ストーンウォールのことは、僕は当事者として知ってはいたんですけれども、ちょっと失礼ながら歴史上の出来事みたいなイメージがあったんです。当時、現場にいたマークさんが元気にご存命でお話できることを改めて見て、性的マイノリティーに関して世界がすごいスピードで変化しているんだと改めて感じました」

■性的マイノリティーは「足を踏まれれば当然痛い存在」――30年前の日本にも立ち上がった人々が

末岡支局長

「日本では、アメリカでいう『ストーンウォールの反乱』のような、性的マイノリティーの権利が見直されるきっかけとなった事件はあるんですか?」

白川プロデューサー

「ちょっと性質は違うんですが、日本において転機になったと言われている出来事があるんです。1990年に、同性愛者の団体が府中市にある都の施設の利用を拒否されたという出来事がありまして、その4年後に裁判で『施設側の対応は違法だ』という判決が出たんです。これを“府中青年の家裁判”とか言うんですけれども、当時の日本テレビのニュース原稿を見つけまして、そこには『日本で初めて同性愛者の人権問題を争っていた裁判』というふうに書いてありました」

「原告にあたる『動くゲイとレズビアンの会』、アカーと呼ばれている方たちがまさにこの裁判の最中、92年に出した『ゲイ・リポート』という本の中に、彼らの目線で何が起きたのか紹介されてるペ

ージがあったので、要約の上、紹介します。東京都が運営している公共の施設『青年の家』で、アカーのメンバーは合宿を行っていました。この施設の利用ルールとして、利用する団体のリーダーが集まって会話をするリーダー会というものがあり、『私たちは同性愛者の団体です』というふうに自己紹介をしたと。そうすると他の団体から、『“ホモ”の団体』と言われたり、入浴中に覗かれたりと嫌がらせを受けたそうです。そのことを施設に訴えるも、特に適切な対応はとられませんでした」

「後日、今後の利用について所長と話す中で。『あなた方が来ると余計な想像をさせられる』『混乱する』『(同性愛に対して)都民のコンセンサスはない』などとした上で、『今後のあなた方の利用についてはお断りしたい』と拒否したということです」

末岡支局長

「90年代初頭は、テレビのゴールデンのバラエティー番組で、同性愛者や性的マイノリティーをパロディーしたような番組がすごく流行っていました。だから差別的な言葉を使ったり、入浴中に覗いたりと、テレビの影響がちょっと悪い方向にいっちゃっている時代だったのかなと話を聞いていて思いました」

白川プロデューサー

「この原告の方たちの勇気というのは本当にすごいものがあると思ったんですけれども、その時の取材映像が日テレのアーカイブに残されていて、原告の一人である永田雅司さんが、地裁の判決が出た時にお話しされている言葉に胸を打たれたのでご紹介させていただきます」

──今まで私たちよりも上の(世代の)同性愛者たちも存在したわけですし、これから先も同性愛者たちというのは日本の中で存在し続けていくと思うんですけれども、今まで足を踏まれても痛いとも言えず、気持ちを伝えられなかった。これから日本の同性愛者として、足を踏まれれば当然痛い存在であるということと、それから同性愛者であるということを理由に不利益を受けて生活をしていくということがないような将来に向かってこの判決が少しでも小さな一歩になればと思います。

末岡支局長

「マークさんも話していましたけど、やっぱり社会からないものとされていたので、足を踏まれても痛いと言えない存在だった。まさに見えない存在だったところを、永田さんがこの判決を通じて、社会から見える存在にした。“可視化”というのがすごく大きな一つの節目ですね」

白川プロデューサー

「永田さんが『これから先も同性愛者たちというのは日本の中で存在し続けていく』と言った映像を見た時に、私はその30年後を生きる人間として、何かこうバトンを渡されたような気持ちになりました」

“話す”はインクルーシブな未来のきっかけ。あなたも輪に入りませんか?

番組ハッシュタグ:#talkgender