戦争に利用される「ピンクウォッシュ」 イスラエルの“LGBTQフレンドリー”イメージ戦略とは

イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃が続く中、イスラエル軍の兵士がLGBTQの象徴であるレインボーフラッグを掲げた写真が注目された。LGBTQを支援する姿勢を打ち出すイスラエルのイメージ戦略である「ピンクウォッシュ」をひもとく。<国際部 内山瑞貴>

性の多様性を尊重する「プライド月間」の今月、ぜひ知ってもらいたい言葉の一つが「ピンクウォッシュ」だ。

ピンクウォッシュとは、国の政策や企業の商品などにおいて、人権侵害などの不都合な事柄を覆い隠すため、LGBTQを支援する姿勢を打ち出して、良い印象を与えようとするイメージ戦略のことだ。

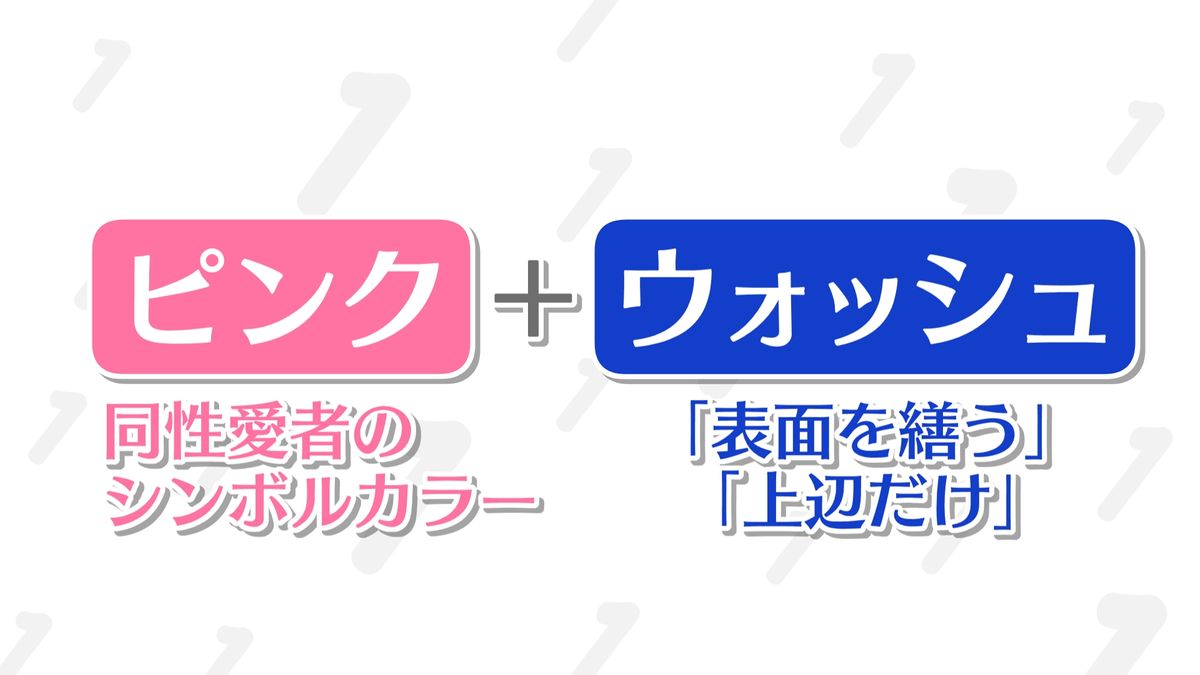

「ウォッシュ」とは表面を取り繕う、上辺だけ、という意味で用いられる言葉で、そこに主に欧米で同性愛者のシンボルカラーとされる「ピンク」を合体させて「ピンクウォッシュ」と呼ばれるようになった。

実は、ウォッシュは他にもある。たとえば企業が「エコ」「天然由来」などの言葉を使い、実際よりも環境に優しい商品のように見せかけたり、企業の負の面を覆い隠そうとしたりすることは「グリーンウォッシュ」と呼ばれている。

ではこのピンクウォッシュ、戦争とはどのような関係があるのだろうか。

この言葉はもともと、イスラエル政府のパレスチナ自治区ガザ地区への対応を批判する言葉として使われているものだ。

イスラエルの外務省が去年11月、公式に運営するXに投稿した写真には、イスラエル国防軍の兵士がガザ地区で、LGBTQの象徴であるレインボーフラッグを掲げる姿が写っていた。本文を見ると、「イスラム組織ハマスの残虐行為の下で暮らすガザの人々に希望のメッセージを送りたい」と書かれている。

同志社大学研究員の保井啓志氏はこれこそが「ピンクウォッシュ」、イスラエルの国家広報戦略だと指摘する。

イスラエル政府は、ガザ地区でパレスチナの人々の人権を侵害している事実を覆い隠すため、LGBTQを支援している姿勢を積極的に打ち出し、同性愛者に厳しいイスラム文化圏に比べイスラエルが“人権先進国”であるとアピールしているという。

そもそもユダヤ教の伝統的な教えでは同性愛は禁じられているが、イスラエルは比較的そのあたりは柔軟で、1988年に同性愛は合法化されている。

一方、イスラム教では同性愛はタブーとされていて、イスラム教徒が多くを占める中東では、同性愛に対する厳しい制約が一般的だ。

保井氏はイスラエル政府は海外に向け、「中東唯一の民主主義的な国家で、 LGBTQの人々が暮らせる国」とアピールすることで、「他の中東の国々や同性愛を禁じているイスラム教、 ひいてはパレスチナは、イスラエルと違ってLGBTQ当事者を抑圧している」という二項対立の構造を生み出して、自身の正当化に利用しようとしていると指摘する。

イスラエルが今行っているガザ地区への攻撃は、LGBTQの人たちの人権を守ることが目的ではないのに、あたかもそのようなイメージをまとうことで、まさにウォッシュ=表面だけ取り繕って、戦争を正当化しているといえる。

しかし、LGBTQフレンドリーを戦争や政治に利用しているのはイスラエル政府だけではない。