“ローカル奇祭”の舞台裏!東京やローマから参加者が集まる理由とは…?SNSで情報発信「土地の歴史に敬意を持ち、新しい発想で取り組むことが大事」

三重県伊賀市島ヶ原地区で行われたお祭り。“エトー!”という謎のかけ声を上げながら歩く参加者のなかには、なんと東京や神戸、ローマから来たという参加者の姿も。小さな町のお祭りに、一体何が起きているのでしょうか。

東京からローマまで!各地から参加者が集まる理由

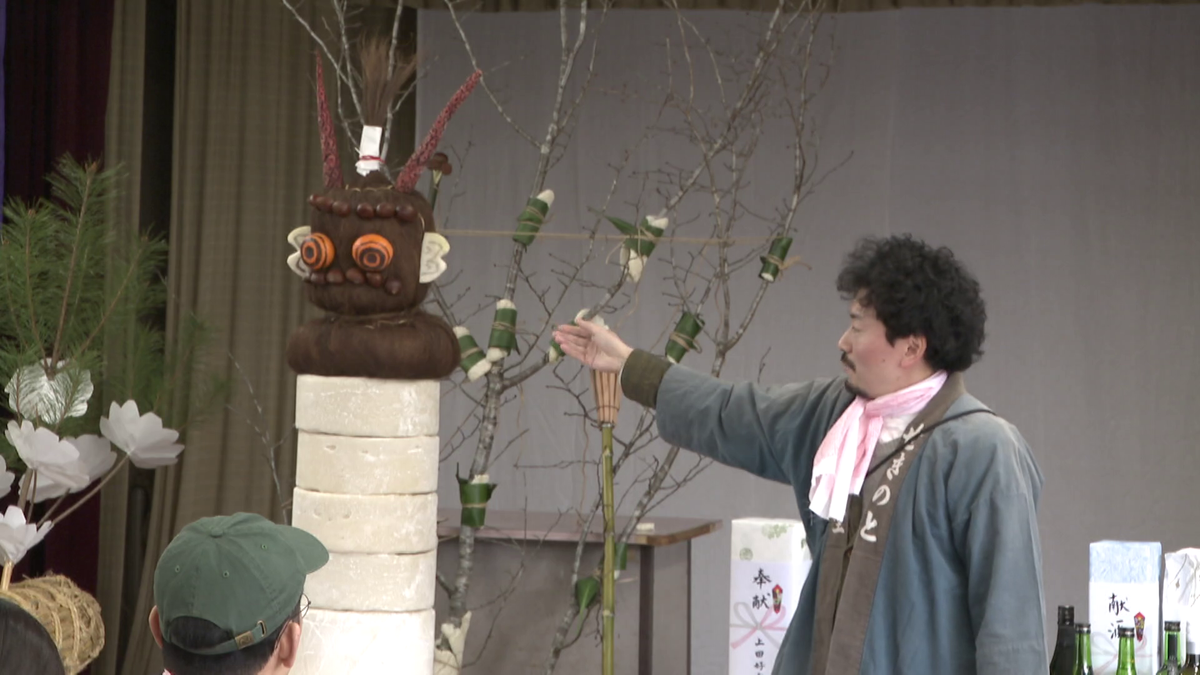

2月11日、三重県伊賀市。“エトー!”という謎のかけ声を上げながら、町を練り歩く人たち。その手には、鬼のようなものや大きなお餅などが。

行われていたのは、三重県伊賀市島ヶ原地区のお祭り「修正会(しゅしょうえ)」。“エトー”というかけ声は、“越冬”や“干支”からとったという説がありますが、詳しくはわかっていません。

“鬼”や“餅”は、地元の米や野菜を使ったお供え物。それを持って、“講(こう)”と呼ばれる複数の地元団体が町を練り歩き、お寺へ奉納。一年の五穀豊穣を祈願します。

1250年前から続くとされる、修正会。町を練り歩く“講”の参加者は、島ヶ原の人ばかりかと思いきや、東京や神戸、さらにローマから来たという参加者の姿も。

なぜ県外だけでなく、海外からの参加者まで集まったのでしょうか。神戸から来た参加者に理由を聞くと、「岩名さんから話を聞いてて、地方の祭りに興味があったので参加しました」という答えが。

仕掛け人はこの人、“岩名さん”こと岩名泰岳さん。この土地で育ち、現在も島ヶ原に住んでいます。

岩名泰岳さん:

「中学生の頃、数年後に市町村合併で、この村も解体されてなくなるという話を聞いた。そのことがすごいショックで」

2004年に伊賀市に合併した島ヶ原村。岩名さんは島ヶ原村の“記憶を残したい”と、地域をモチーフにした絵画の制作などを行っています。

SNSで情報発信「地域の祭りを守りたい」

県境に位置する島ヶ原。人口約1,900人、住民の半数が65歳以上です。

祭りを行う「正月堂」の住職・菅生和光さんは、「過疎化が進んでますよね、人口減少が。餅をついたりする若い人が、この時期に帰ってこれなかったり、都会へ出て行ったりなんかして」と、祭りを取り巻く現状を明かします。

“地域の祭りを守り続けたい”

そんな思いから、岩名さんは10年前、新たな団体「蜜ノ木講(みつのきこう)」を立ち上げました。

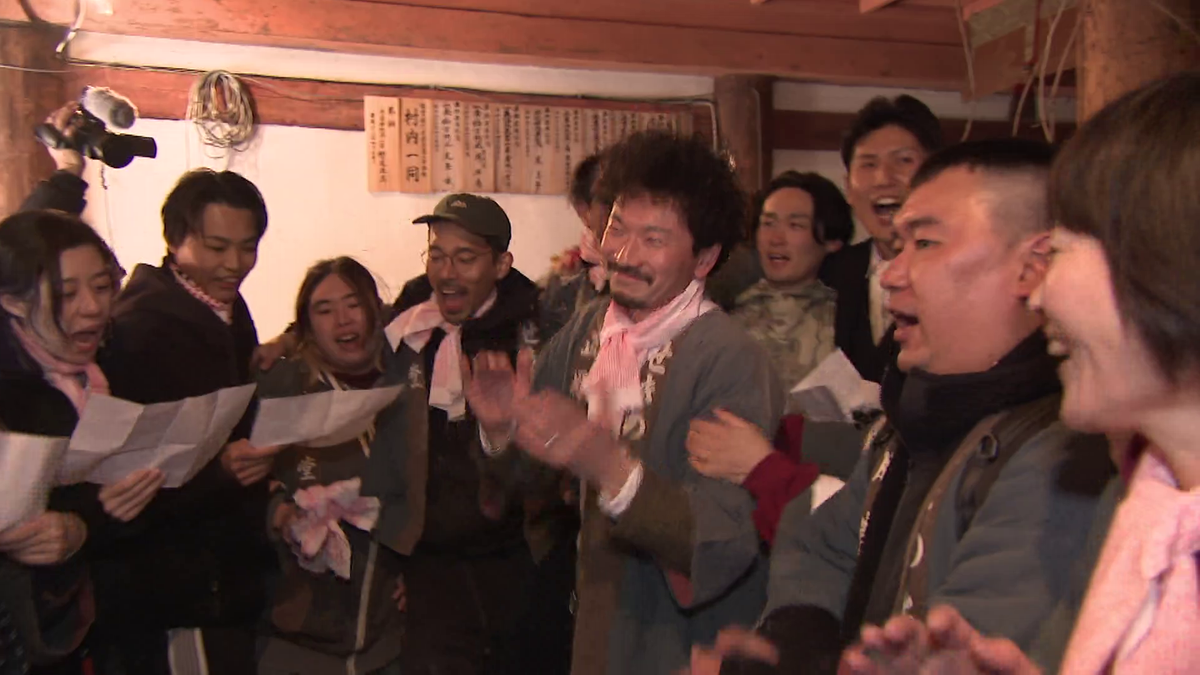

かつては、決まった家の人や男性しか参加できなかったという「修正会」。岩名さんによると「蜜ノ木講」では、県外の人や女性、外国人もフリーで参加できるといいます。また、SNSを活用し情報を発信。若い世代を中心に、仲間が集まりました。

しかし、“自由な講”には厳しい声も―。

岩名泰岳さん:

「『一過性のイベント気分でされちゃ困る』っていうのは言われましたね、すごく」

岩名さんは祭り関係者から話を聞き、誰よりも勉強。周りの理解を得ていきました。

そんな岩名さんの活動に、地元の人々も期待を寄せます。

他の講に参加した人:

「行事として残してほしいということで、皆さんがんばってくれているのでありがたい」

他の講に参加した人:

「古いものを維持しつつ、新しい要素を加えていく。そういう行事になっているのかなと」

歴史に敬意を持ち、新しい発想で取り組む

今や、一番人数の多いグループとなった蜜ノ木講。今年も祭りには、0歳~65歳の個性豊かなメンバーが集まりました。

神奈川から来た「蜜ノ木講」参加者:

「(都会は)コミュニティーの希薄さがあったりするけれど、つながり方が面白いと思って蜜ノ木とか」

ローマ在住の参加者:

「いろんな地域から来た人や、地元の人ともつながれてすばらしい」

参加者たちは、約1時間かけお堂へ到着。お供え物を奉納し、恒例の数え歌を披露しました。

今年も賑わいをみせた、三重県伊賀市島ヶ原地区の祭り「修正会」。

岩名さんは、「伝統は時代とともに変わっていく。時代に合わせて暮らしている人が、新しい発想や土地の歴史に敬意を持って、取り組むのが大事だと思う」と話し、続けて「地域の人たちも若い人を支えてもらえたら、より楽しくできると思います」と祭りへ思いを語りました。