日本と海外の大学経営の仕組みが違う.....「次世代に教育資本を回すこと」に情熱を傾けるAlumnote代表が語る「大学の未来×お金」の話

「次世代の教育に資本を回す」ミッションをもとに大学や教育機関で自主的に財源を生む仕組みを提案する株式会社Alumnote代表取締役・中沢冬芽さん。“1分間で社会を知る動画”を掲げる「RICE MEDIA」のトムさんがその魅力に迫ります。

大学が自主的に資金を調達出来る環境を支援したい

大学には寄付などで支援してくれる可能性がある「潜在支援者が多くいる」と中沢さんは語ります。

中沢さん「(大学の資金調達の一つの手段としては)寄付収入が大きいです。しかし自分が出した寄付がどういう風に使われていて、どんなインパクトを創出したかというのが可視化されないとなかなか寄付する方も納得されないです」

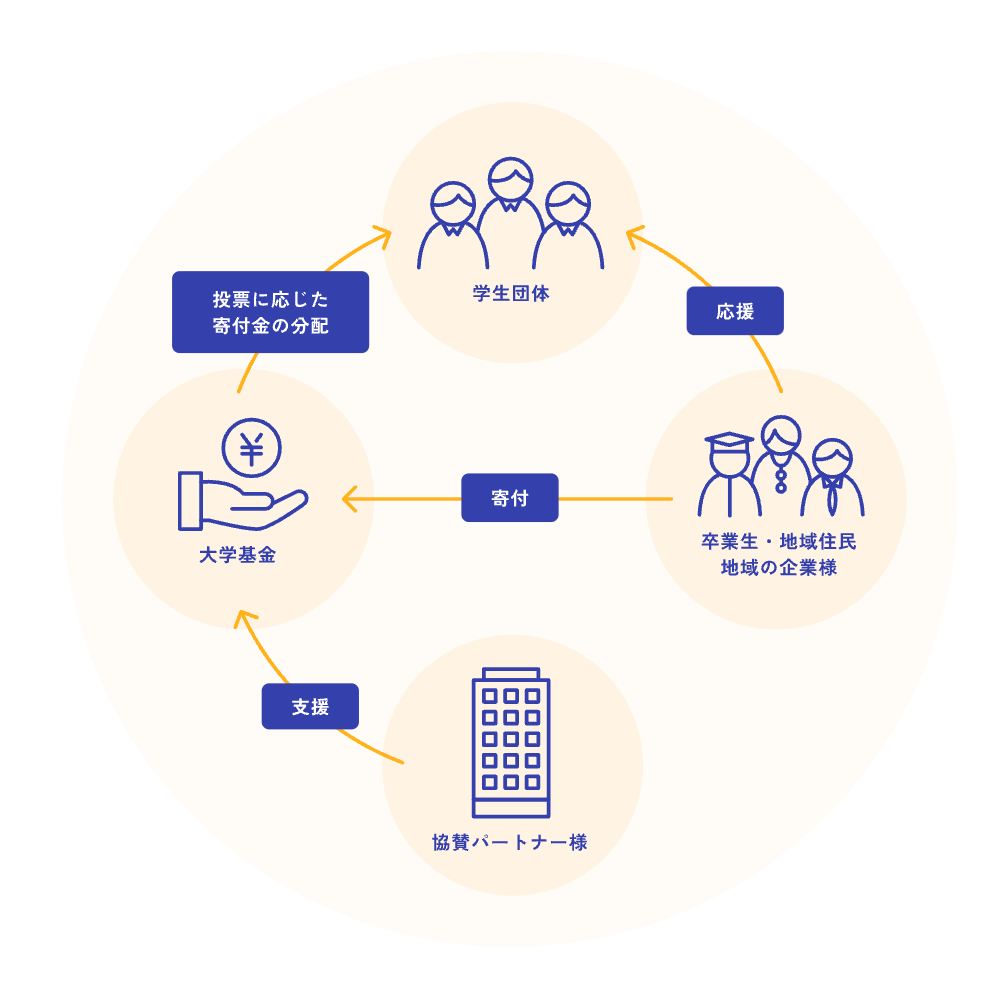

寄付収入を募る1つの手段として、アルムノートではオンラインチャリティーイベント「Giving Campaign」を各大学と連携して企画、その規模は日本最大になるといいます。

中沢さん「2023年に第4回目を実施した時には1週間でおよそ15万人が参加するイベントになりました。ただ寄付を募るだけだと日本では拡散させていくのが難しいと感じていました。そのため、寄付だけではなく学生の活動を応援するという意思も、投票で反映できるようにしました。投票数に応じて、イベントの協賛企業から分配金を獲得できる仕組みを寄付とは別に用意したんです。

応援や寄付を集める過程では、まず学生の中で投票が行われていき、それが完全に行き渡ると、学生たちが主体的にOBやOGとのつながりを利用して、働きかけてくれることです。Giving Campaignというイベントを通じて、今まで大学側には見える化されていなかった潜在支援者とのつながりが整理されていったんです。

また、実際に寄付を集める主人公となる学生たちの目線に立って“どういう仕組みならやる気になれるか”ということをゲーミフィケーションをもとに考えました。例えば『あの団体には負けたくない』みたいなことがあると思います」

大学の部活動や研究室のような「大学関連団体」は個別に活動していて、分散しています。アルムノートでは、オンラインチャリティーイベントで新たにつながることができた「潜在支援者」を各大学が把握し、中長期的な関係を築くための支援も事業の1つとして展開しています。