熊本地震の経験もいかした日頃の備え ポイントは「備えの分散」【目からウロコの防災術】

(しほママ)

東日本大震災以降初めて大津波警報が出たことが衝撃的でした。実は、地震の3週間前の去年12月に石川県金沢市で冬の防災についての講演をしていたんです。講演では、地震のリスクやライフラインどれくらい止まるか、寒さ対策、トイレの作り方防災グッズの話をしたばかりでした。

能登半島地震のケースでは、家が揺れた直後に倒壊し、着の身着のまま避難した方も多いです。高齢者が多い過疎地域を中心に耐震化が進んでいない現状があります。経済的な事情もあり、完全には対策ができない場合も考えられます。

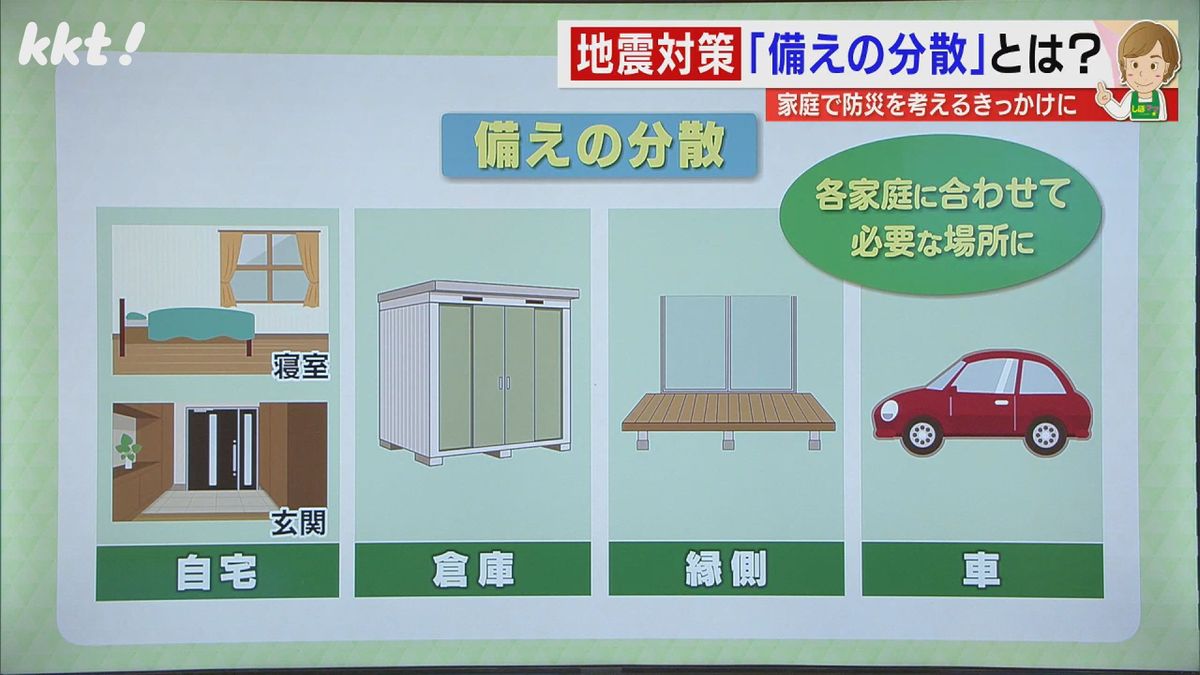

そこで今回は、突然起こる災害だからこそ重要な日頃の備えについてお伝えします。テーマは「備えの分散」です。

「備えの分散」とは、防災グッズの置き場所を分散させることです。私の場合、自宅の寝室や玄関などはもちろん、倉庫、縁側、車などに分けて置いています。家の構造や家族構成などそれぞれ家庭によって違いますから、家庭に合わせて必要な場所に分散させるのが大事です。

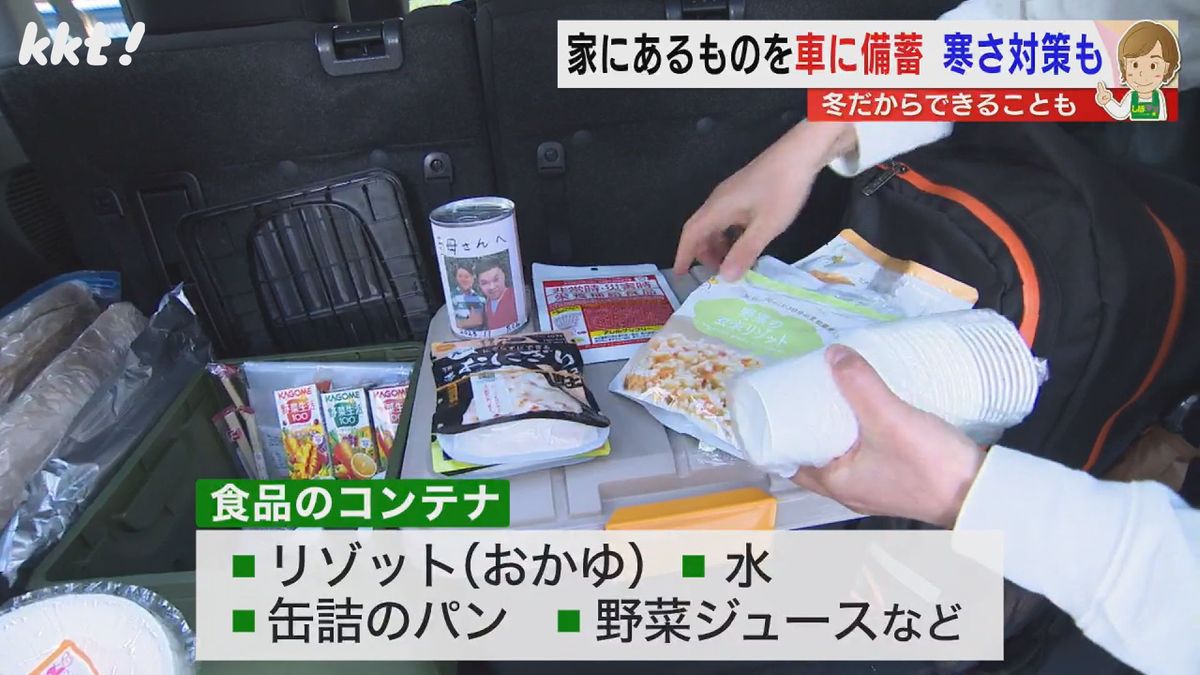

ちなみに私の車はこんな感じです。トランクにはコンテナが2つあります。

その一つには食品を入れています。車内が高温になると置けませんが、今の時期だからこそ食品は備蓄ができます。コンテナにはリゾットや水、缶詰のパン、野菜不足を補う野菜ジュースなども入れています。

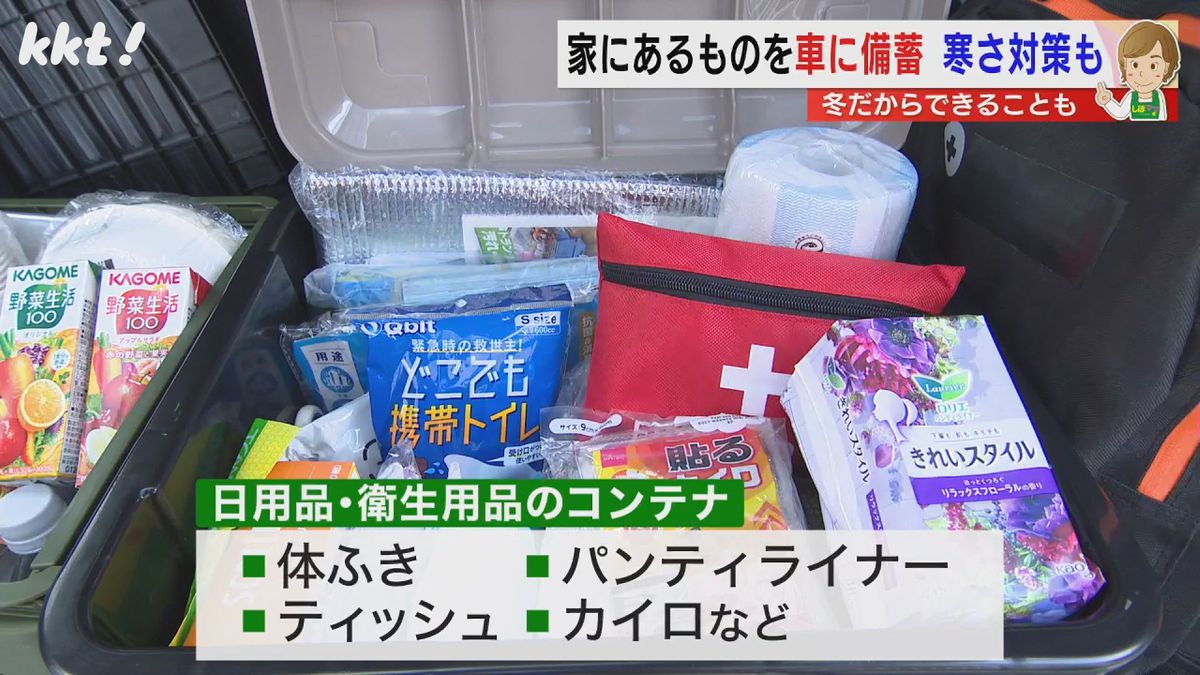

このコンテナ、実は簡易トイレに早変わりできます。ビニールを被せるとトイレになり、ふたをしめれば椅子になります。

そして、もう一つののコンテナには日用品や衛生用品が入っています。主に体ふきや、パンティライナー、ティッシュ、カイロなどです。

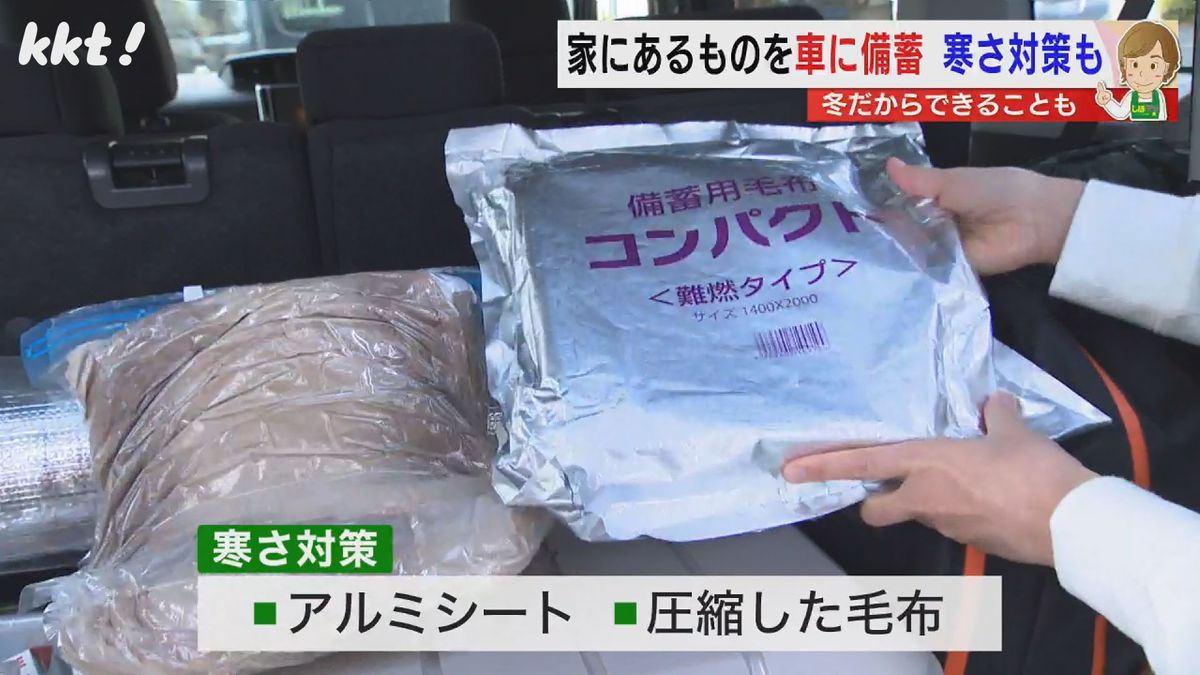

寝る時の寒さ対策も大切です。アルミシートや圧縮した毛布も積んでいます。リュックには着替えや寝袋が入っています。

(畑中香保里キャスター)

リュックに入れている理由は?