【解説】「地震情報」“自動”ではなく最後は“人の手”で…

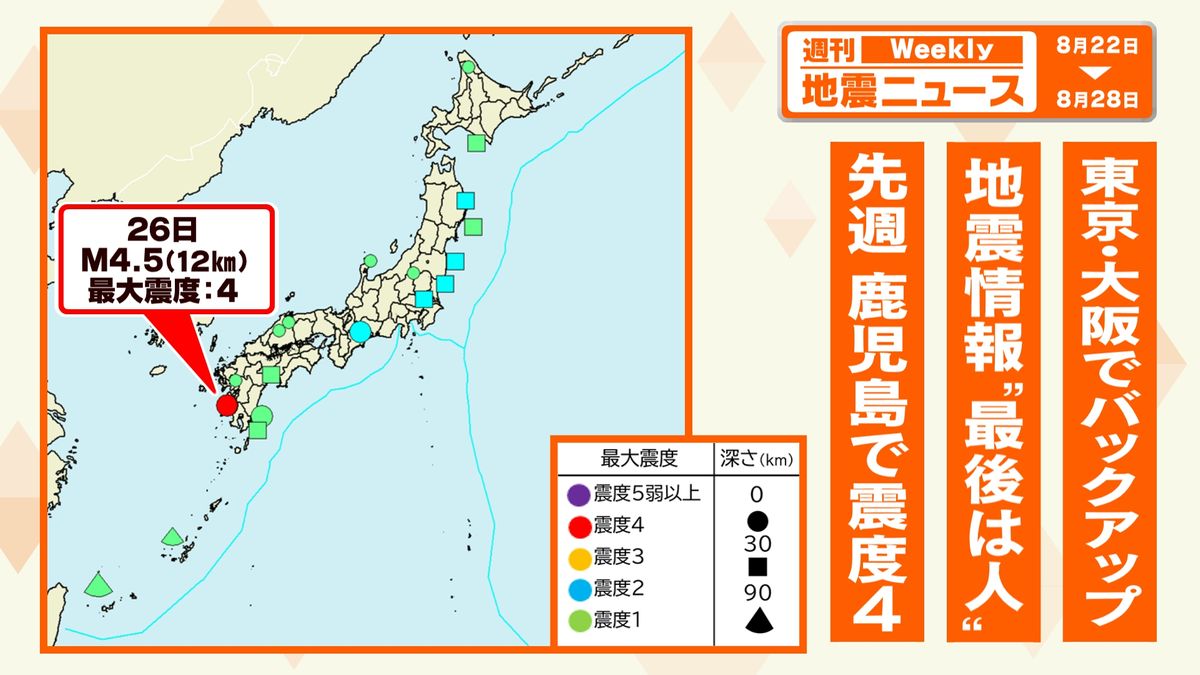

▼26日午前8時48分頃、

鹿児島県薩摩(さつま)地方で震度4の揺れを観測する地震が発生。震源地は天草灘、マグニチュード4.5、震源の深さ12キロでした。

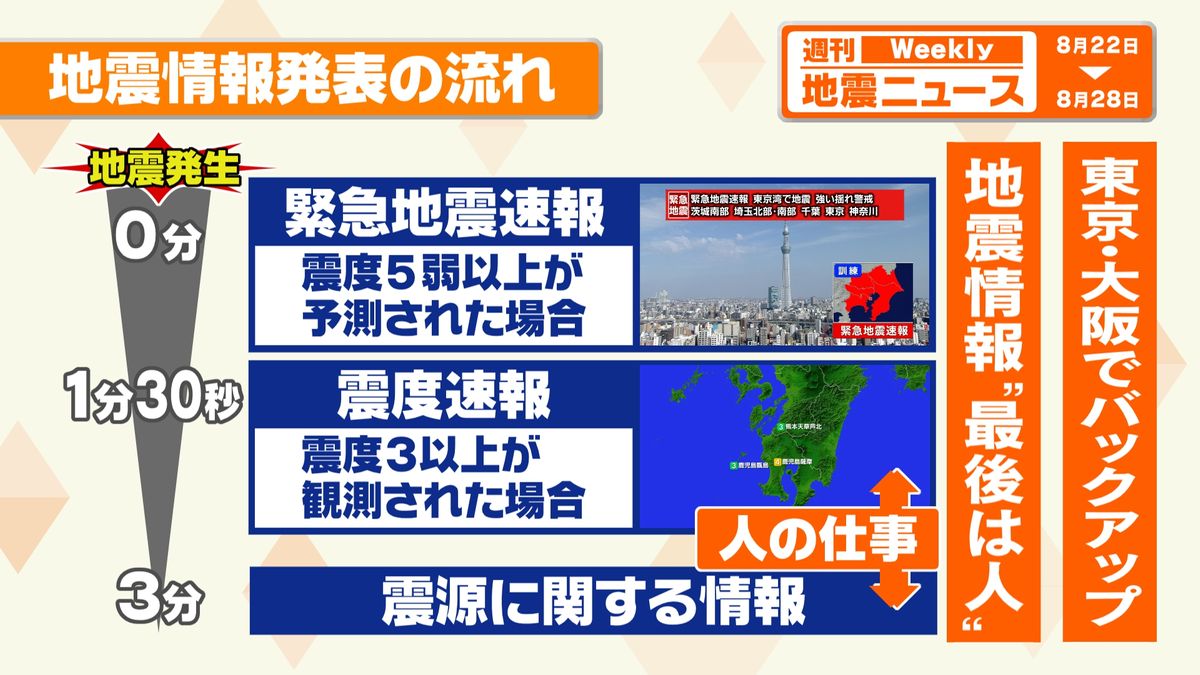

▼「緊急地震速報」は最大震度5弱以上の揺れが予想された場合にテレビやスマートフォンなどを通して素早くお知らせすることで、強い揺れがくる前に身の安全を守るために活用されています。地震が発生すると、気象庁の最先端の観測システムが地震の規模と震度を推定して自動的に発表されます。

▼地震発生から約1分半後には「震度速報」が発表されます。震度3以上を観測した場所をお知らせするものです。

▼地震発生から約3分後には「震源」と「マグニチュード」、津波がない場合は「津波の心配はありません」という「震源に関する情報」が発表されます。

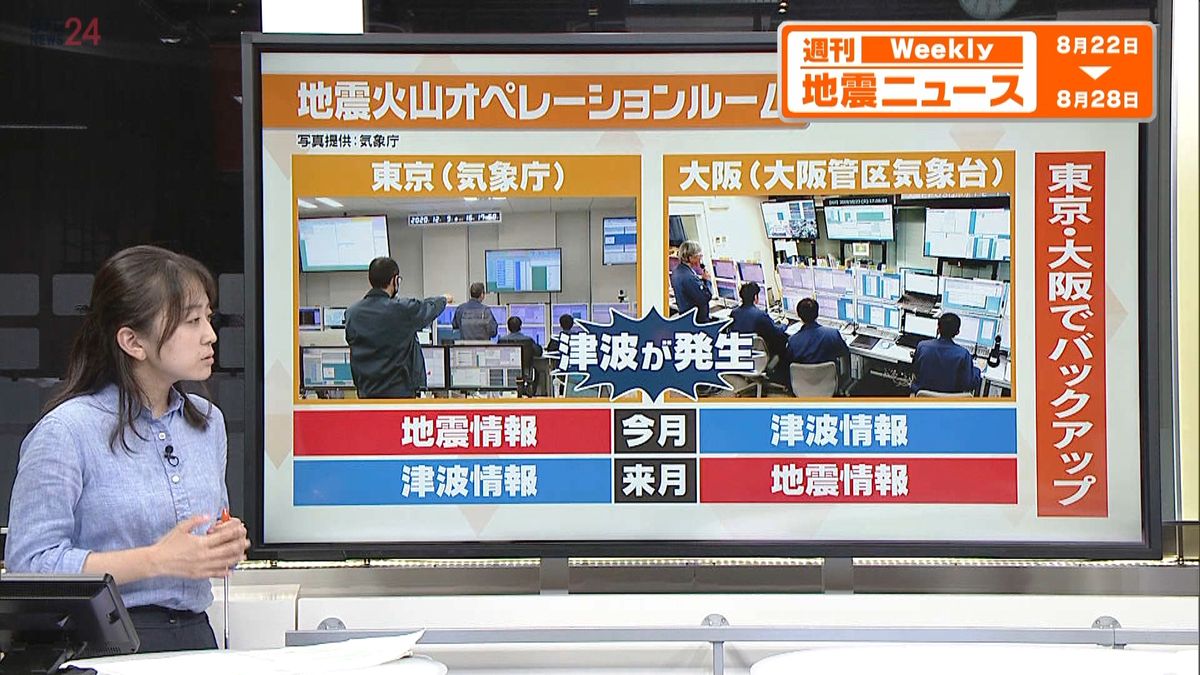

▼地震情報をどんな場所で作成して発表しているのでしょうか?気象庁にある「地震火山オペレーションルーム」と呼ばれる部屋です。全国に約1800ある地震計や約4400の震度計からの観測データがこの部屋に送られている。約40人の職員が5つの班に分かれて24時間体制で地震、津波、火山を監視しています。

▼緊急地震速報以外は自動ではない、気象庁の職員が判断して発表するいわば「人の仕事」なんです。自動で出されているわけではありません。

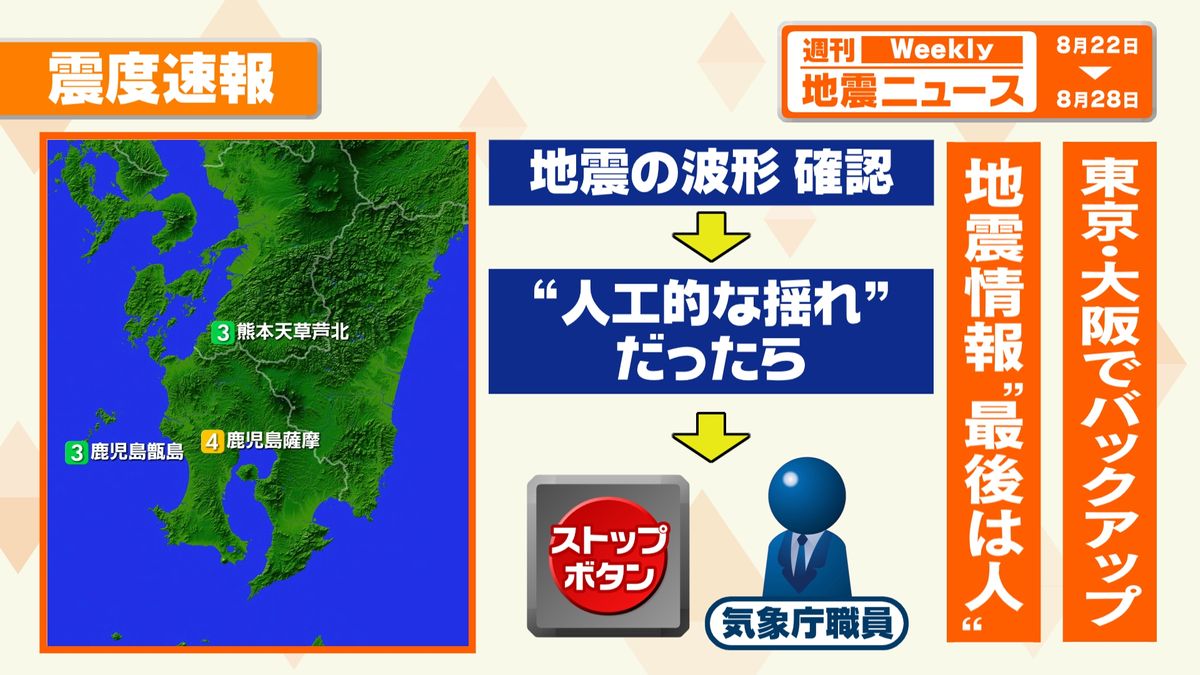

「震度速報」は自動で発表されようとするのですが、その前にその地震が「本当に地震の揺れかどうか」を分析しないといけないそうです。

地震計は車の事故や工事などの生活振動をキャッチしてしまったり近くで雷が落ちると地震計が反応してしまうことがあるといいます。

そのため職員が地震の波形を確認して「人工的な揺れ」とわかった場合は震度速報を出さない、ストップボタンを押します。

震度速報を出すか出さないか判断を下すのは「人の仕事」なんです。