【解説】台湾内陸部で地震続く 日本と同じプレート境界に位置し、これまでも繰り返し大地震が発生

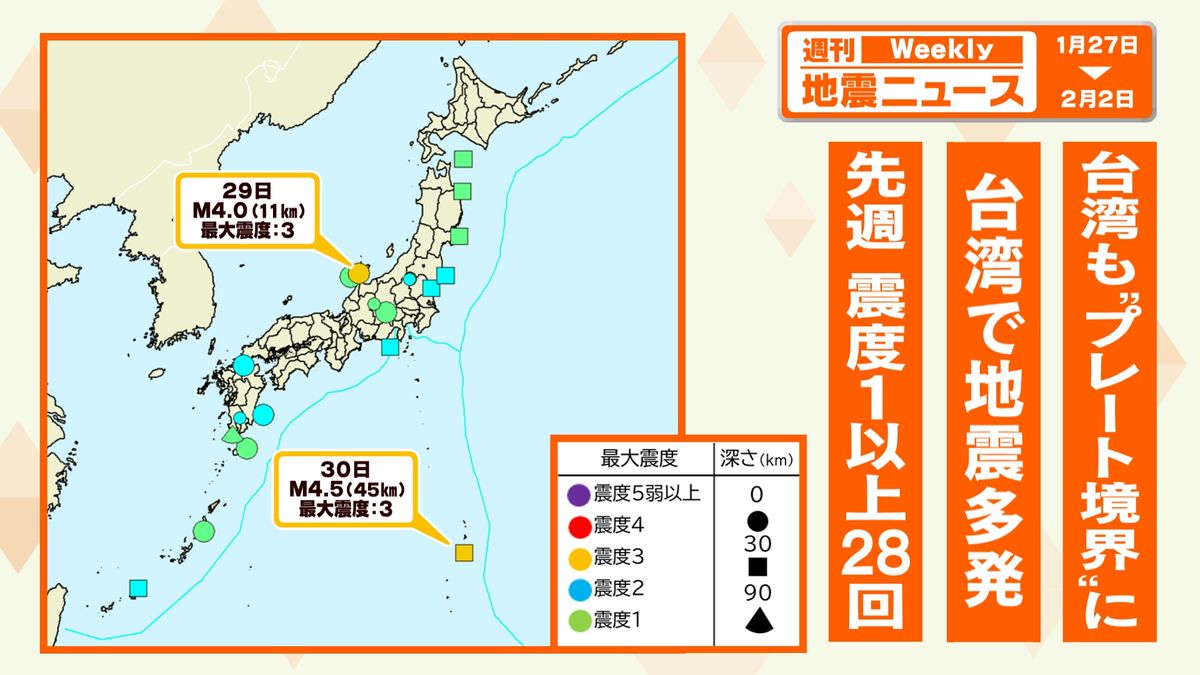

1月27日から2月2日までの期間、国内では震度1以上の地震が28回あり、このうち震度3以上は2回でした。

▼1月29日午前8時58分ごろ

石川県穴水町で震度3の地震がありました。震源は石川県能登地方、地震の規模を示すマグニチュードは4.0、震源の深さは11キロでした。

▼30日午後9時ごろ、東京都小笠原村で震度3の地震がありました。

震源は父島近海、マグニチュードは4.5、震源の深さは45キロでした。

前回、お伝えした福島県檜枝岐村の地震活動はその後は減少しています。

1月21日の午前1時17分頃、台湾南部の嘉義県(かぎ)付近を震源とするマグニチュード6.4の地震があり、嘉義県で震度6弱、南部の台南と高雄で震度5弱の揺れを観測しています。台湾の中央気象台によりますと震源の深さは9.7キロと推定されていて、多くの住宅の壁が崩れるなどしてけが人が出ています。

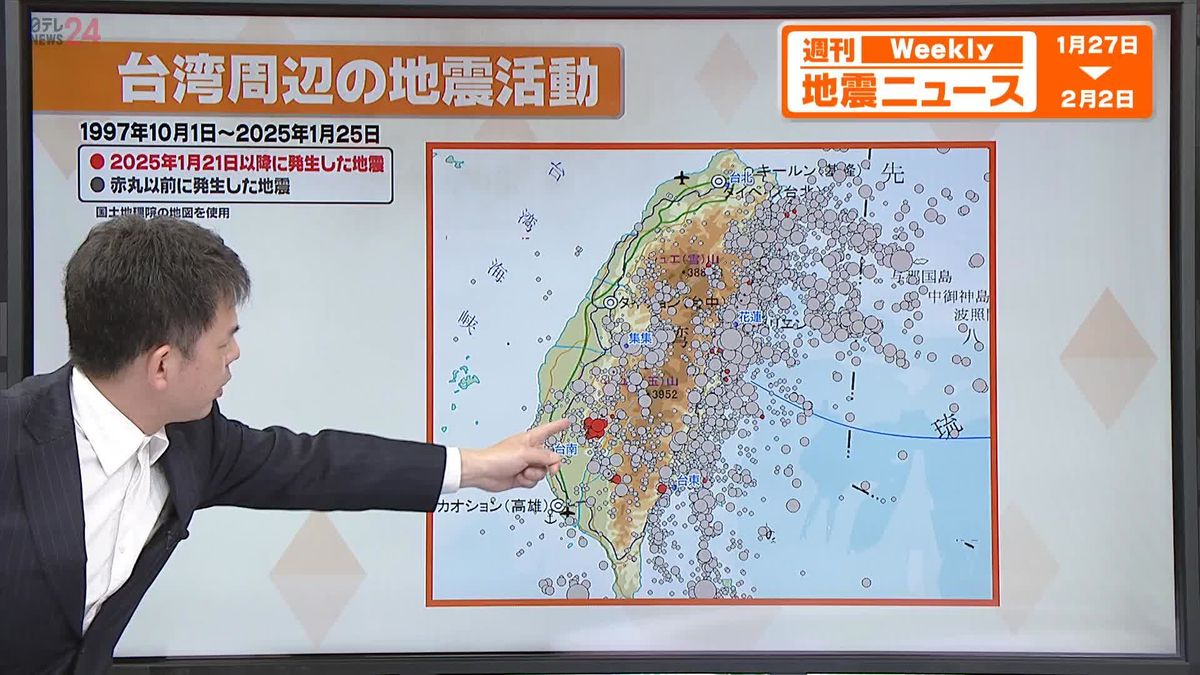

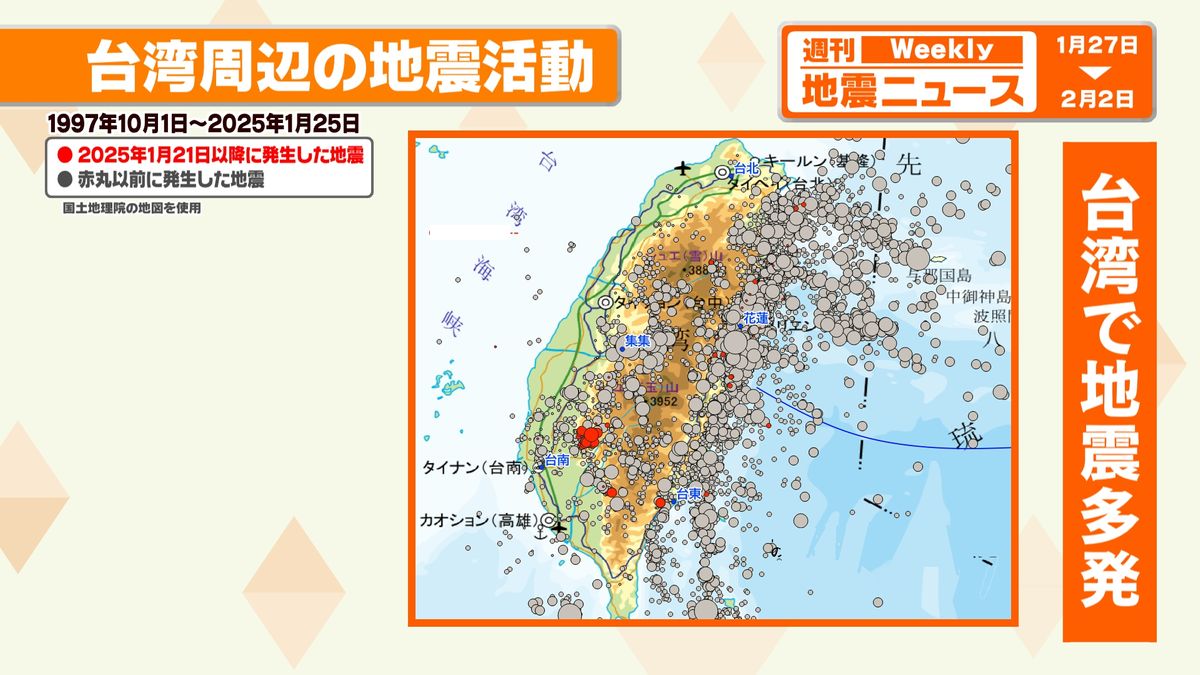

図は1997年以降の台湾の地震の様子です。赤い丸は今年1月21日以降のものですが、今回の大きな地震があった、台南の少し東側に内陸部で地震が集中しておきています。台湾では東海岸を中心に地震が多くおきていて、去年4月に花蓮などで震度6強を観測して大きな被害を出す地震がありました。このときは日本の沖縄でも津波を観測していますが、内陸のエリアでも時々、大きな地震がおきています。

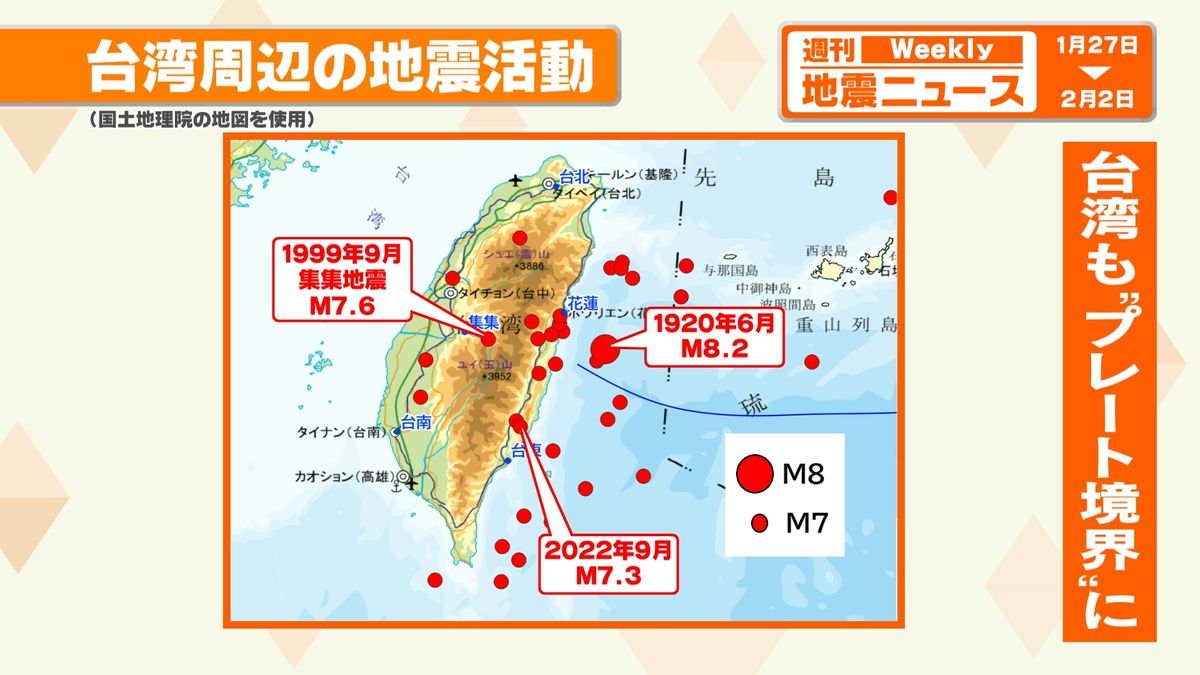

台湾は東側から「フィリピン海プレート」が陸のプレートの下に沈み込んでいます。この「フィリピン海プレート」は日本付近では南側から本州や四国に沈み込んで「南海トラフ」と呼ばれていますが、台湾では東側から沈み込んでいます。2024年4月3日におきたマグニチュードは7.7の大地震は、このプレート境界でおきた地震です。台湾では複雑な地質となっていて、内陸部には日本と同様に多くの活断層もあって時々に大きな地震をおこすことが知られています。

台湾内陸部では1999年9月21日に中部でマグニチュード7.7の「集集地震(921地震)」が発生しました。東海岸でも1920年にマグ二チュード8.2の巨大地震もおきるなどマグニチュード7を超える大地震がたびたび発生しています。

台湾では日本の地震防災の仕組みを数多く取り入れていて、震度階級も日本と同じ10段階。さらに緊急地震速報の仕組みもあります。台湾の東側の海域で大きな地震があると、津波の影響が沖縄をはじめ日本にもありますので注意が必要です。