【皇室コラム】沖縄・伊江島に立つ上皇さまの歌碑

沖縄本島の北部、本部(もとぶ)半島の約9キロメートル沖に伊江島があります。約3500人が犠牲になった沖縄戦の激戦地です。その島を上皇ご夫妻が訪ねたのは1976(昭和51)年1月、沖縄国際海洋博覧会の閉会式の時でした。コロナが落ち着いていた7月初め、取材で那覇に滞在した折に伊江島にある上皇さまの歌碑を訪ねました。(日本テレビ客員解説員 井上茂男)

【皇室コラム】「その時そこにエピソードが」第19回 沖縄・伊江島に立つ上皇さまの歌碑

■沖縄戦の激戦地 米軍基地の島

朝6時過ぎに那覇をバスで発ち、名護で乗り換えて本部港まで約2時間半。フェリーに乗って20分ほどすると、平らな島の真ん中に〝烏帽子(えぼし)〟のような岩山を載せた伊江島が近づいてきました。

標高172メートル。伊江島のシンボル「城山(ぐすくやま)」です。面積約22平方キロメートル。4400人が暮らす“一島一村”の島は、米軍基地が35%を占める農業と漁業の島です。

早速、上皇さまの歌碑がある城山の展望台に向かいました。港から麓近くまでバスで行き、中腹の展望台を目指します。快晴の日差しが痛いほどです。日陰を選びながら坂道を上っていくと、壁に大きな穴があいたコンクリートの建物がありました。

昭和初期に建てられた村の公益質屋跡です。穴は米軍の砲撃を受けてあき、無数の弾痕が生々しく残っています。戦争当時の建物はことごとく破壊され、原形をかろうじて残す遺構です。写真でしか見たことのなかった沖縄戦が、現実のものとして迫ってきました。

展望台へと続く石段を、慰霊碑に手を合わせながら進みます。ようやく最後の一段を上がると、どっしり聳(そび)える岩山が目の前に現れました。

上皇さまの歌碑は、山を背に、広場の中央に記念碑と並んで立っていました。

「広がゆる畑立ちゆる城山 肝のしのばらぬ戦世の事」

(フィルガユルハタキタチュルグスィクヤマ チムヌシヌバラヌイクサユヌクトゥ)

畑も山も島の風景は平穏そのものだが、ここで戦争のことを思うと心が張り裂けんばかり――と解釈されている歌は、8・8・8・6を基調とする「琉歌」です。

上皇さまが伊江島での印象を琉歌に詠み、村の人たちに贈られました。『伊江村史』(下巻)を見ると、ご訪問の3か月後には除幕式が行われていますから、村の人たちの喜びようがわかります。

頂上を見上げていると、みやげ物店の女性から声をかけられました。「おばぁが見ていてあげるさぁ。リュックを置いて行くといいよー」。その言葉に背中を押され、頂上を目指しました。

急な階段を上ること15分。頂上は360度の眺望が広がり、聞こえるのは風の音だけで爽快でした。しかし、足下は激戦の末に米軍が星条旗を立てた場所で、弾雨で山の姿が変わったという話や、米軍の飛行訓練が行われる時の騒音は基地の近くで最大98デシベルという報道を思い出し、やりきれない気持ちになりました。

■犠牲者3500人 〝軍民雑居状態〟で迎えた戦闘

この伊江島に米軍が上陸したのは1945(昭和20)年4月16日、沖縄本島への上陸から半月後のことでした。6日間の戦闘で日本軍約2000人、村民約1500人、計約3500人が亡くなりました。米軍の死者・行方不明者も200人を超えています。

『死闘伊江島戦(前編「不沈空母にされたシマ」、後編「激闘下の女性たち」)』(しんざとけんしん、琉球新報社)を那覇の県立図書館で手に取り、詳しい戦闘の様子を知りました。

住民約7000人のうち約3000人は本島北部に疎開しましたが、空襲で船がことごとく破壊され、約4000人が島に残されました。17歳から45歳までの男女は戦闘要員に組み込まれ、残った人たちも陣地化された地下に入れられ〝軍民雑居状態〟で戦闘を迎えました。

昼の戦闘は米軍の独壇場で、日本軍は夜に反撃しました。住民たちも手りゅう弾を投げ、竹槍を手に肉弾戦に加わります。同書を監修した石原昌家・沖縄国際大名誉教授の解説によると、住民たちは秘密が漏れるからと投降を許されず、米軍の砲爆撃で殺され、日本軍に殺され、手榴弾や爆弾を囲んで「集団死」に追い込まれていきました。〝軍民共生共死〟を強いられたのです。

生き残った人たちは慶良間(けらま)諸島に強制移住させられ、島に帰ってようやく生活を取り戻すと、今度は島の63%まで米軍の射撃場に取られます。各地で行われた強制接収です。農地を焼かれ、家を追い出された人たちの闘いを記した『米軍と農民―沖縄県伊江島』(阿波根昌鴻著、岩波新書)にはその苦難が記されています。

■海洋博の閉会式で伊江島を訪ねた上皇ご夫妻

上皇ご夫妻が伊江島を訪ねたのは皇太子夫妻時代の1976(昭和51)年1月17日。海洋博の開会式出席で初めて訪沖し、「ひめゆりの塔」で火炎びんを投げつけられた半年後でした。2回目の訪問でも「訪沖反対」の声が上がり、警察は狭い島だけで警察官800人を配置し、厳戒態勢を敷きました。

県知事として迎えた屋良朝苗(やらちょうびょう)氏の『激動八年 屋良朝苗回想録』(沖縄タイムス社)や新聞報道などによると、ご夫妻は午後1時過ぎ、鹿児島で乗り換えた全日空の特別機(YS―11)で伊江島空港に降り立ち、歓迎を受けられました。

最初に約3500人の犠牲者をまつる「芳魂之塔(ほうこんのとう)」に足を運ばれました。白菊の花束を供えて拝礼し、遺族に声をかけられました。

次に向かわれたのが城山の展望台です。

「草一本もはえぬほど焼かれました」。村長の説明に上皇さまは深くうなずき、「米軍の射撃場はどの方向ですか」と質問されました。

続いてサトウキビ畑で刈り取り作業を視察し、伊江港から船で対岸の海洋博会場へ向かわれました。

午後3時40分にホテルへ入ると、沖縄と本土の小・中学生が行き来して交流する「豆記者」たちや、疎開児童ら1500人が犠牲になった「対馬丸」の遺族に会われました。その後、上皇さまは水産関係者、上皇后さまは女性の生活改善に取り組む人たちから話を聞き、8時からは沖縄の歴史や文化の研究者らと懇談されました。

2日目の18日は、午前8時半に海洋博の海洋生物園を訪ね、今帰仁(なきじん)村の農業団地の造成現場、北部の王の居城だった今帰仁城跡を視察されました。10時過ぎにはホテルに戻り、県立博物館長ら文化財関係者らと懇談。午後2時からは海洋博の閉会式に出席し、上皇さまがお言葉を述べられました。

そして伊江島に移動し、3時50分には伊江島空港を発たれています。短い滞在で、急かされるように日程をこなし、多くの人に会われました。

■「転換点」だった海洋博での訪問

17日夜に懇談した研究者らの中に、高良倉吉・琉球大名誉教授(琉球史)がいます。那覇で話を伺うと、上皇さまはこの時、「疑問がありまして」と切り出し、琉球王国の黄金時代を作った王のことが琉球の最初の歴史書には少ししか書かれていないのに、改訂版には詳しく書かれていることを挙げ、「落差はなぜ」と質問されたそうです。高良さんは「我々も説明できないところで、そこまで勉強されているのかと驚きました」と話していました。

沖縄と向き合うご夫妻の姿勢について高良さんはこう語ります。「かつて琉球と呼ばれた沖縄は、本土と文化のベースは一緒でも、本土とは違う歴史や文化を形成した地域です。そこで激しい地上戦が起き、沖縄は犠牲になった。戦後はまた厳しい時代を歩み、現代の激しい荒波をかぶってきた。そういう沖縄という地域を含んで、日本はあります。ご夫妻は沖縄に足を運び、人と直接接し、戦争の傷痕も理解しようとされる。それが沖縄を理解し、日本の理解につながるというお考えです。共感できます。海洋博当時の沖縄には皇室への反発がありましたが、海洋博の開会式と閉会式の2度の訪問は転換点だったと思います」

■歴史に大きく関わっていた飛行場

伊江島空港は海洋博に際して新設された空港です。全日空などが2路線を開設しましたが、海洋博期間中だけの「期間限定路線」でした。開設を伝える読売新聞(1975年7月2日)は、伊江島空港は米軍の演習空域の関係で運用が昼前後の2時間半に限られていることを伝えていますから、上皇ご夫妻の日程には厳しい航空事情も影響していたとみられます。

その空港は、戦時中、住民たちがモッコを担いで小石を運んだ滑走路の一つでした。沖縄戦の前年に5本の滑走路を持つ「東洋一」の飛行場として完成を見ましたが、半年後、米軍が上陸した時に使われないよう徹底的に爆破されました。それを米軍は沖縄戦の最中にブルドーザーなどを持ち込み、巨大な航空基地に変貌させました。

終戦の翌日の8月16日。米軍はマッカーサー元帥の司令部があるフィリピンに進駐に向けた打ち合わせのための代表者を送るよう求めてきます。指示に従って飛行機は白く塗られ、胴体などに十字が緑色で描かれます。目的地として指定されたのは伊江島でした。

19日朝、2機の「緑十字機」は極秘裏に木更津(千葉県)を飛び立ちました。伊江島で米軍機に乗り換え、フィリピンのマニラへ向かいました。伊江村教育委員会の『証言・資料集成 伊江島の戦中・戦後体験記録』によれば、30日に厚木(神奈川県)に降り立ったマッカーサー元帥も伊江島を経由しています。歴史の節目に伊江島は大きく関わっていたのです。

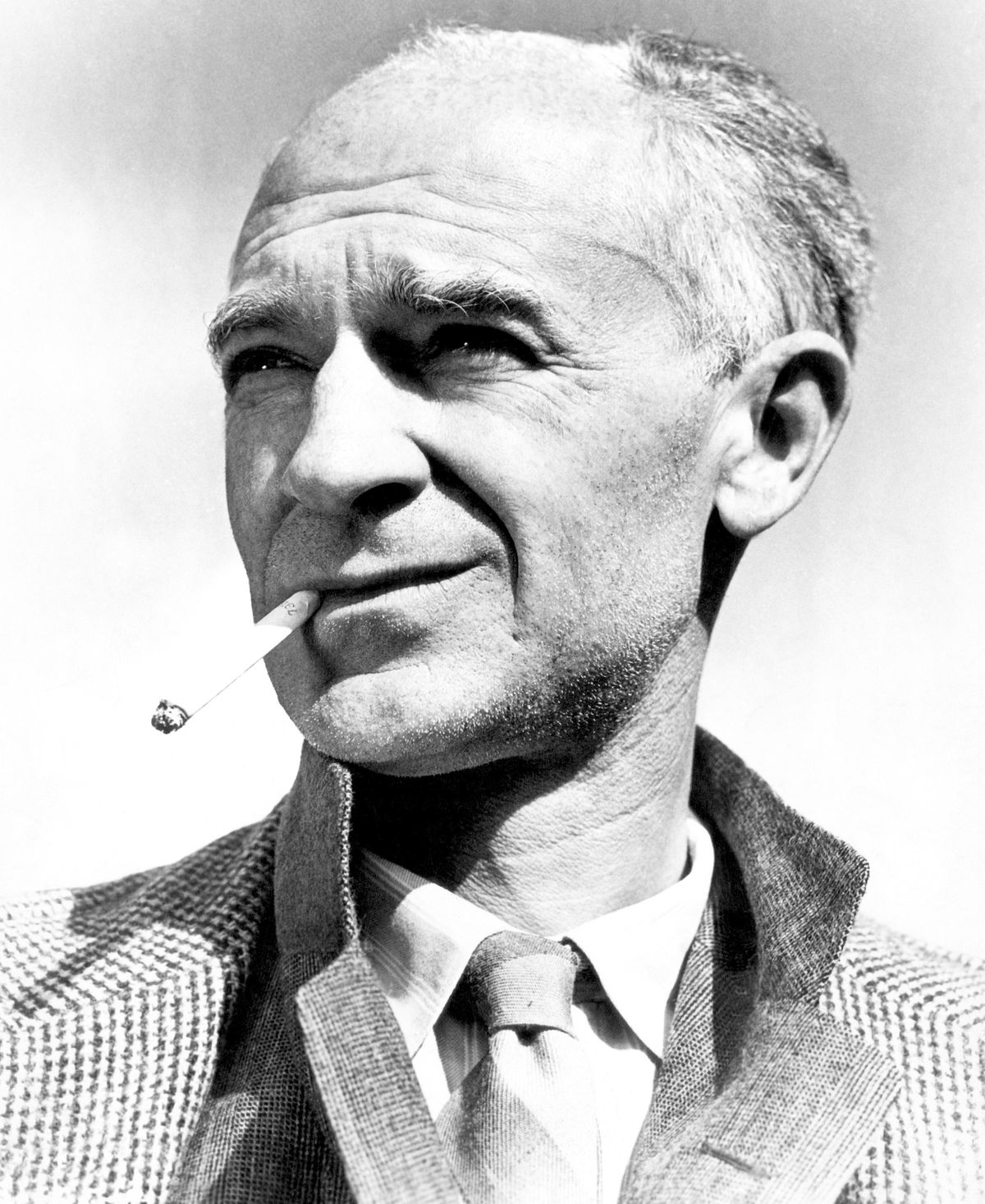

■従軍記者アーニー・パイル

駆け足の伊江島取材では、従軍記者アーニー・パイルの慰霊碑も訪ねました。ピューリッツァー賞を受賞したアメリカを代表する記者で、伊江島で日本兵に狙撃されて45歳の命を落とした人です。命日の4月18日には今も米軍の退役軍人らが集まって慰霊祭が行われています。

激しいスコールの中、慰霊碑に手を合わせていると、木の下で雨宿りしている外国人に気づきました。アメリカのシカゴから来た青年で、従軍した祖父が碑の前で撮った写真があり、その地を訪ねて来たと祖父の写真を見せてくれました。遠くシカゴからというのが驚きでした。

恥ずかしいことに、伊江島のことを調べるまでその名を知りませんでした。那覇にある「国際通り」の名前は「アーニーパイル国際劇場」という映画館があったことに由来し、東京宝塚劇場は米軍専用の施設として接収されて「アーニー・パイル劇場」と改称されたことも知りました。

その人望はどこから来るのだろうと、『アーニーの戦争 アーニー・パイル第2次大戦ベストコラム』(デービッド・ニコルズ編・著、関元・訳、JICC出版局)を読みました。そこには無名の兵士の不安や悲しみなどが人間味ある筆致でつづられていました。仲間が「序」に寄せています。

「畜生め、戦争、いい戦争だろうと、だ――パイルがいつも言っていたのも大体そういうことだった」。

厭戦を根っこに、戦争と兵士に向き合った名記者でした。

■司馬遼太郎さんの指摘

今回の沖縄の取材に『沖縄・先島への道 街道をゆく6』(司馬遼太郎、朝日文庫)を持参し、じっくりと読み返しました。戦争中に旧満州の戦車連隊にいた司馬さんは、米軍が関東に上陸して東京や横浜が戦場になるという想定の下に栃木県に移動し、そこで終戦を迎えます。その本に沖縄戦の"必読書"とされる『鉄の暴風-沖縄戦記』(沖縄タイムス社)に触れたくだりがありました。

「『鉄の暴風』のなかにも、軍隊が住民に対して凄惨な加害者であったことが、事実を冷静に提示する態度で書かれている。もし米軍が沖縄に来ず、関東地方にきても、同様か、人口が稠密(ちゅうみつ)なだけにそれ以上の凄惨な事態がおこったにちがいない」

那覇からの帰り。飛行機が離陸して水平飛行に移る頃、眼下の海岸線や島々が夕日に染まり、前日に登った伊江島の城山も見えました。その光景に息をのみながら、沖縄以上の「凄惨な事態」が関東でも起こり得たという指摘を噛みしめ、「沖縄戦」をひとくくりにせず、本島や離島の各所で起きたことをもっと深く知らなければならないという思いに駆られて島影を闇に包まれるまで追い続けました。

(注)上皇さまの琉歌の表記とルビは『皇太子同妃両殿下御歌集 ともしび』に依りました。

【略歴】井上茂男(いのうえ・しげお)日本テレビ客員解説員。

皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年東京生まれ。読売新聞社会部の宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご成婚や皇后さまの適応障害、愛子さまの成長などを取材。著書に『皇室ダイアリー』(中央公論新社)、『番記者が見た新天皇の素顔』(中公新書ラクレ)。