「忘れてほしくない6月3日」雲仙普賢岳大火砕流から33年 犠牲者慰霊と噴火災害の教訓継承へ《長崎》

死者・行方不明者43人を出した雲仙普賢岳の大火砕流から、3日で33年です。島原市などでは追悼行事が行われました。

犠牲者の慰霊と噴火災害の教訓の継承へ。「いのりの日」の1日です。

3日の雲仙普賢岳。

青空のもと、山頂まではっきりと姿を見せ、ふもとから溶岩ドームも確認できました。

三会中学校で開かれた “いのりの日”の集会。

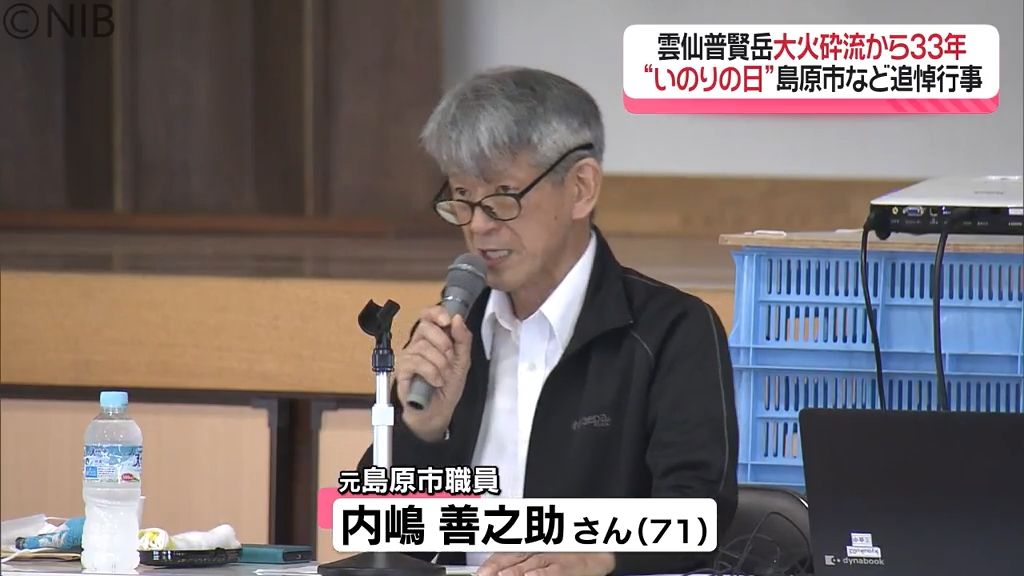

元市職員の内嶋 善之助さん、71歳があの日の体験を語りました。

(元市職員の内嶋 善之助さん)

「火砕流にやられて全身ヤケドさ。それはまさに戦争が始まったといった雰囲気で」

(報道陣)

「画を押さえろ!」

33年前の1991年6月3日に発生した 雲仙普賢岳の大火砕流。

高温の火山灰などが猛スピードで山の斜面を流れ下りました。

死者・行方不明者は43人。

地元の消防団員や警察官、報道関係者らが犠牲となりました。

内嶋さんは、写真を見せながら災害の恐ろしさと教訓を伝えました。

(内嶋善之助さん)

「リアルなものを伝えなければ、災害に備えるという気持ちは出てこない。死ぬまで多分(活動を)続けていくと考えている」

(三会中学校3年 伊達 若葉さん)

「今ある自分たちの生活が、どれほど幸せなのか実感した。(家族で)災害が起きたときの対処を、常に話し合っておこうと思った」

被災後に住民が集団移転した仁田団地には、献花台が設置され多くの人が花を手向けました。

(古川島原市長)

「43人の方々が犠牲になったことの重たさ。必ずいつの日かまた山は活動を始める。そのためにも子どもたちの世代に(噴火災害の)経験者が語り継いでほしい」

(消防団員の父を亡くした 大町亮介さん(39))

「(父に)見守っていてくださいという気持ちで(手を合わせた)。月日が流れるのは早いという思いもありつつも、寂しさというのはなかなか癒えるものではない」

当時の報道陣の取材拠点「定点」。

発生から30年の節目に被災車両などが掘り起こされ、現在は災害遺構として整備されています。