“アメリカにおける原爆の描き方の限界が見える” 映画「オッペンハイマー」被爆地の受け止めは《長崎》

(桒畑笑莉奈アナウンサー)

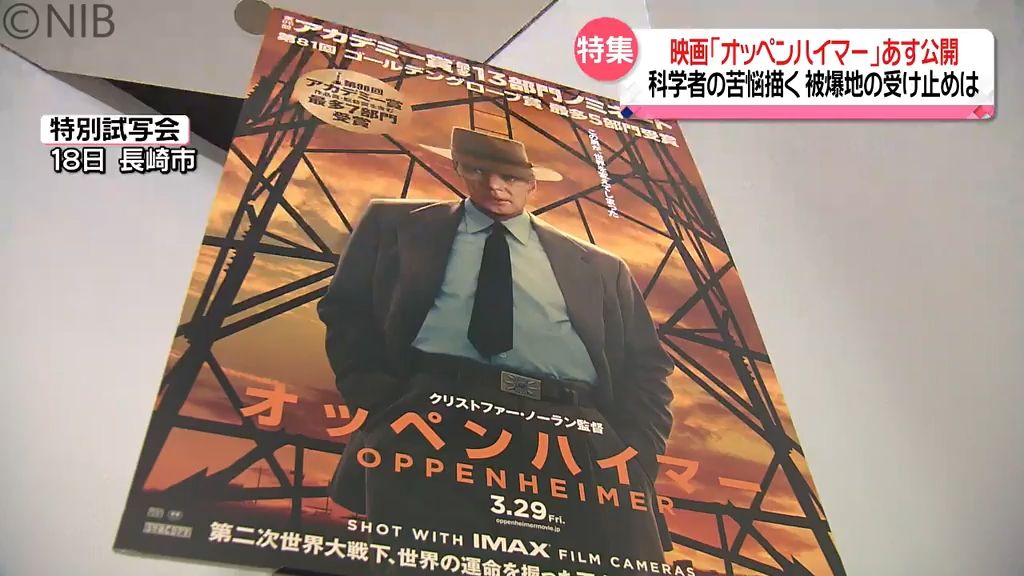

原爆を開発した科学者の栄光と苦悩を描いた映画「オッペンハイマー」。

アメリカアカデミー賞で7冠に輝いた話題作ですが、全米での公開から8か月遅れの、3月29日から日本でも公開されています。

長崎では長崎市と佐世保市の映画館で上映が始まりました。

(佐藤肖嗣アナウンサー)

今に続く“核の世界”の始まりを描いた作品ですが、長崎や広島での原爆による被害の詳細は、描かれていないなど、公開当初から様々な議論を呼んでいます。

被爆者の取材を続ける加藤記者です。

(加藤小夜記者)

先日、私は長崎市で開かれた試写会に参加し、鑑賞した方たちから話を伺いました。

被爆地・長崎やゆかりある人たちがどう受け止めたのか、取材しました。

年間60万人以上が訪れる長崎原爆資料館。

核兵器の恐ろしさと廃絶への願いを国の内外の人たちに伝え続けてきました。

(アメリカからの大学生)

「核兵器が人々の生命にどんな影響やダメージを与えるか。それを知るのはとても大事なこと」

(アメリカから来た 30歳)

「元々核兵器や戦争には反対だったけど、ここに来てやはりそうだと思ったよ」

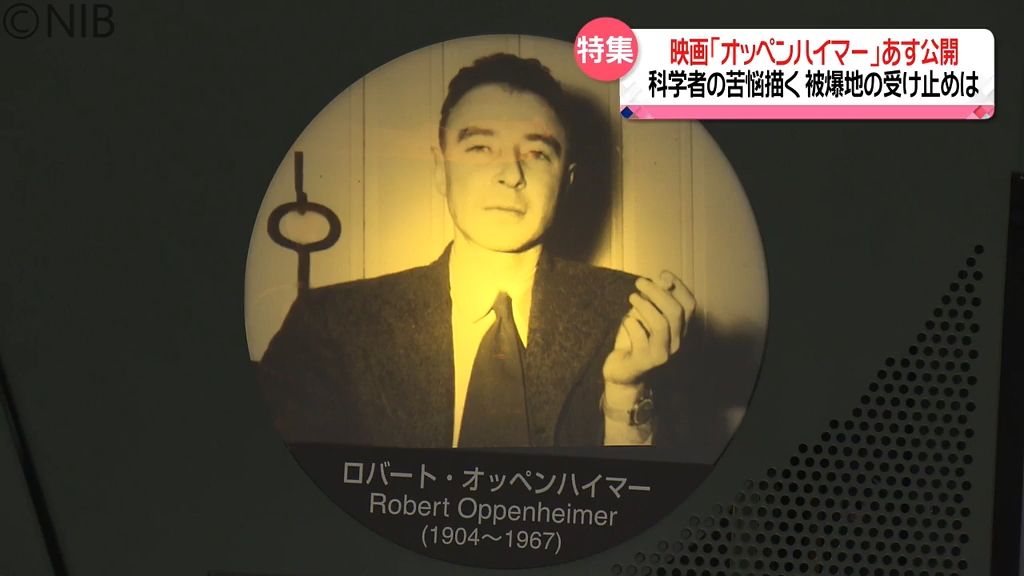

資料館の一角「原爆投下への道」を説明する展示の中に、ある物理学者の名前が。

ロバート・オッペンハイマー。

第2次世界大戦中、原爆を開発したアメリカ・マンハッタン計画の指導者で「原爆の父」としてたたえられた一方「我は死神なり、世界の破壊者なり」と述べるなど、葛藤も抱えました。

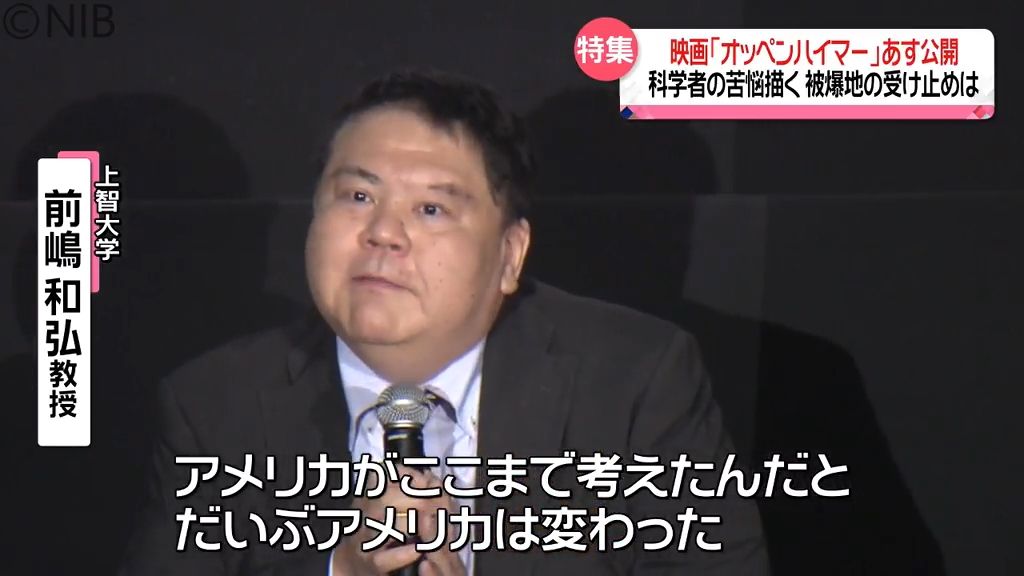

今月、長崎市で開かれた特別試写会では、被爆者の朝長万左男さんとアメリカ政治に詳しい上智大学の前嶋和弘教授が対談。

冷戦終結から間もない1990年代にアメリカに長期滞在した前嶋さんは「当時では作れなかった映画」と評価します。

(上智大学 前嶋和弘教授)

「原爆に対してかなり自省的、批判的だと。被爆者の方にとってみれば、いろんな思いがあるかもしれないが、アメリカがここまで考えたんだと。だいぶアメリカは変わったと思った」

医師で原爆の後遺症について研究する朝長さんは「核の傘などの政策のあり方を考える出発点になる映画」と話しました。

(被爆者で医師 朝長万左男さん)

「核なき世界が、遠のきつつある現在の世界の根本問題につながると、映画の最後に直感した」

作品ではオッペンハイマーの栄光と苦悩を描く一方、原爆被害の描写や核兵器廃絶についての直接的なメッセージは描かれていません。

アメリカ・シカゴの大学で倫理学を教える被爆2世の宮本ゆき教授は「加害と被害は合わせ鏡のようで両方理解することが大事だ」と話します。

(シカゴ・デュポール大学 宮本ゆき教授)

「科学者の苦悩を描くのも大事だと思う。ただどれだけの被害があったのか知らなければ、加害者の苦悩もわからない。加害者に対する共感で、こんなに苦しむから核兵器はだめなんだよとか、虐殺はいけないんだよというのは本末転倒」

その上で、映画は「今のアメリカ社会を映している」として、日本での公開に期待を寄せます。

(シカゴ・デュポール大学 宮本ゆき教授)

「日本で公開されることは、すごくいいと思っていて、アメリカにおける原爆の描き方の限界が見える。じゃあこれからどうしたらいいんだという。私たちの戦略にも役立てることができる」

試写会に参加した長崎の被爆者 本田 魂さん 80歳。

原爆で母を奪われ、小学生の時原爆病で同級生を亡くしました。

核兵器のおそろしさを知るからこそ、被害の側面にも踏み込んでほしかったと感じています。

(被爆者 本田 魂さん)

「核兵器の恐ろしさがアメリカの市民にもう少し伝わるんじゃないか」

日本での公開に、期待するのは。

(被爆者 本田 魂さん)

「核兵器をなくすために、若い人たちはより動ける。若い人が観るべき」

重いテーマを扱いながらも、世界的に大ヒットを記録した映画「オッペンハイマー」。

(長崎の高校生 安野美乃里さん)

「原爆を落とす側の科学者の新しい視点で見ることができたことを、非常にうれしく思う。実験が成功した後だったり、(広島と長崎に)原爆が投下された後に、オッペンハイマーをたたえる姿があったことに、すごく長崎で育った者としては複雑な感情を覚えた」

(長崎の高校生 木場笑里さん)

「自分たちは平和教育を受けてきたからこそ、爆風(のシーン)から被爆者の顔だったり苦しみだったりを自分たちが感じ取るものはあったが、平和教育が浸透していない国や地域の人たちからしたら、爆風から得るものは少ないと考えていて、そこで自分たちにできることは知ってもらうこと」

映画は現在公開中です。

(佐藤アナ)

観た方たちが、それぞれの感想を持っていますね。

(加藤記者)

VTRの中でも、爆風のシーンから被爆者の顔や苦しみを感じ取ったという感想がありましたが、私自身も映画を観ながら、これまでに取材した被爆者の方たちのことが思い浮かんで、心がざらついたり、憤りを覚えたりする場面が何度もありました。

(佐藤アナ)

映画では、原爆による被害が直接的に描かれていないんですよね。

(加藤記者)

はい。それについてVTRに登場した被爆者の本田 魂さんは「核兵器の恐ろしさを知ってもらうためには、もう少し場面を入れてほしかった」と話していました。

その一方で、被爆者で医師の朝長 万左男さんは「セリフの中に何十か所も、被爆の実相にショックを受けたことが込められ、あれで十分だった」と話すなど、被爆者の中でも受け止めはさまざまでした。とにかく、いろいろな人と意見を交わしたくなる映画だと感じました。

映画のラストは「絶望」をあらわす場面で幕を閉じるんですが、クリストファー・ノーラン監督は「現実の世界での適切な対応は “絶望” ではなく、世界の核兵器の数を減らすよう、政府や政治家に圧力をかけることだと思う」と語っているんです。

監督は、それが目的でこの映画を作ったわけではないとしながらも、再び人々の関心を喚起できたならばいいとも話していました。

“今なお続く核兵器の時代” を生きる私たちが、この映画をきっかけに、被爆者や世界の核実験の被害者に目を向けたり、どうしていくべきなのかについて、議論が起こってほしいと感じます。