災害時用の井戸を設置する自治体も…進む“地震への備え” 今すぐできる「家具の固定」正しい取りつけ方は

愛媛県内で最大震度6弱を観測した地震から1か月が経ってまだ復旧作業が終わっていないという人もいる中、今後の発生が予想される南海トラフ地震などへの備えも進んでいます。水を確保するためアナログな準備を進める自治体に…今すぐ私たちができる命を守る備えとは。

和氣アナ:

「松山市では今年度の耐震診断や改修工事の補助の申請がスタートしました。きょうも窓口には午前中から次々と市民が相談や申請に訪れています」

今回の地震の影響で増えているのは、住宅の耐震診断や耐震改修の補助を申請する人です。

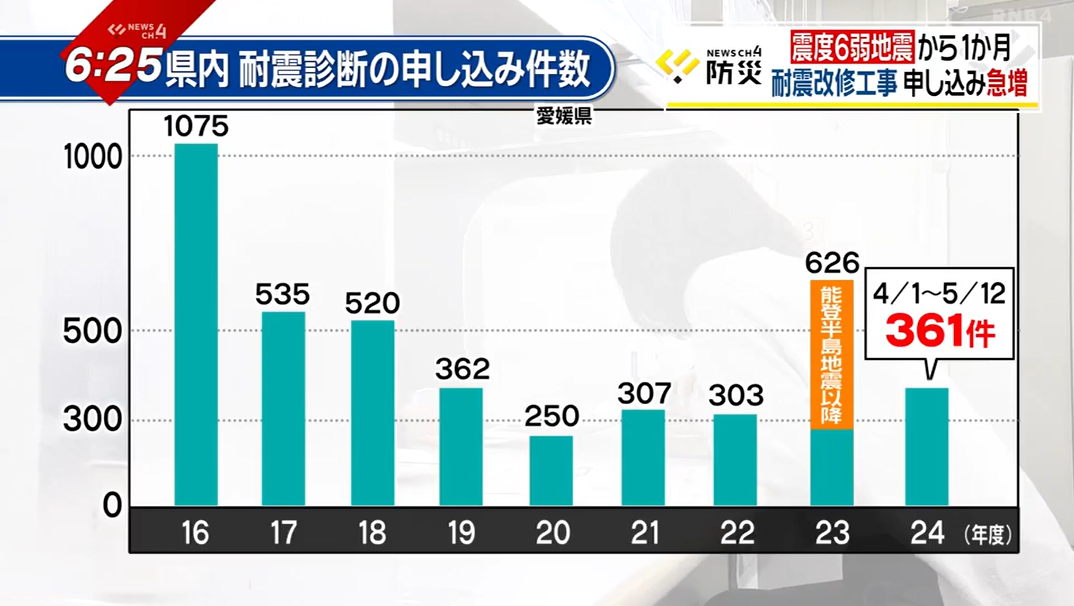

愛媛県によると、県内の耐震診断の申し込み件数は元日の能登半島地震を受けて急増。先月の地震によりさらに増加傾向にあり、今年度の申し込みはすでに361件と、おととし1年間の申し込み件数をすでに超えています。

なぜ耐震化が重要なのか…2階建て木造住宅の模型を使って実験してみます。

DCM 経営戦略統括室 中村香織主任:

「筋交いが入っている状態。これだと地震が起きても倒れることはない」

「この筋交いが入ってないと…揺らしてみると(ガシャン!)こんな感じで家が倒れます。筋交いがあるだけで耐えることができる」

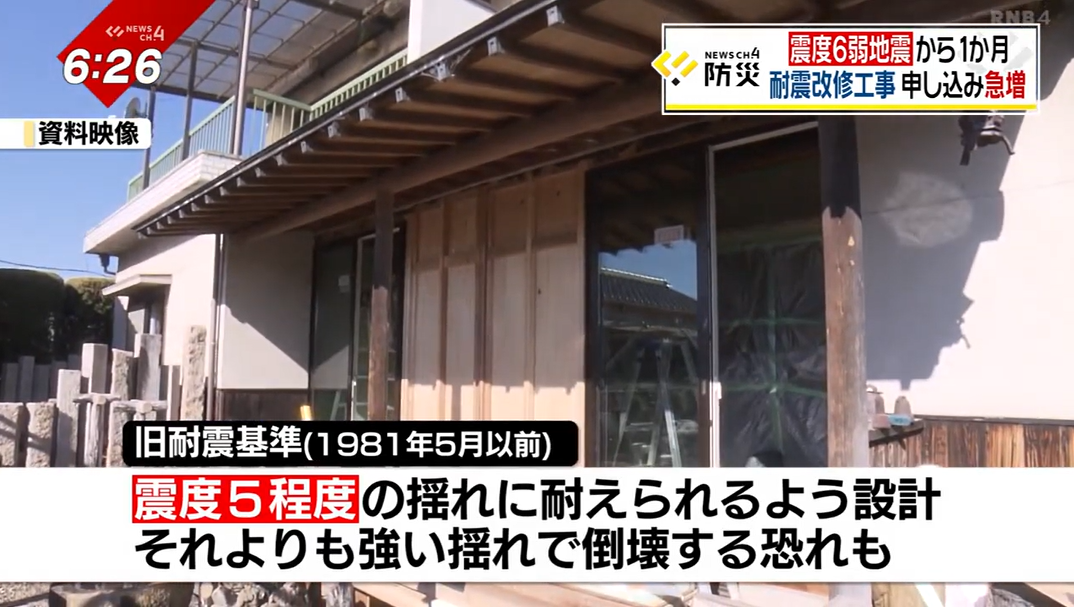

1981年より前の旧耐震基準に基づいて建てられた住宅は、震度5程度の揺れに耐えられるよう設計されているため、それよりも強い揺れで倒壊する恐れがあります。

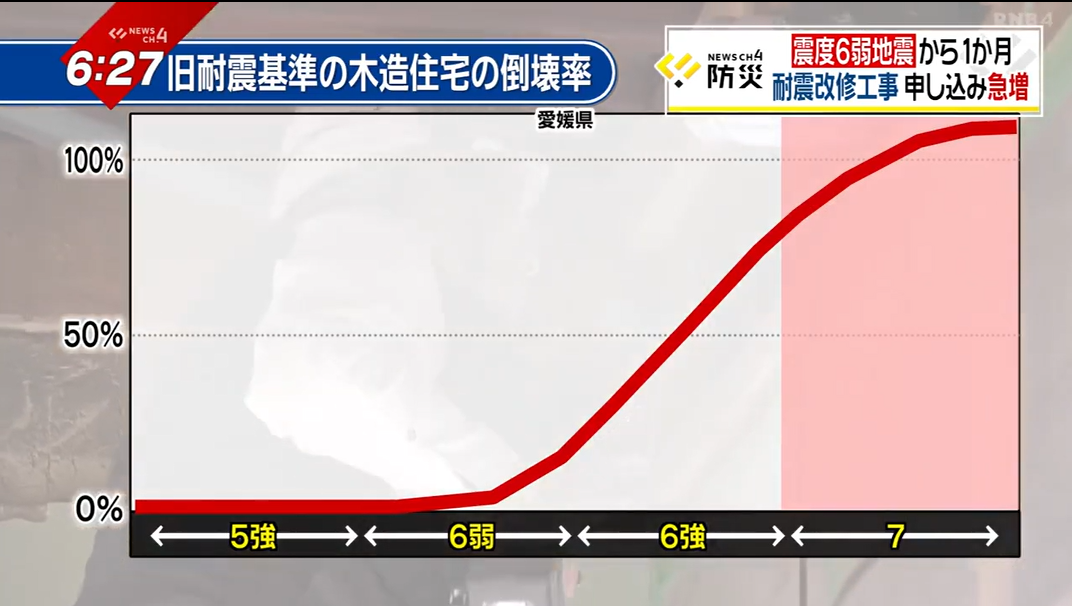

倒壊率のグラフをみても震度6強を超えると急上昇し、南海トラフ地震で想定される震度7では、ほとんどの建物が倒壊することが分かります。

中村さん:

「まずはそういった診断をするだけでも違うと思うので、自分の家はどうかなと思う方は診断してもらうのもひとつ」

加えて、すぐにでも実行に移してほしいというのが…家具類の固定です。

中村さん:

「家具の転倒落下が発生するとケガ、避難経路の阻害火災が発生してしまうそういったものを防ぐため、こういう家具を止めるのは大切」

東京消防庁の調査によると、近年の地震で家具類の転倒などによりケガをした人の割合は30%から50%。

その一方、県内で住宅の家具類を全く固定していない人の割合は50%に上るというデータもあります。

中村さん

「こういったつっぱり棒タイプであれば、ネジとか釘を使わず、屋根とか壁とか家具にも傷をつけないので賃貸の住宅でも取り付けもしやすい」

問い合わせも多いという正しい取り付け方は?

中村さん:

「家具は揺れたら必ず前に倒れますので、この家具の後ろ側につっぱり棒を取り付けるようにしてください。それと、この両端。家具の天板と横の板が交わるところが一番強度があるのでここに取り付けます」

ここで中村さんからワンポイントアドバイス!

中村さん

「揺れが起きたときに天井を突き破る可能性があるので、力を分散させるためにこういった当て板をつけて強度を保つ」

家具の天板と同じ大きさの当て板があると安心感が増すそうです。

つっぱり棒を大体の長さに合わせてネジを止め、最後にアジャスター部分を回してしっかりとつっぱるようにします。緩んでいないかを確認して完了!

定期的に、そして大きな地震の後にも緩みがないか確認することも大切だということです。

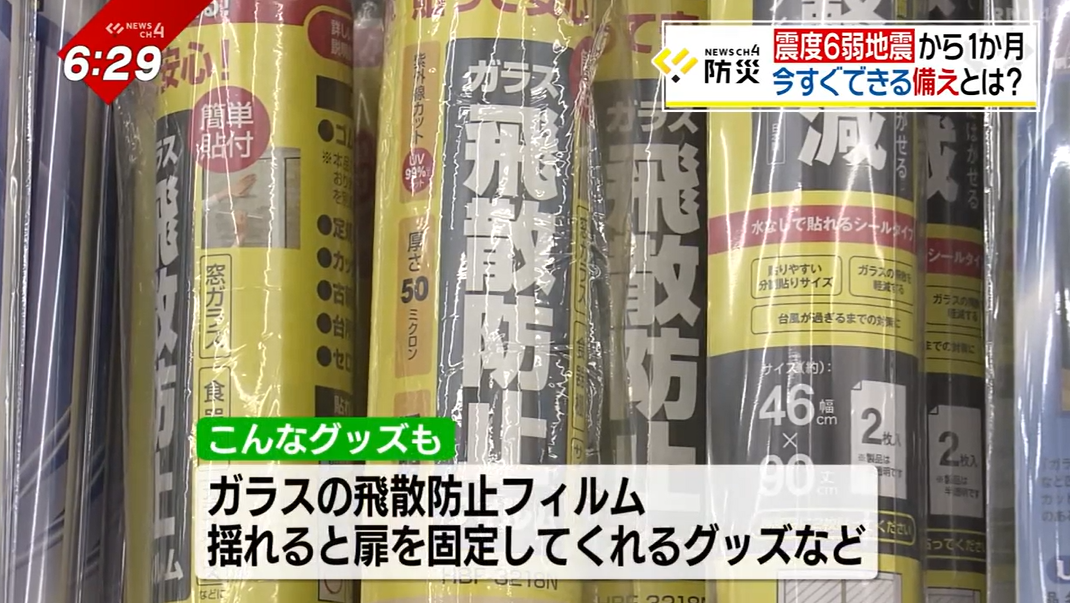

このほかガラスの飛散防止フィルムや揺れると扉を固定してくれるグッズなどをプラスすると、より自宅の安全度が増すとのこと。

中村さん:

「日頃生活する時間が長い部屋、リビングだったり寝室だったりそういったところから優先的に取り付けていくといい。命があって初めて避難できることになるので、家族がいる場所、自分がいる場所の安全を自分自身で守るのはとても大事と思う」

1か月前、震度5強を観測した愛媛県宇和島市の中央公民館です。

宇和島市危機管理課 赤松芳和課長:

「こちらにあるのが災害時の応急用井戸です。災害発生時の生活用水として自由に利用できるように整備したものです」

宇和島市が3年前に設置を始めた災害応急用井戸。

赤松さん:

「停電時でも使えるように手動式のレバーがついていて、このレバーを上げ下げすることによりこのホースから水が出てきます」

子どもや高齢者も簡単に使用できる仕組みとなっています。

赤松さん:

「飲用にはならないけれど、洗い流す水というのが必要であることが能登半島地震もしかり、私たちが経験した平成30年の7月豪雨災害の時もそうでした」

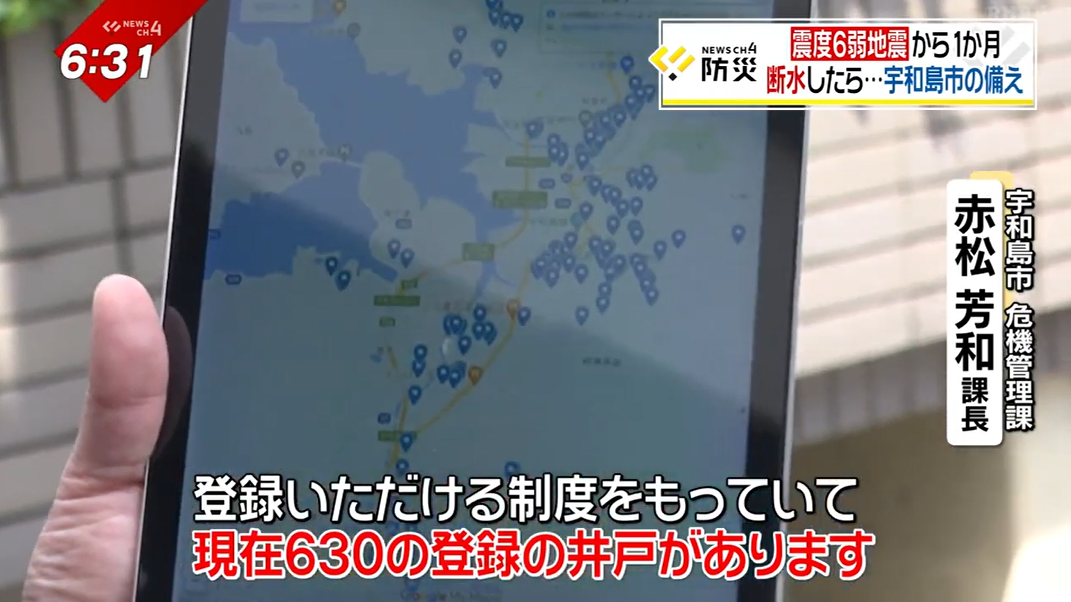

断水時にトイレや洗濯などに使う生活用水を確保するため、宇和島市では学校や道の駅など市内9か所に災害応急用井戸を設置しています。

さらに…

赤松さん:

「みなさんの家庭にある井戸を市で災害時に活用できるように登録する制度ももっていて、現在630の登録の井戸があります」

災害時に無償で井戸水を提供する場所は、市のホームページで確認できます。