CO2削減へ!医療現場にリサイクル工場では…県内企業が取り組む「脱炭素」最前線

命と健康を預かる医療の現場に、ゴミを再生するリサイクル工場。いま、県内の様々な企業が温室効果ガスの排出量ゼロを目指してチャレンジしています。

未来に向けた「脱炭素」の最前線です。

リサイクルするための電力も“太陽光発電”で

松山市に本社を構える総合リサイクル業、金城産業です。

金城産業 金城正信社長:

「小さな玉を高速で噴射してソーラーパネルのガラス面に当てる。それを吸引する。それでガラスとシートの分離をする。シートの中に実はレアメタルが少しある。溶かされる工程で銀とかレアメタルを回収する」

去年6月、グループ企業で太陽光パネルのリサイクルをスタートさせました。

電力の一部は、松山市内の小学校にある太陽光パネルで発電された電気の環境価値、いわゆる「グリーン電力」を使用。

温室効果ガスを出さないクリーンなエネルギーの利用で「脱炭素」を目指しています。

金城産業 金城正信社長:

「リサイクルそのものがエコだが、リサイクルするためのエネルギー、電力もできるだけグリーン電力を活用することが、エコプラスエコという形で、より一層カーボンニュートラルに貢献できる」

地球温暖化の要因のひとつとなっている温室効果ガス。その9割占めるのが二酸化炭素=CO2です。松山市における2020年度のCO2の排出量は419万トン。前年度に比べ、11.7%増加しました。

松山市は2050年までに「温室効果ガスの排出実質ゼロ社会」を目指していて、一般家庭が太陽光発電システムを設置する際の補助(今年度の募集は終了)のほか、脱炭素への取り組みを進める企業への補助制度を設けるなど、サポートを強化しています。

ゴミの量削減へ ひとりひとりの意識向上めざして

企業にとっても「脱炭素」は、待ったなしの課題です。

県内外でスーパーマーケットを展開するフジ・リテイリングです。店舗で出るゴミの量を減らしCO2の排出削減につなげようと、廃棄物計量器の設置を進めています。

ほかにも、古着や小型家電の回収といったリサイクル事業を強化。従業員と消費者に「脱炭素」への意識を高めてもらおうという取り組みを進めています。

フジ・リテイリング お客様サービス室 月原文子室長:

「(脱炭素は)世界の課題ではあるが、もちろん対岸の火事ではない。私たち働く仲間一人一人が日々の小さなことからの活動というのも取り組んでいきたい」

クリニックが支給するユニークな「健康手当」とは

ユニークな方法で脱炭素に取り組む法人も登場しています。

松山市内のこちらの病院…

星の岡心臓血管クリニック 大谷敬之院長(自転車通勤):

「健康管理と脱炭素と両方で”健康手当”を出して。それで脱炭素・健康づくりに協力しましょうと」

スタッフに自転車や徒歩を推奨して手当を支給することで、マイカーを使わないことによるCO2の削減を狙った取り組みを始めたのです。

さらに太陽光パネルや屋上の芝生化、電子カルテの導入による医療情報のペーパーレス化にも力を入れているといいます。

藤井昭医師:

「医療情報はかなり多い。1人の患者に数枚(の紙が)かかったりする。(電子カルテは)かなりの削減」

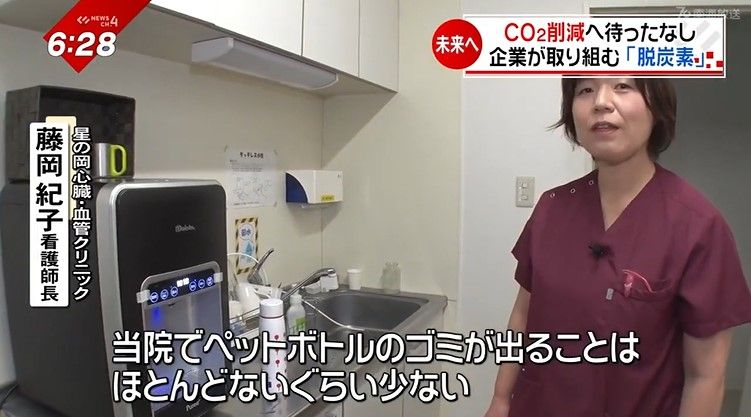

いまではスタッフにも脱炭素への意識が徐々に浸透。

藤岡紀子 看護師長:

「みんなマイボトルを持ってきて出勤するとみんなウォーターサーバーで水とかを入れたり。なので当院でペットボトルのゴミが出ることはほとんどないぐらい少ない状況」

女性スタッフ:

「お箸とかコップとか、使い捨ての物はなるべく使わないように心掛けている」

大谷院長:

「排気ガスを出さないとか、そういう取り組みはすごく大事だなと思っていたし、普段からクリニックを経営していると、いかに断熱対策をするか、節水をしていくかと疑問点が湧き上がってきて。取り組めることだけやっている」

未来を担う子どもたちに向け 20年前から続ける出前授業

去年11月。松山市内の小学校に、金城社長の姿がありました。

金城社長:

「環境問題を解決することのひとつがリサイクル。分別をみなさんがしてくれたら、ゴミが役に立つもの、価値のあるものに変わって資源になる。リサイクルできないかなということを考えながら生活してほしい」

およそ20年前から取り組んでいる、出前授業。

この日のテーマは「環境問題を知りリサイクルを行おう」です。

男子児童:

「ゴミは、リサイクルしていいものになれるというところが心に残った」

女子児童:

「分別をちゃんとして、ひとつでも環境に助かることをしていきたい」

未来を担う若い世代に向け、出前授業が続きます。

金城社長:

「子どもたちに少しでも気づいてもらいたい。今の地球環境の状況であるとか。それから、まだまだ遅くはないと。子どもが変化する、気づくことが、大人を変える、社会を変えるということにつながっていく」