【物議】退職金控除“優遇”が雇用の流動化を妨げる?政府の懸念に疑問の声「完全に騙されています、『この控除がなくなったから転職しよう』となりますか?」税理士監修の試算で見えた驚きの“増税額”とは―

政府は今、退職金に対する課税の見直しについて議論を進めています。江戸時代、奉公人に同じ屋号で商いを営む権利を贈る『のれん分け』から始まったともいわれる退職金制度。昭和の高度経済成長期には終身雇用とセットになり、サラリーマンを支えてきました。そんな退職金が、一体なぜ時代に合わなくなったのか?政府の思惑は?弁護士・嵩原安三郎氏の解説です。

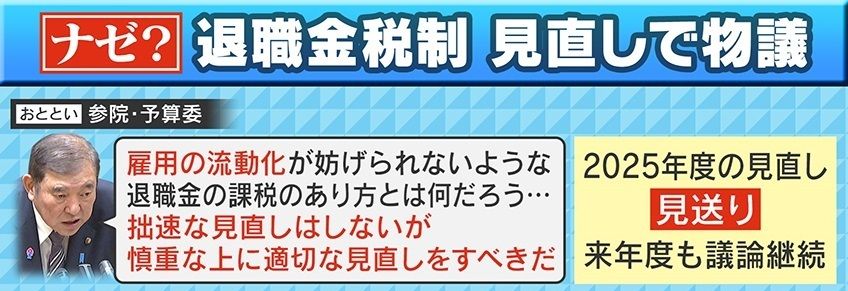

■『退職金』税制見直しへ?石破首相の発言に波紋

2025年3月5日、参院・予算委員会で石破首相は、「雇用の流動化が妨げられないような退職金の課税のあり方とは何だろう…拙速な見直しはしないが、慎重な上に適切な見直しをすべきだ」と発言しました。2025年度の見直しは見送られたものの、来年度も議論は継続するということです。

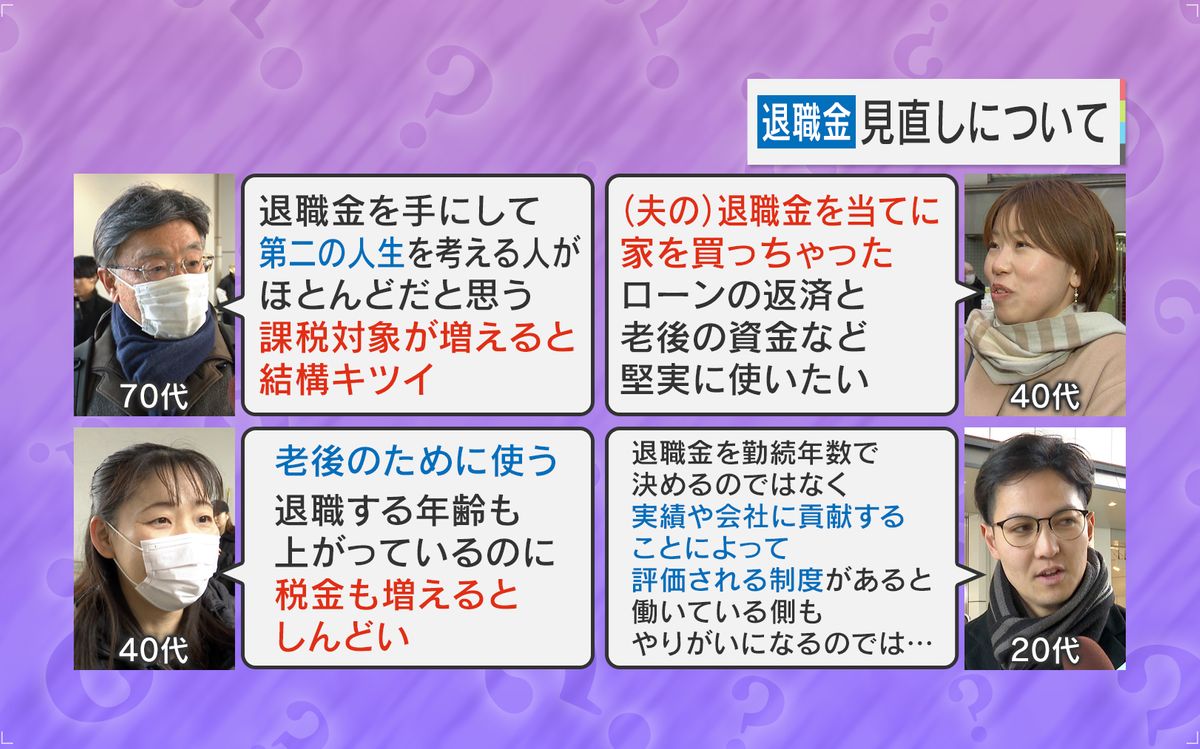

退職金税制の見直しについて、街の人からは「退職金を手にして、第二の人生を考える人がほとんどだと思う。課税対象が増えると結構キツイ」「夫の退職金を当てに、家を買っちゃった。ローンの返済と老後の資金など、堅実に使いたい」といった声が聞かれました。一方、「退職金を勤続年数で決めるのではなく、実績や会社に貢献することによって評価される制度があると、働いている側もやりがいになるのでは…」といった意見もありました。

■結局また増税?現行と仮定で試算すると、納税額に約39万円の差

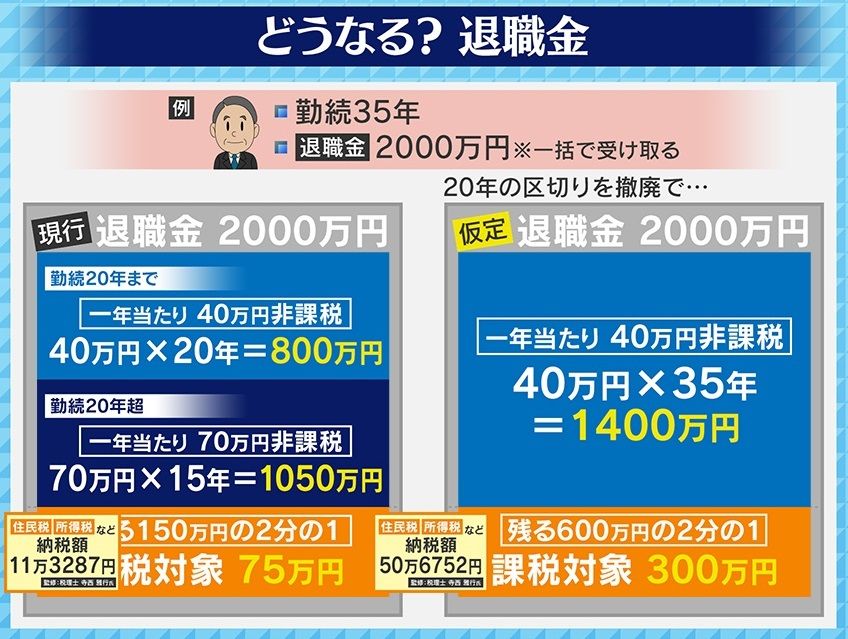

現在、日本の退職金制度は、長く勤めれば勤めるほど“お得”な制度になっています。退職金の控除額は、勤続20年以下の場合は1年につき40万円で、勤続年数20年なら800万円。一方、勤続20年を超えると1年につき70万円となり、勤続年数20年分の800万円に加え、20年超~の勤続年数×70万円が控除されます。

具体的にどのぐらい変わるのか、税理士・寺西雅行氏監修の下、『勤続35年・退職金2000万円(一括受け取り)』で試算しました。

現行では、最初の20年までは800万円(40万円×20年)、その後の15年分は1050万円(70万円×15年)が控除され、残りは150万円(2000万円-800万円-1050万円)に。今の制度では、残った額の2分の1が課税対象となるため、75万円から住民税・所得税などが引かれ、納税額は11万3287円です。

一方、“20年の区切り”が撤廃されたと仮定した場合、1400万円(40万円×35年)が控除され、残りは600万円(2000万円-1400万円)に。課税対象は300万円となり、納税額は50万6752円です。