<なぜ?>液体から丈夫なモノが作れる…”漆”の新たな可能性 建築物に椅子に自転車まで(宮城大学の研究)

宮城・多賀城市にある東北歴史博物館。

青木アナウンサー・リポート

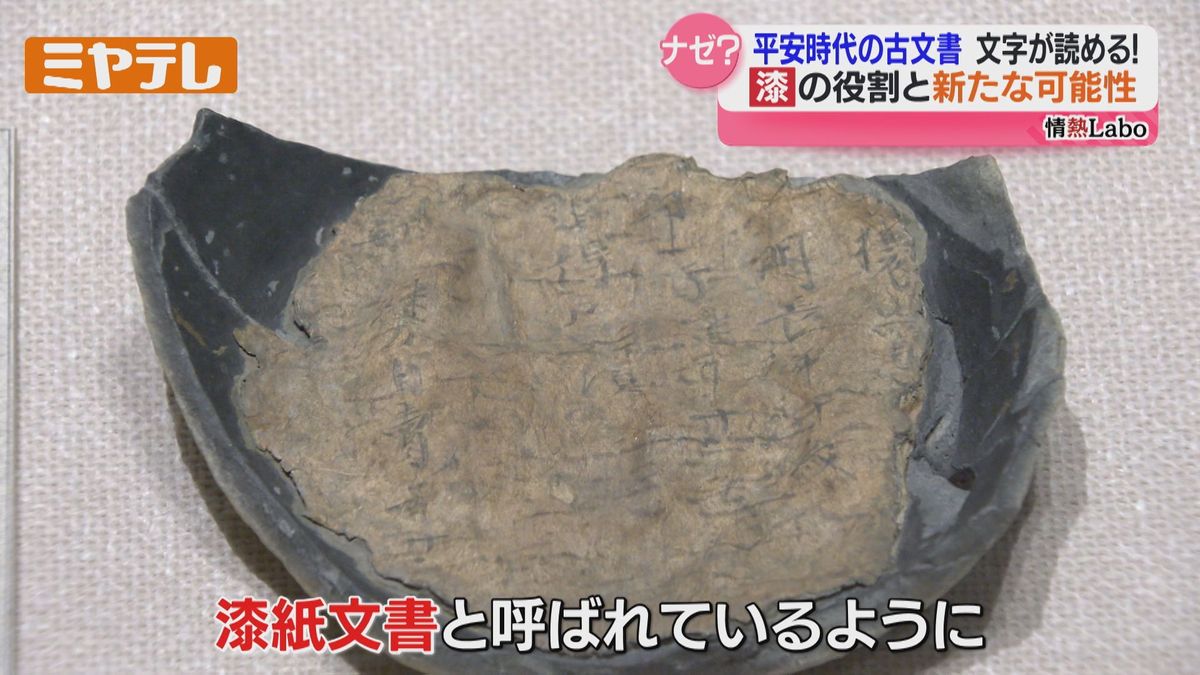

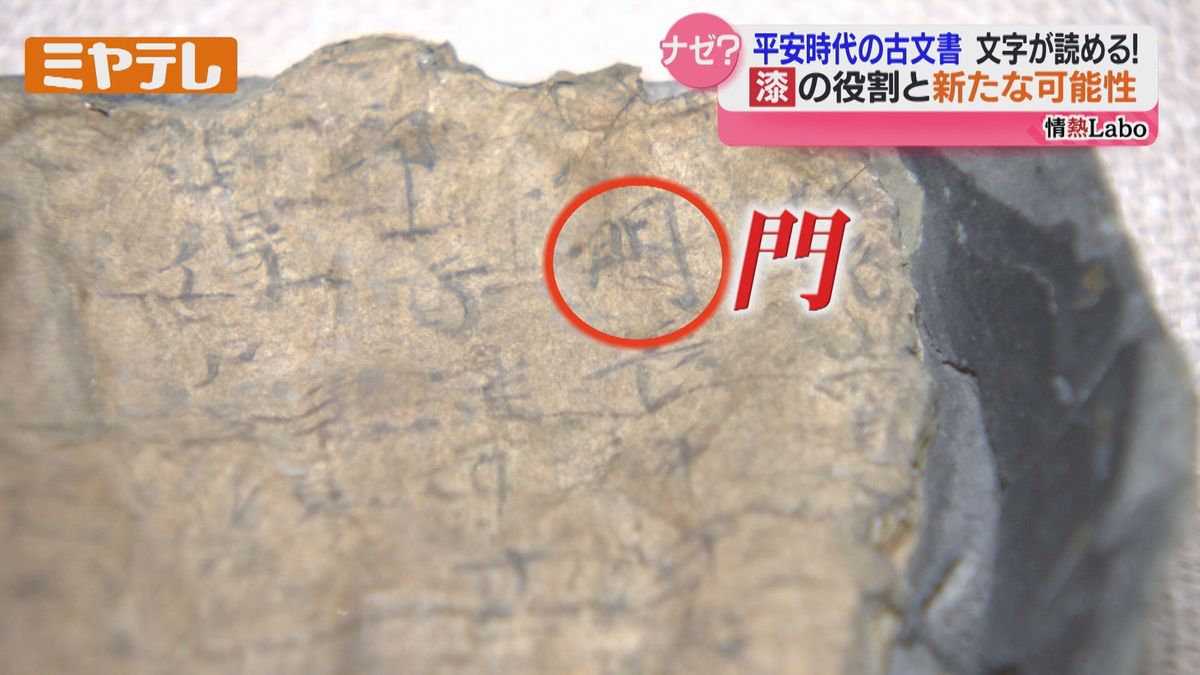

「こちらの古文書1000年以上も前のものなんだそうですが、文字が見える状態で残っているんです」

これは、石ではなく紙なんです。

多賀城が“東北の政治文化の中心地”として栄えた平安時代の古文書なんだそうです。

東北歴史博物館・鈴木啓司研究員

「当時の人の名前・年齢が書かれている“戸籍台帳”に当たるもの。通常、紙が発掘調査で見つかることはないんですけれど、漆紙文書と呼ばれているように漆が表面に付いていることにより保存されている」

この紙を漆が入った桶に被せていたことで、蒸発した漆の成分が紙に付着。

それが要因の1つとなり、暖かく湿気の多い日本でも今の時代まで文字が読める状態で残っていたということなんです。

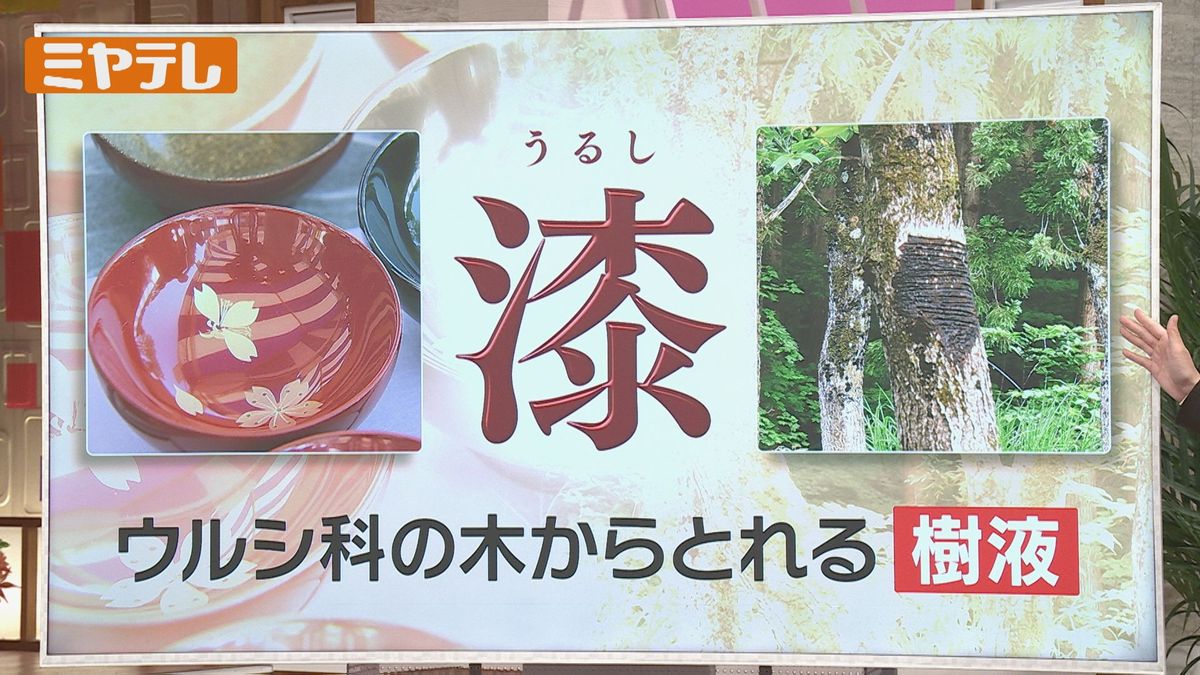

日本の生活や文化の中で、古くから親しまれてきた「漆」。

この漆の新たな可能性に迫ります。

「漆」を漢字で書くと、さんずいが付いています。

つまり、”液体”を示しているんです。

「漆」はウルシ科の木から取れる樹液を指すんですが、今回は漆を塗るのではなく、漆で”作る”ことに挑戦する研究です。

宮城大学 大和キャンパス。

漆を使ったモノづくりを研究している土岐謙次教授です。

青木アナ)こちらは何でしょうか?

土岐教授)見ての通り椅子です。布と漆だけで、できています

青木アナ)漆と聞くと塗るものなのかと思うんですが、違うんですか?

土岐教授)漆で赤く塗ってはありますが、中身が木でできているとか鉄でできているとかプラスチックでできているとかそういうことではなく、中身は布を漆で固めて椅子になっている」

青木アナ)しっかり支えてくれます。耐久性はどうなんですか?

土岐教授)120キロの男性が座っても問題なかった

椅子やテーブルさらには自転車のフレームまで、漆を使って作っているんです。

漆はウルシ科の木からとれる”樹液”のこと。

なぜ液体から丈夫なものが作れるのか。その製作過程を見せてもらいました。

土岐教授

「お米を炊いた白米を蒸してすりつぶして、ノリのようなものを作って漆を加えて作ったノリ漆という接着剤」

これを、麻の布に塗り型に沿わせていきます。

同じように布を4枚重ねて完成したものがー。

土岐教授

「できあがると、こういうものができて非常にカッチカッチの頑丈なものができる」

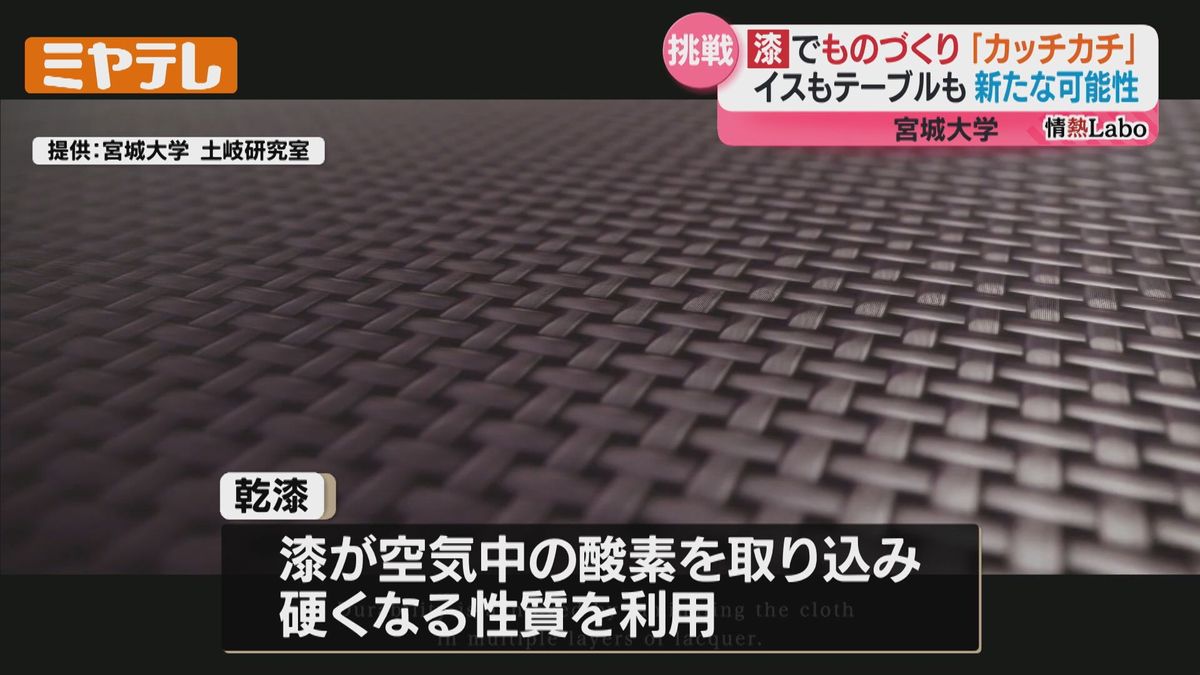

”乾漆”と呼ばれるこの技術。

漆を布に染み込ませると、漆が空気中の酸素を取り込んで硬くなる性質を利用しています。

自由なカタチを作ることができ、軽くて丈夫。

さらには、生産の過程で二酸化炭素を排出しないのが特徴です。

この技術を応用した椅子は、一定のチカラで丸3日 5万回押されても変形しない強度と耐久性を兼ね備えていることが、実証されました。

土岐教授

「強度を達成するための(布の)枚数とか布の種類とかいっぱい実験して、データがある」

昭和44年 京都で生まれた土岐教授は、小さい頃からものづくりが大好きな少年でした。

そして、芸術大学に進学。

そこで、「漆」と運命の出会いを果たします。

土岐教授

「先輩の作品展があって、そこで初めて乾漆漆の作品を見て、めちゃくちゃかっこよくてすごいと思った」

”塗る”のではなく、”作る”という漆の新たな可能性。

土岐教授は去年、せんだいメディアテークを設計した伊東豊雄さんらと共同で世界初となる”乾漆”の建築物を制作しました。

土岐教授

「今回の建築のテーマが、循環型の社会を考えよう。建築はその要望にどうやって答えられるのか、建築で答えを出そうというプロジェクトだった。そこで白羽の矢が立ったのが漆」

主な原材料は”樹液”と”布”。

そして、最低でも2年間はメンテナンス不要というこの建物は、土にかえる自然素材に社会が目を向けるきっかけになればと建築されました。

奈良時代を中心に彫刻して作る像の製作にも使われてきたという”乾漆”の技術。

合理化が進み、様々な建築資材が開発され、「漆」を扱う担い手が減っていくなかで、新たな可能性を示し続けることで「漆」の伝統を途絶えさせない。

土岐教授の想いです。

土岐教授

「漆でどんなことができるか、可能性のショーケースを増やしておかないと、未来の人たちがこれを見てこれもできる こんなこともできると(思える)色んな可能性の選択肢を増やしておく必要があると思う。基本的に、日本で育った文化 日本人が一番知っているこれを我々が取り組まない理由はない」