【解説】下請法違反で日産に勧告 中小企業“賃上げ“の契機となるか?

企業の賃上げの動きにも関わってくる大企業の不祥事で新たな動きがありました。日産自動車が、下請け企業に支払う代金を不当に減らしていた問題で、公正取引委員会は日産に再発防止などを勧告しました。不当な減額は総額で30億円以上にのぼり、同様の違反の事案としては過去最大の金額になるといいます。違法な取引が行われていた背景や、その問題点について、経済部・経産省担当の戸田舜介記者が解説します。

藤井貴彦キャスター

「日産で発覚したこの問題ですが、なぜこうした違法な取引が行われていたんでしょうか」

経済部 経産省担当 戸田舜介記者

「公正取引委員会の勧告の中では、この取引が日産の中で2021年から2年以上行われていたことが明らかになりました。つまり、この2年以上の間、違法な取引であることを現場も気づけず、慣行になっていた可能性もあります。

ある日産関係者は『今回の取引は、下請け業者との間でも合意の上でのものだったため、指摘を受けるまで、社内で問題だと認識できていた人もほとんどいなかっただろう』と話しています。

公正取引委員会の中からも『日産は、あれだけ大きな企業の割に脇が甘すぎる』『われわれから指摘される前に対応してほしかった』など、日産の法令順守への姿勢の甘さを指摘する声もあがっています」

藤井キャスター

「こうした問題が日産という大企業、そして自動車メーカーで起きた背景は何でしょう?」

戸田記者

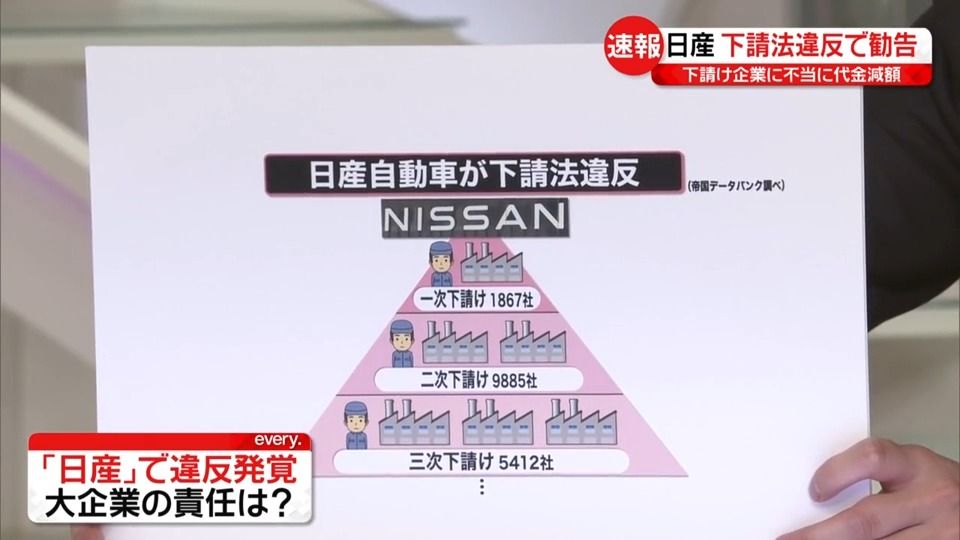

「自動車業界は、メーカーと下請け業者の間のピラミッド構造が特に根強く、下請けがメーカーにモノを言いづらいという環境にあります。メーカーもこれを強く認識し、より丁寧で慎重な対応をする必要があります。

こうしたことから、自動車政策に取り組む経産省の幹部も『あってはならない話で、日産は言い訳のしようもない』と、今回の問題を批判しています。日産には今後、グローバル企業として、詳しい検証と説明が求められていきます。

中小企業を代表する日本商工会議所の小林会頭も、次のように発言しています」