【解説】日銀の金融政策修正 長期金利さっそく“上昇” これから「固定金利」住宅ローン借りる人に影響?

日銀が金融政策の修正を行ったことを、市場は“事実上の利上げ”と受け止めています。21日以降、私たちの生活に関わる物価には、どのような影響があるのでしょうか。

●サプライズで食品は

●円高で旅行はお得に

●住宅ローンはアップ?

以上のポイントを中心に詳しく解説します。

20日、市場関係者に大変な衝撃が走り、「サプライズ」となりました。日銀が、これまでの大規模な金融緩和策を「修正する」と発表したのです。

日銀の発表があった20日午後、円相場は一気に5円ほど動き、1ドル=132円台まで上昇する急激な円高となりました。そして、21日も132円近辺で推移しています。

市場では“事実上の利上げ”だと受け止められましたが、日銀の黒田総裁は「利上げではない」と強調しました。矛盾しているようにも思えますが、今回の修正は日銀の大きな「方針転換」であるということは間違いありません。

これまで、日銀は日本の景気を回復させようと、金利を低く抑えてきました。金利が低いと、例えば、私たち個人は住宅ローンが借りやすくなるので、家やマンションを買おうという気持ちが高まります。

企業にとっては、資金を低い金利で借りやすくなるので、新しい機械を買ったり、新たなビジネスにチャレンジしたりしやすくなるわけです。つまり、経済活動が活発になるとされているのです。

住宅ローンの目安とされる長期金利は、0.25%のあたりでずっと低く推移しています。これは日銀が、長期金利の変動幅をプラスマイナス0.25%程度に抑えてきたからです。

ところが20日、日銀は突然、これまでの方針を転換し「プラスマイナス0.5%程度まで広げる」と発表しました。市場はこれを“事実上の利上げ”だと受け止めて、実際に長期金利は21日、0.475%まで上がりました。

なぜ、方針転換を行ったのでしょうか。

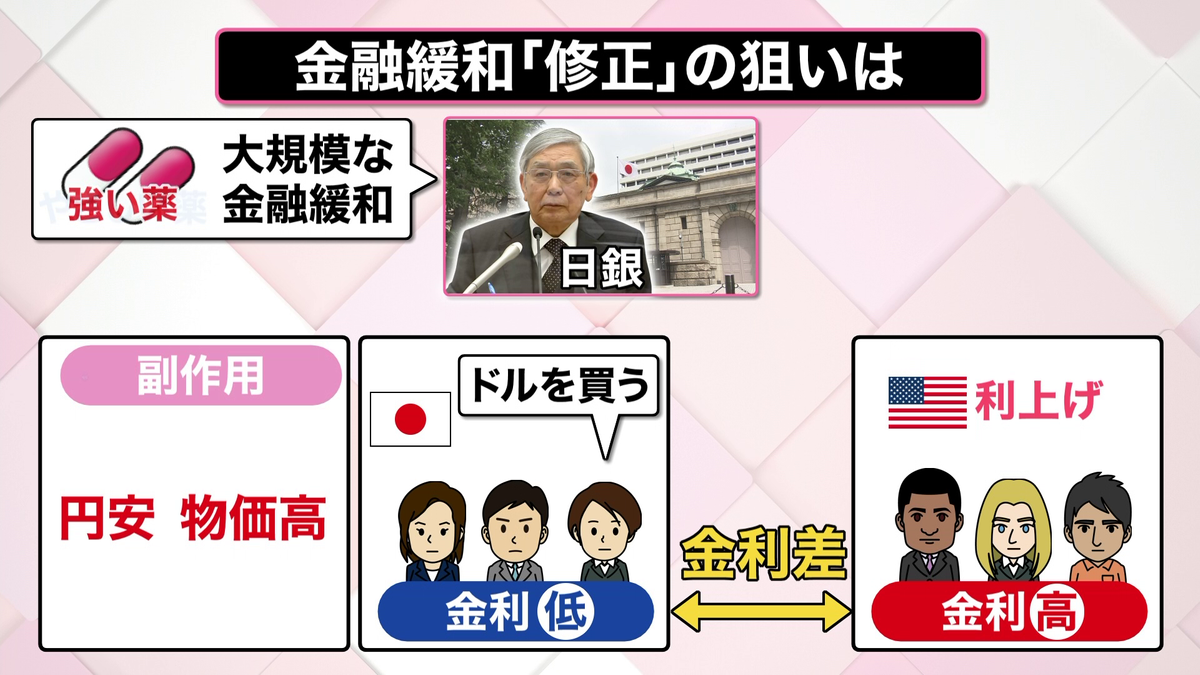

これまで、金利を低く抑えてきた日銀の「大規模な金融緩和策」は、例えるなら“強い薬”で日本経済に活力を与えようとするもので、かなり無理をして続けてきた部分もあります。

ただ、それによって「円安」と「物価高」という“副作用”も起きてきました。

今年、アメリカでは、異例のペースで「利上げ」が行われた一方、日本は「低金利」に抑えられたままだったので、金利の高いドルの方が利子などがついて「お得だ」と思った人たちが円を売ってドルを買いました。そのために1ドル=150円台の“歴史的な円安”が進みました。さらに、この円安も要因の1つとなり「物価高」が加速しました。

そこで今回、日銀はこの2つの副作用の軽減も狙って、いわば“やさしい薬”に変えることにしたわけです。

気になる生活への影響について、日本総研の下田裕介主任研究員に聞きました。

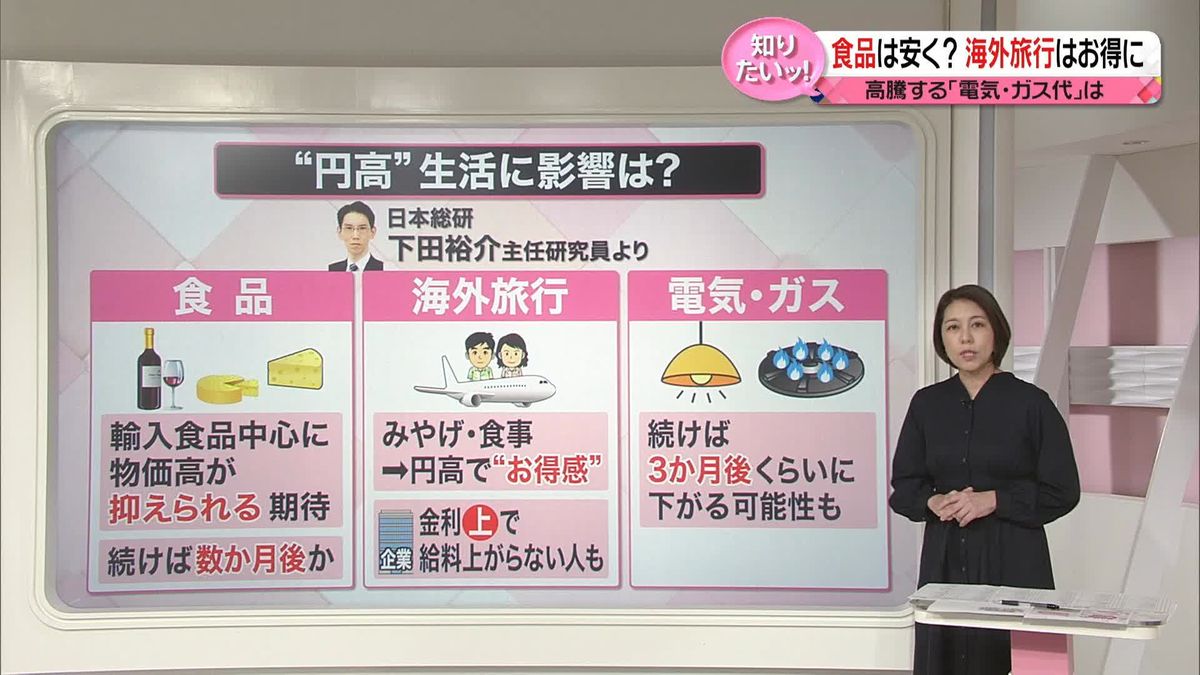

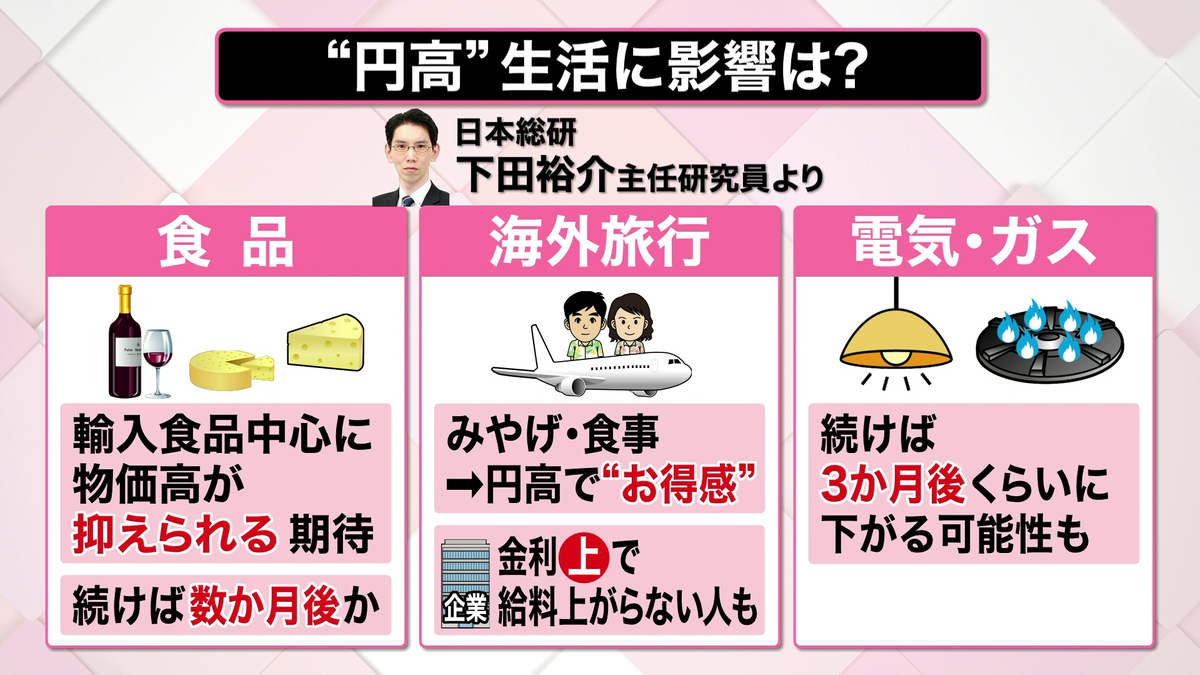

「食品」について、下田主任研究員によると、ワイン、チーズなど輸入食品を中心に物価高が抑えられる方向が期待できるということです。円相場がこのままの水準で続けば、数か月後に効果が出てくる可能性があるということです。

そして「円高」の影響が出やすいのが、「海外旅行」です。これからの年末年始に海外に行く人は当然、おみやげを買ったり、食事をしたりする時に“お得感”があるということになります。

ただ、下田主任研究員は、金利が上がれば企業が設備や人材への投資を控えがちになるとも指摘しています。もし、企業業績が上がらない、給料が上がらないという状況になれば、海外旅行どころではなくなるという人もいるかもしれないということです。

電気代やガス料金もこのままの円相場が続けば、輸入食品と同様に3か月後くらいに下がってくる可能性があるといいます。

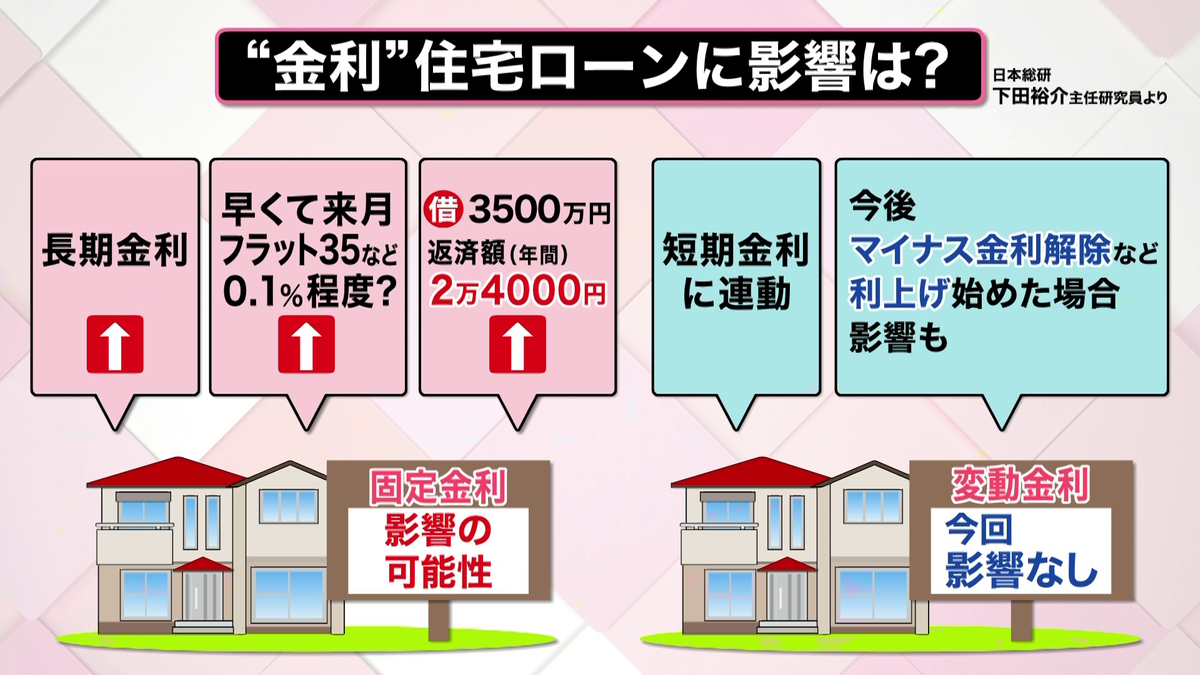

気になっている人も多い「住宅ローン」に関しては、「固定金利」なのか「変動金利」なのかにより変わってきます。

固定金利には、影響してくる可能性があるといいます。下田主任研究員によると、長期金利が上がっているため、早ければ来月くらいから、全期間固定金利の「フラット35」などで「0.1%」程度、金利が上がるかもしれないという見方があるそうです。例えば、3500万円を借りているとすると、年間の返済額が2万4000円程度上がるという水準です。固定金利が上がるとすれば、影響を受けるのは“これから固定金利で住宅ローンを借りる人”になります。

一方、日本で住宅ローンを借りる人の約7割が利用する「変動金利」については、「今回は影響なし」ということです。変動金利は今回、高くなった長期金利ではなく、「短期金利」に連動しているからです。ただし、下田主任研究員は「今後、日銀が短期金利の『マイナス金利解除』など“利上げ”を始めた場合は、変動金利にも影響してくる可能性はあるかもしれない」と指摘しており、注視は必要です。

◇

今回の“事実上の利上げ”ですが、金利が上がれば、これまでのような物価高は落ち着く可能性がある一方で、やりすぎれば経済が冷え込み、賃上げなどに影響が出る可能性もあります。日銀は今後も、難しいかじ取りを迫られています。

(2022年12月21日午後4時半ごろ放送 news every. 「知りたいッ!」より)