高温多湿“食中毒”のシーズン お弁当作りでの対策は?

湿度や気温が高いこの時期に増える傾向にある“食中毒”。昼食時に弁当を販売する飲食店ではどのような食中毒予防を行っているのか。また、家庭でお弁当を作る時には何に気をつければいいのか。対策を取材しました。

◇

スーパーなどに卸すお弁当を作る工場。立ちっぱなしで、集中力が求められる作業に疲れを感じてくるお昼ごろ、ようやく迎えたのはランチタイムです。みなさんのお弁当を拝見しました。

アグリフーズ従業員

「うちの奥さんが朝いつも作ってくれています」

奥さま手作り、たまご焼きや煮物のお弁当に…

従業員

「エビフライとから揚げとピーマン残っていたのでピーマンの天ぷら」

おかずが揚げ物ずくめの人もいます。

しかし、お弁当作りでは気になることもありました。

従業員

「食中毒が怖いので、(会社の)冷蔵庫に保管して傷まないように」

高温多湿のジメジメした時期に増える傾向にある「食中毒」です。

LRQAサステナビリティ取締役・食品事業部長 立命館大学客員研究員 今城敏さん

「梅雨を過ぎるころ、ちょうど気温が上がるころから食中毒のシーズン。約3か月くらいは年間を通しても(リスクが)高い時期になります」

中でも原因となっているのが、食中毒を引き起こす細菌、「カンピロバクター」です。主に鶏肉などに付着している菌で、加熱が不十分な場合、感染する恐れがあり、激しい腹痛や下痢などの症状を引き起こします。

カンピロバクターによる食中毒は、5月以降、少なくとも13の県で確認されていて、愛媛では、5件で52人が感染しました。いずれも鶏肉を提供する焼き鳥店やラーメン店で発生したということです。

食中毒のリスクは家庭で作るお弁当にも潜んでいます。

アグリフーズ従業員

「汁系とかを控えめにしていて、野菜とかも生野菜は入れないようにしています」

気温が上がる日は保冷剤を使うなどして、食中毒の対策をしていました。

またお昼時、弁当を販売する飲食店では…

世界一のカキフライと肴 わぶ 上村夏美店長

「なるべく冷やした店内で管理しています」

通常、店先に並べるという弁当ですが、気温が上がるこの時期はクーラーの効いた店内に保管します。注文を受けるたびにスタッフは弁当を取りに、行ったり来たりしていました。

世界一のカキフライと肴 わぶ 上村夏美店長

「傷みによる食中毒が一番怖いので、安全面が飲食なので最優先」

家庭でも起きる可能性があるという食中毒。専門家は、家で注意すべき点を指摘しました。

LRQAサステナビリティ取締役・食品事業部長 立命館大学客員研究員 今城敏さん

「肉の場合だとドリップといって肉の汁が出てしまう。飛び散ったりしてどんどん(菌が)広がってしまう」

まず対策したいのが、肉のパッケージです。カンピロバクターが含まれる肉のドリップが、パッケージの底から漏れ出している恐れがあるのです。こまめな冷蔵庫の消毒が大切だといいます。

また、肉を切った「まな板」を洗わずに、野菜などの食材を切ることも菌を広げる危険な行為です。

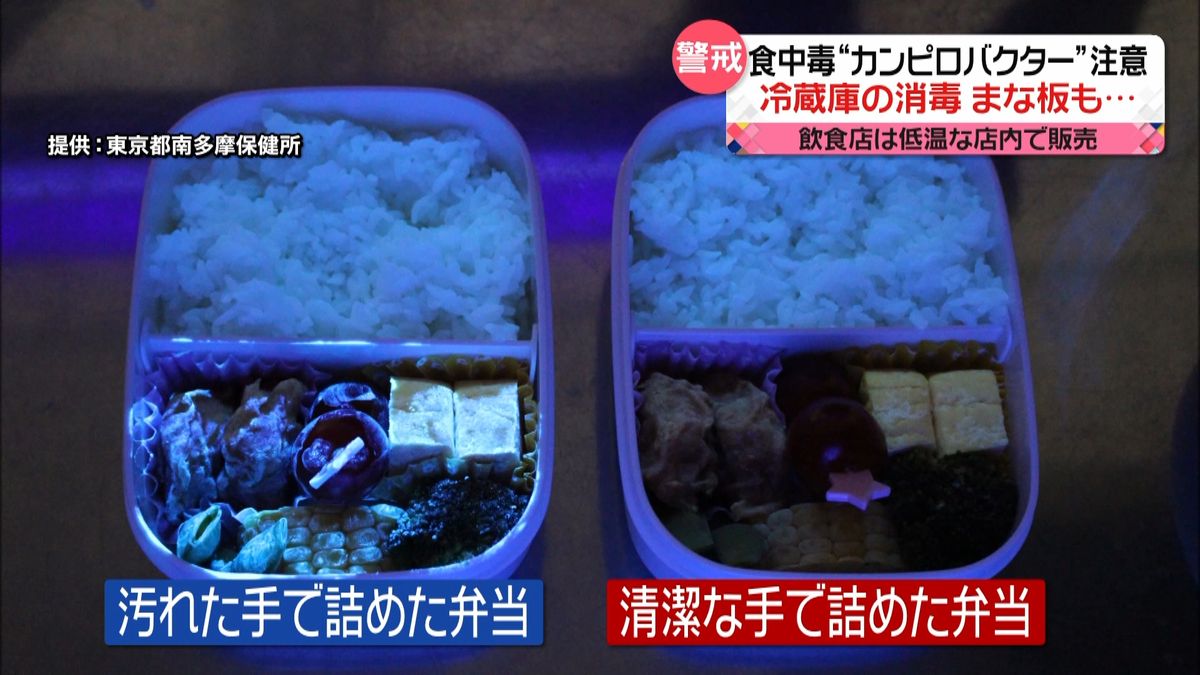

夕食の残り物を入れることも多い弁当は、ご飯やおかずを十分に冷ましてから、手袋や箸を使って詰めること。

さらに…

LRQAサステナビリティ取締役・食品事業部長 立命館大学客員研究員 今城敏さん

「ミニトマトのヘタの部分、こういったところが菌のすみかになっている場合があるので」

菌は思わぬ部分に付着していることがあるため、注意が必要だということです。