【皇室コラム】 「その時そこにエピソードが」 第24回 <両陛下が訪ねたインドネシアの〝いちばん長い日〟>

天皇皇后両陛下が6月に訪問されたインドネシアで、不思議に感じたことがありました。独立宣言の日付の年が、日本の「皇紀2605年」を略した「05」だったことです。独立を宣言したのは1945(昭和20)年8月17日、軍政を敷いていた日本の終戦の2日後です。その前日に「建国の父」とされるスカルノらが誘拐され、救出を待って徹夜で宣言が練られる緊迫のドラマがありました。インドネシアの〝いちばん長い日〟。多くの日本人も交錯した革命前夜とそれからをたどります。(敬称略)(日本テレビ客員解説員 井上茂男)

■独立宣言の日付に残る日本の「皇紀」

首都・ジャカルタ。ろうそくを思わせる白い塔が「独立広場」の中央にそびえています。高さ約135メートル。独立記念塔「モナス」です。6月中旬、天皇皇后両陛下の取材の折に訪ねると、学年末を迎えて学生や小学生のグループや家族連れでにぎやかでした。

展示室の壁に鳥の国章「ガルーダ」が掲げられていました。両翼の羽はそれぞれ17枚、尾の羽は8枚、尾の付け根の短い羽は19枚、首の付け根の短い羽は45枚。羽の枚数が独立を宣言した「1945年8月17日」を示しています。

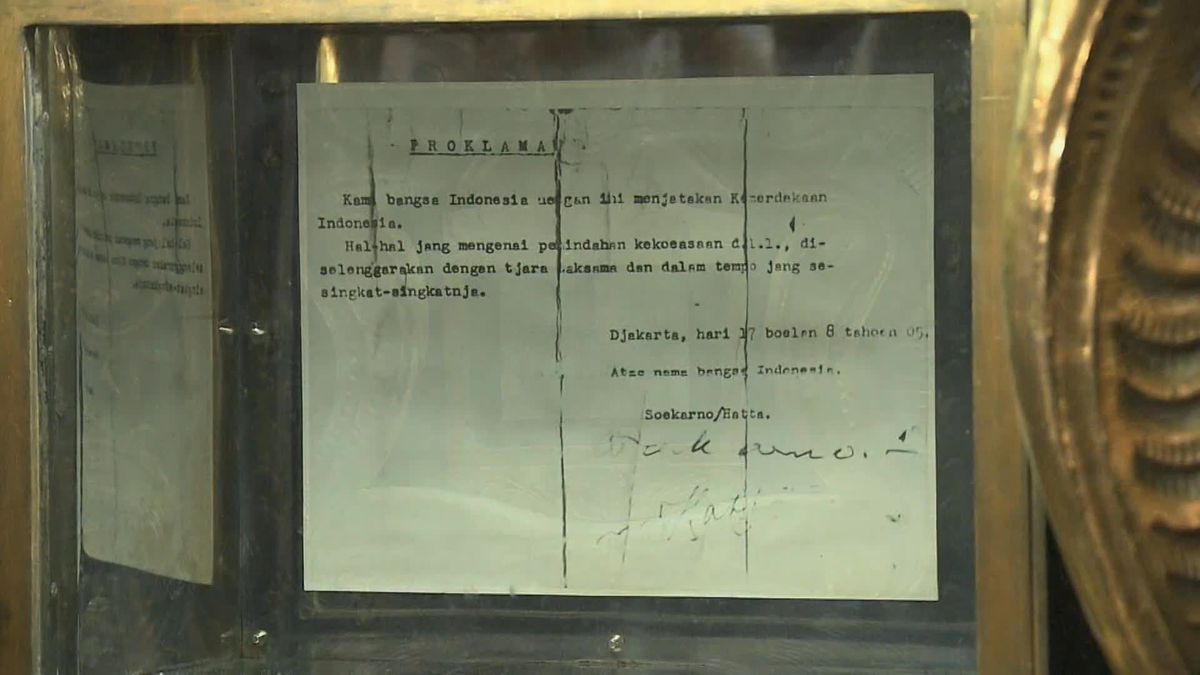

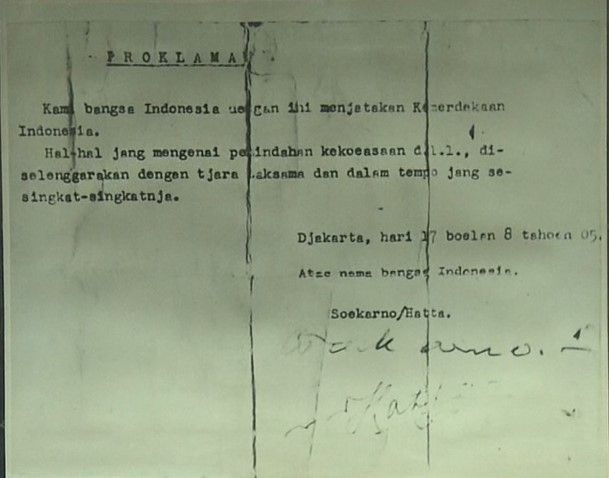

音楽が流れ、ガルーダの先にある重厚な扉がゆっくりと開きます。伝説の聖獣バロンが姿を見せ、その口が開いて「独立宣言文」が現れました。「ここにインドネシアの独立を宣言する」。男性の力強い声が聞こえてきました。

宣言文には正副大統領となるスカルノとモハマッド・ハッタの署名が並んでいます。ジャカルタの玄関「スカルノ・ハッタ国際空港」に名が冠された2人です。力強い声は「建国の父」と呼ばれるスカルノの肉声でした。

署名の上部にある日付に目が止まりました。「17、8、05」。「05」の意味を調べると、それは神武天皇が即位した年から数える日本の「皇紀2605年」の略でした。ガルーダは「1945」なのに、独立宣言はなぜ「05」なのか、理由を知りたいと思いました。

■「文化部隊」が民族の旗と歌であおった〝独立心〟

戦前のインドネシアは「オランダ領東インド(蘭印)」と呼ばれていました。オランダは1602年、東インド会社を設立して植民地経営を始め、その後、国家が直接統治下に置いてきました。

「大東亜共栄圏」を掲げて日本軍がジャワ島に侵攻したのは1942(昭和17)年3月1日です。欧米の経済封鎖をはね返し、石油やゴムなどの戦略物資の獲得が目的でした。オランダなどの連合軍は9日には降伏し、陸海軍が分担して軍政を敷きました。

「白い人々に何百年も支配されるが、やがて北の方から黄色い人たちが攻めてきて追い出してくれる……」。インドネシアには「ジョヨボヨの予言」という言い伝えがありました。

日本軍の侵攻は「予言」と重なり、熱狂的に迎えられました。日本軍が利用したのが、オランダの統治下で使用を禁じられていた民族運動の紅白旗「メラ・プティ」と、民族歌「インドネシア・ラヤ(偉大なるインドネシア)」でした。

大衆宣伝は〝文化部隊〟と呼ばれた陸軍の宣伝班が担いました。ドイツに倣った〝民心獲得戦〟の新しい部隊です。作家、詩人、画家、哲学者、音楽家、映画監督……。「徴用令状」で多くの文化人が集められました。その中に評論家の大宅壮一がいました。

大宅が入隊して最初に命令されたのが、独立心を吹き込んで民心をオランダから引き離す宣伝案でした。現地で暮らした班員の提案で民族歌に着目し、インドネシアの留学生が口ずさむ歌を作曲家の山田耕筰が譜面に取り、山田の編曲、指揮でレコードが作られました。開戦と同時にラジオで東京から現地へ放送され、侵攻後は各地で歌う機会が設けられました。

ところが、あまりに独立心をあおって大本営からすぐ禁止され、失望が広がります。大宅は著書『黄色い革命』(文藝春秋新社)に「〝大東亜共栄圏〟の理想は、日本人自身の方でぶちこわしたのである」と怒りをぶつけ、命令した宣伝班長(中佐)の町田敬二も著書『戦う文化部隊』(原書房)に「嬉しそうに軍のお先棒をかついで躍っていた宣伝班そのものが、統帥部に騙されていたとも言える成り行きだった」と〝恨み節〟をつづっています。

■スカルノら民族運動の活動家を取り込んだ軍政

ジャワ島の軍政は陸軍「軍政監部」の受け持ちでした。最初に直面した問題が、民族運動の指導者で、長く流罪となっていたスカルノとハッタの処遇です。東京に「火遊び」という懸念がある中、積極的に取り込む方針が採られ、2人も独立のために協力します。

1943(昭和18)年10月、軍政当局は諮問機関として「中央参議院」を置き、スカルノが議長に就きました。翌11月、スカルノ、ハッタら3人が東京に招かれます。ビルマやフィリピンが独立を果たす中、残された不満を解消するためでした。昭和天皇は握手で迎え、東条英機首相は4度会見し、勲章が3人に贈られました。

軍政下、公用語は日本語、年の数え方は「皇紀」とされ、「日の丸」掲揚が求められました。青年団や婦人会、隣組が作られ、組織化が進められます。コーヒーなどの輸出が途絶えて経済は停滞し、コメなどの強制買い上げによる食糧不足が人々を苦しめました。イスラム教徒にとって神聖な頭をすぐたたく日本兵は恨まれ、ハッタが改めるよう求めるほどでした。

とりわけ悪評高かったのが、男たちを重労働に駆り出した「ロームシャ(労務者)」の徴発です。400万人とも言われます。映画「戦場にかける橋」で知られる「泰緬(たいめん)鉄道」(タイ~ビルマ)の建設工事にも送られ、劣悪な環境に多くの人が亡くなりました。

それでも歓迎されたのが「郷土防衛義勇軍(ペタ)」の創設でした。オランダ時代は軍事訓練さえ禁止され、祖国を守る義勇兵に青年たちが集まりました。終戦時には日本軍の倍の約3万8000人にも上り、独立に向けて大きな政治勢力になっていきました。

1944(昭和19)年9月、小磯国昭首相は「独立容認」に大きく舵を切ります。「絶対国防圏」としたサイパン島が陥落、マリアナ沖海戦で惨敗し、民心掌握の重要性が増したからでした。民族運動の歌と旗が許され、「独立準備調査会」が置かれました。

■ナイフを手にクーデターを迫った青年グループ

1945(昭和20)年8月――。緊迫の日々は、『スカルノ自伝』(黒田春海訳、角川文庫)や『ハッタ回想録』(大谷正彦訳、めこん)など関係者たちの手記を総合して追います。

7日。軍政当局は「独立準備委員会」の設置を発表します。1か月後の独立を予定し、正副委員長にスカルノとハッタを内定します。

9日。2人は南方軍司令官(元帥)の寺内寿一に呼ばれて「フランス領インドシナ(仏印)」へ向かいます。11日、サイゴン(現ホーチミン)に近いダラットで司令官から「速やかに独立準備を」と命令され、14日、ジャカルタに戻りました。御前会議でポツダム宣言の受諾が決まったのは10日です。終戦が〝秒読み〟となる中で独立は急がれました。

翌15日。日本の終戦はすぐ噂となって広がります。スカルノは18日に予定されていた「独立準備委員会」を16日10時に早めました。

夜10時ごろ、青年グループの代表者らがスカルノを訪ね、「この手で真の独立を」とクーデターへの協力を求めます。「今夜、独立宣言を」。ナイフを手に脅すように近寄る青年に、「さあ首を切り落とせ」とスカルノが凄む場面もありました。自分たちで独立を宣言したい青年グループと、日本軍との衝突を避けたいスカルノらとの溝は深まるばかりでした。

■16日 未明に誘拐されたスカルノとハッタ

スカルノとハッタが誘拐されたのは16日午前4時過ぎです。スカルノは、ファトマワティ夫人と、9か月になったばかりの男の子を連れていました。

ジャカルタには海軍武官府が置かれ、インドネシア人のスタッフがいました。後に初代外務大臣を務める調査部分室長のアフマッド・スバルジョです。朝8時に事件を知ると、調査部の西嶋重忠に連絡し、武官(少将)の前田精(ただし)の公邸へ走りました。海軍は陸軍がスカルノを予防的に拘禁したと疑いましたが、陸軍も行方を探していました。

午前10時。独立準備委員会にスカルノとハッタは姿を見せず、大騒ぎになります。スバルジョと西嶋が青年グループと接触を重ねます。やがて郷土防衛義勇軍(ペタ)が関わっていることがわかり、監禁場所に案内させる説得が続けられました。

午後6時ごろ。スバルジョは監禁場所の義勇軍の兵舎に案内されます。「真夜中までに宣言を」と促す義勇軍の幹部に、スバルジョは「時間が必要」と粘ります。「失敗した時は私を射殺していい」という条件で翌日正午まで待ってもらう譲歩を引き出し、スカルノ一家とハッタの4人は解放されました。

午後11時過ぎ。スカルノはジャカルタに戻ってすぐ動きます。まず、軍政監部の総務部長(少将)を訪ねます。日本軍と衝突することがないよう独立宣言の〝お墨付き〟を得ておくためでした。「降伏した以上、日本軍は現状を維持しなければならず、もう独立は支援できない」。総務部長は繰り返すだけでした。

青年グループに17日午前0時のクーデター計画がありました。スバルジョの交渉で中止となったはずですが、何が起きるかわかりません。「大丈夫か?」。スカルノの念押しに青年たちが連絡に走ります。その時刻は何事もなく過ぎていきました。

■17日 徹夜で行われた独立手続き

17日午前2時過ぎ、宣言の起草が前田の公邸で始まりました。武官の公邸なら陸軍も手が出せず、安全に責任が持てるという前田の好意でした。スバルジョの著書『インドネシアの独立と革命』(奥源造編訳、龍溪書舎)によれば、スカルノ、ハッタ、スバルジョらインドネシア側の5人と、前田、西嶋ら日本側の3人が食堂の丸テーブルを囲みました。

委員や青年グループら約50人が他の部屋で待つ中、作業は進められました。「われわれインドネシア人民は、ここにインドネシアの独立を宣言する」。スカルノが最初の一節を紙に書いて読み上げます。「抽象的な宣言だ」。ハッタの注文で討議が行われ、「権力の移譲、その他に関する事項は周到かつできるだけ迅速に行われる」と加えられました。

いよいよ準備委員会が始まります。イスはなく、委員はみな立ったままです。青年たちは隣室から委員たちを威圧していました。

委員長のスカルノが宣言案を読み上げます。「革命精神に欠ける」。青年グループの一人が声を上げ、議論は白熱します。問題となったのは後段の「権力の移譲」の部分です。青年たちは「奪取」にするよう求めましたが、委員たちが原案を支持しました。「権力を奪取」とすれば、日本軍を刺激しかねないからでした。

誰が署名するかでまた激論になり、スカルノとハッタが代表することでまとまりました。宣言はタイプされ、全員の前で読み上げられました。終わった時は朝でした。

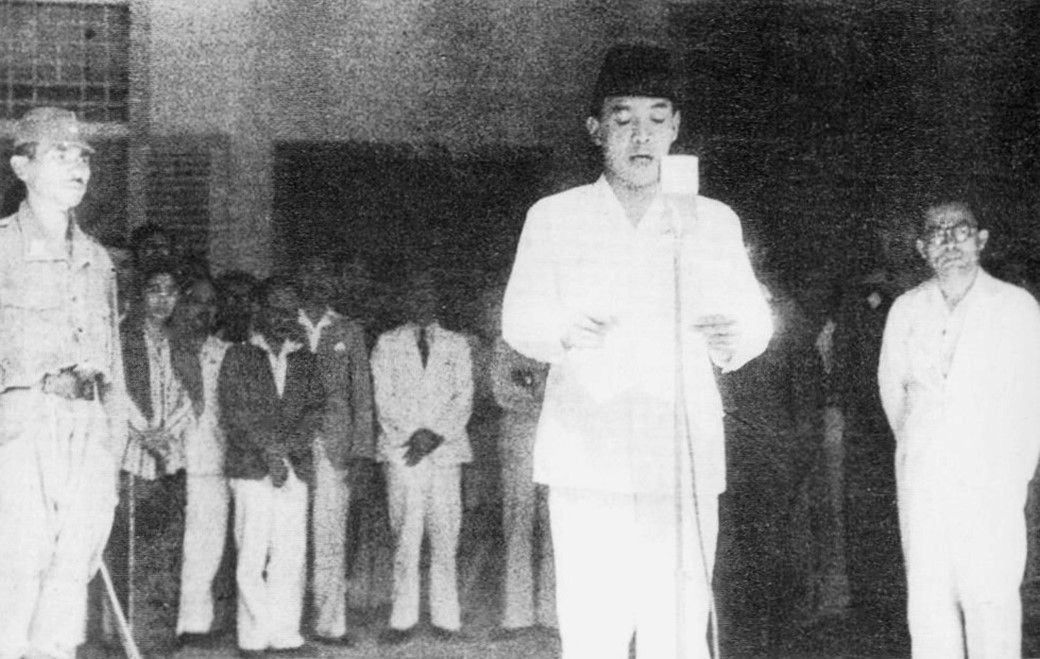

■衝突回避――スカルノの自宅前で行われた独立宣言

午前10時。スカルノの自宅前に約500人が集まりました。スカルノはマラリアの発作で40度の熱がありましたが、力強く独立を宣言します。夫人が布を縫い合わせた紅白旗「メラ・プティ」が竹の先に掲げられ、「インドネシア・ラヤ」が歌われました。民族運動の象徴だった旗と歌は、この瞬間から国旗と国歌になりました。

すぐに日本軍の憲兵隊がやってきました。「誰の命令と許可で独立を宣言したのか」。厳しく問いただし、スカルノたちを連行しようとします。しかし、竹槍を手にした群衆に囲まれ、引き揚げていきました。自宅前の宣言にこだわったのはスカルノでした。公共の広場だと日本軍との衝突が起きかねないという懸念からでした。

この宣言で使われた言葉が、日本の軍政下で統一されたインドネシア語でした。交易などに使われる言葉はありましたが、島々や種族で言葉が異なり、広がりを持ちませんでした。スカルノの自伝によれば、ジャワ島で13、全土で86の方言がありました。共通の言葉が生まれなかったのは、民族意識を刺激することにオランダが慎重だったからでした。

言葉の統一はスカルノの20代からの願いでした。「一つの国にまとまるためには、統一された新しいインドネシア語をもたねばならない」。軍政当局は交易で使われる言葉を利用しようとしますが、語彙が足りず、〝敵性語〟のオランダ語を借りるしかありませんでした。委員会を作って文法や語彙を検討させ、1年で統一して公用語としました。ラジオなどを通じて全土に広がり、共通の言葉に〝絆〟が生まれていきました。

■過失? 誰も気付かなかった皇紀の「05」

なぜ独立宣言の日付は「皇紀」で書かれたのでしょうか。

スバルジョは著書の中で「革命的な性格を持つ新たな独立政府にとって、日本の年号をうけいれられないということは、議論の余地のないところ」との考えを示し、「共和国1年」のような新しい年号を使わなかった理由として指導者たちの「多忙」を挙げ、「独立宣言の署名者たちの過失に、誰も注意を払わなかったとしても、また、新しい年号のもつ意味について誰も認識していなかったとしても、なんら不思議ではない」と書いています。

西嶋は著書『増補インドネシア独立革命 ハキム西嶋の証言』(鹿砦社)の中で「私をふくめて、だれもがそれに気がつかずにいたことは、逆に会議の空気を示すものかもしれない」と振り返っています。

つまりは、「年」にまで神経が行き届かず、誰も気付かなかったということでしょう。スカルノの手書きのメモにも「17-8-’05」とあり、迷わずペンを走らせたことがわかります。それは「皇紀」がいかにインドネシアの人たちを縛っていたかの証左と言えます。

不思議な点がまだあります。独立宣言の起草の場とそれに続く委員会に、日本人がいたかどうかの証言が食い違い、それぞれ微妙な書き方をしていることです。

スバルジョは「(起草の場に)いあわせた3人の日本人は、われわれが独立宣言の字句についての議論を進めると、ほとんど気づかれずに退去した」とし、ハッタは独立準備委員会が終わって「前田提督は寝室から出て、西嶋その他数人の補佐官を従えて下に降りてきた」と記しています。

西嶋は「私をふくめて、日本人が草案作成の場にいたし、発言をしたことも確かだ。しかし、サロンにいた準備委員会委員の前で、独立宣言文が読みあげられた時には同席していなかった」と書いています。

「05」は、オランダが新国家を「日本製」「傀儡(かいらい)」と見る根拠になりましたから、スバルジョも、ハッタも、西嶋も、日本人の〝影〟を消したかったのかもしれません。

■各地で狙われた日本軍の武器や弾薬

連合軍はなかなか来ませんでした。イギリス軍がジャカルタに上陸したのは日本の降伏から1か月半後の9月29日でした。日本軍は10月半ばまで治安維持に当たりました。

イギリス軍部隊の総司令官は、エリザベス女王の夫君だったエジンバラ公の叔父、ルイス・マウントバッテン伯爵でした。ビルマ戦線で日本軍と戦い、後に東南アジアの俘虜協会会長になった人です。1971(昭和46)年10月に昭和天皇がイギリスを訪問した折、女王の公式晩餐会を日本軍の行為に抗議して欠席したことで知られます。

〝空白〟を突いて独立政府は着々と手を打っていきます。独立宣言の翌18日には独立準備委員会を「国民委員会」に改め、「インドネシア共和国憲法」を採択、スカルノとハッタを正副大統領に選出します。19日には行政組織を整え、人事を固めました。

日本軍と衝突寸前の危機もありました。9月19日に計画された大統領演説会です。日本軍は2日前に集会を禁止し、スカルノは出席を控えますが、100万とも言われる群衆が大統領官邸に近い広場に集まり、装甲車も重機関銃も人に埋まるほどでした。

解散させたのはスカルノです。「私の最初の命令に服してほしい。静かに帰宅するのだ。さあ静かに」。スカルノは軍政トップからの要請で広場に向かい、10分ほどで解散させました。その広場が、独立記念塔「モナス」がそびえる「独立広場」です。

治安は悪化し、日本軍の武器や弾薬庫が各地で狙われます。日本兵はインドネシア側に武器を渡さないよう厳命され、犠牲者が増えていきました。10月には中部スマランで大規模な戦闘が発生し、犠牲者は、虐殺された日本人を含め日本側200人以上、インドネシア側1000~2000人と言われます。

東部スラバヤで起きたイギリス軍との衝突から独立戦争が始まります。オランダは2度の大規模侵攻を行い、1948(昭和23)年12月にはスカルノら首脳を逮捕して拘束しました。国連などの仲介が進められるなか、徹底抗戦が呼びかけられ、各地で激しいゲリラ戦が続きました。中心になったのは郷土防衛義勇軍の元兵士たちでした。

■約1000人 独立戦争に身を投じた日本兵

この戦いに身を投じたのが「残留日本兵」と呼ばれる人たちです。約1000人、その6割が戦死か行方不明と言われます。

残留日本兵たちが後に作った互助組織「福祉友の会」があります。その月報200号の抜粋集『インドネシア独立戦争に参加した「帰らなかった日本兵」、一千名の声』などに証言が収められています。

おめおめ日本に帰って連合軍の使役として働かされるより、インドネシア独立のために死のうと考えるようになった人、戦犯になると収容先の刑務所から脱走した人、監禁されている間に帰国の船が出てしまった人、現地の女性と結婚してとどまった人……。様々な事情がありました。

1949(昭和24)年12月、オランダはインドネシアを放棄します。ジャカルタで「独立式」、アムステルダムで「主権譲渡式」が行われました。独立宣言から4年4か月、10万人の犠牲の上に「インドネシア連邦共和国」が誕生しました。そして翌50(昭和25)年8月、オランダの影響力を排除する形で単一の「インドネシア共和国」になりました。

「バタビア」を首都とし、すぐ「ジャカルタ」に改称されました。軍政下、文化部隊のメンバーがインドネシア由来の名前にと運動し、使われてきた名前です。ちなみに、17世紀に日本に入ってきた「ジャガイモ」は、〝ジャカルタから来たイモ〟がつづまったそうですから、ジャカルタの響きは日ごろの食卓が連想されて親しみを感じます。

■賠償ビジネスの〝先兵〟になった残留日本兵

1958(昭和33)年1月、インドネシアと日本の間に平和条約と賠償協定が結ばれました。日本企業が次々と進出し、国際級のホテルや国営のデパートなどが建てられていきます。この賠償ビジネスで〝先兵〟になったのが、インドネシアに根をおろした残留日本兵でした。

その建物の一つに、1962(昭和37)年に完成した「ホテル・インドネシア」があります。6月に両陛下がジャカルタで宿泊された「ケンピンスキーホテル」がそのホテルです。名前は変わりましたが、外観は当時のままに残されています。

1995(平成7)年8月、独立から50回目の夏に残留日本兵たちに予期せぬ朗報がもたらされました。長い無国籍状態を経てインドネシアの人になっていた69人に、日本の駐インドネシア大使から「友好親善に寄与した」として表彰状が贈られ、「脱走兵」の汚名がそそがれました。「言葉には尽くせないご苦労があったものと推察いたします」。大使の言葉にみなが涙しました。

それから28年後の今年。両陛下は残留日本兵の遺族たちに会い、「大変ご苦労されたでしょうね」と声をかけられました。1991(平成3)年10月の上皇ご夫妻の訪問時にはかなわなかった面会です。両陛下が供花された「カリバタ英雄墓地」には残留日本兵28人も眠っています。現地でその様子を取材しながら、新たな〝画期〟を思いました。

■「知られていない歴史の一章」 オランダに残る傷痕

日本軍の侵攻は、オランダの人たちにも深い傷を残しています。オランダ兵約4万人、民間人約10万人が3年余り収容所に抑留され、民間人には女性と子どもも含まれます。「泰緬鉄道」の建設工事に駆り出されて亡くなった捕虜は、オランダ軍だけで数千と言われます。

1971(昭和46)年10月、昭和天皇がオランダを訪問した時には天皇の車に魔法瓶が投げつけられてフロントガラスに当たり、昭和天皇が夕食をとった日本大使館にレンガが投げ込まれてガラスが割れる事件も起きました。1989(平成元)年2月、昭和天皇の「大喪の礼」にオランダ王室のメンバーは参列しませんでした。

1991(平成3)年10月、来日したベアトリクス女王は宮中晩餐会で異例のスピーチをしています。女王は、多くのオランダ国民が太平洋の戦争で犠牲になったことに触れ、「お国ではあまり知られていない歴史の一章です。多数の我が同胞が戦争で命を失いました。帰国できた者にとっても、その経験は、生涯、傷痕として残っています」と述べました。オランダの元首が国賓として来日したのはこれが初めてでした。

2000(平成12)年5月。上皇ご夫妻のオランダ訪問は、アムステルダムの戦没者記念碑への献花が注目を集めました。ご夫妻に付き添った2人の退役軍人は、インドネシアで捕虜だった人たちでした。その夜、ご夫妻はインドネシアで抑留された軍人や民間人の5組の夫婦にも会われました。

日本はインドネシアの人たちだけでなく、オランダ、そしてイギリスにも深い傷痕とわだかまりを残しました。「お国ではあまり知られていない歴史の一章です」。32年前に宮殿で取材した女王のスピーチが改めて胸に迫ります。

■「独立は一民族のものならず」と刻まれた〝スカルノ碑〟

東京・愛宕の青松寺に〝スカルノ碑〟がひっそりと建っています。「今もジャカルタに行かれる前にお参りに来る方がいらっしゃいます」。寺の人が話していましたから、関係者には知られた碑なのでしょう。

「市来龍夫君と吉住留五郎君へ 独立は一民族のものならず 全人類のものなり 1958年2月15日 東京にて スカルノ」

上に縦書きで日本語が、下に横書きでインドネシア語が刻まれています。石碑の裏に回ると、2人は、共に蘭印時代のジャワに渡って新聞記者として活動し、独立運動で追放されながら先の大戦で再び戻り、独立戦争で亡くなったことが記されていました。

回想録の多くでその名を目にしました。市来は、侵攻にあたって民族歌「インドネシア・ラヤ」を使うよう大宅壮一に提案し、「バタビア」を「ジャカルタ」に改称するように運動した人、吉住は、海軍武官府の渉外部にいて、青年たちを育てる「インドネシア独立塾」の運営に関わり、独立宣言の起草にも同席していた人でした。

スカルノがペンをとったのは、平和条約の調印後に来日した時でした。非公式の訪問でしたが、昭和天皇は14年ぶりに会う賓客を国賓に準じて「午餐(さん)」でもてなしました。この時、独立宣言の前夜に公邸を貸してくれた元海軍武官の前田を東京・日暮里の病院に見舞い、帰国当日に西嶋の6年越しの頼みに応えて揮毫しています。

■残留日本兵の2世たちが誇りにする「親日の礎」

今年7月10日。ジャカルタの「福祉友の会」の事務所ビル内に「残留日本兵資料館」がオープンしました。独立戦争を戦った日本兵たちの写真や映像、記録などを後世に伝える資料館です。会長のヘル・サントソ衛藤さん(63歳)は、6月のインタビューで思いを語っていました。

「残留日本兵は、命をかけてインドネシアの人たちと独立戦争を戦い、政府から『ゲリラ勲章』を与えられ、英雄と認められました。その功績がインドネシアの親日の礎になっていると思います。その残留日本兵の存在と心を、次世代に継承したいと思います。3世や4世には、アイデンティティーを受け継ぎ、日本の文化と日本語を学んで、21世紀の日・イの友好親善に努めてほしいです」

独立を宣言した8月17日はインドネシアの「独立記念日」です。邦字紙「じゃかるた新聞」によれば、毎年その日にジャカルタで行われてきた政府の記念式典は、今年がジャカルタでの最後の式典になりました。来年から2000キロ離れたカリマンタン島(ボルネオ島)の新首都「ヌサンタラ(「群島」の意)」への引っ越しが始まり、政府の式典は新しい首都へ移るそうです。

インドネシアは笑顔にあふれ、若い人たちに力を感じる国でした。独立宣言の前後からどれだけの日本人が関わってきたのでしょうか。来日して看護や介護を支えるインドネシアの人たちが増えるなか、ヘルさんたちが継承しようとする「礎」の存在もよく知らずに「親日」と見るのは申し訳なく、日本が残した傷痕と埋もれたエピソードにこだわっていたいと思います。

(終)

【MEMO インドネシア】面積は日本の約5倍。東西5000キロの範囲にスマトラ島やジャワ島など約1万7000の島々が広がる。人口は世界第4位の2億7000万人。ジャワ人やスンダ人など約300の民族からなる多様性の国で、人口の約9割がイスラム教徒。在日インドネシア人は約8万3000人に上る。天皇皇后両陛下は今年6月17日から23日まで即位後初めての親善訪問としてジャカルタなどに滞在し、ジョコ大統領夫妻らと交流された。

※文中に明記したほか以下の本を参考にしました。▽『私の軍政記』(斉藤鎮男著、日本インドネシア協会)▽『ジャワ占領軍政回顧録』(三好俊吉郎著、日本国際問題研究所「国際問題」の連載)▽『回想録』(山本茂一郎著)▽『月刊インドネシア 独立十周年記念号』(日本インドネシア協会)▽『スカルノ―インドネシアの民族形成と国家建設』(鈴木恒之著、山川出版社)

【筆者プロフィル】井上茂男(いのうえ・しげお) 日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞の宮内庁担当として天皇 皇后両陛下のご成婚や、皇后さまの病気、愛子さまの成長を取材した。著書に『番記者が見た新天皇の素顔』(中公ラクレ)などがある。