“子育てペナルティ”出産後10年で女性は賃金46%減 時短で昇進できず、男女賃金格差縮まらず 東大研究

■長時間労働できるかどうかで決まる昇進

OECD=経済協力開発機構が去年行った調査によりますと、日本の男女の賃金格差は加盟国の中でワースト4位となっています。

今回、東京大学大学院の山口慎太郎教授らは、大手製造業のある企業の労働時間や賃金など人事データを用いて、男女の賃金格差の原因について分析したということです。その結果、一般社員では長時間労働できるかどうかが昇進に影響し、出産した女性は子どもが小さい時期に残業できず、昇進しにくい実態があり、この昇進の差が、女性が通常勤務に戻った後でも賃金に影響し続け、男女の賃金に差がついたままになることがわかったということです。詳しく見ていきます。

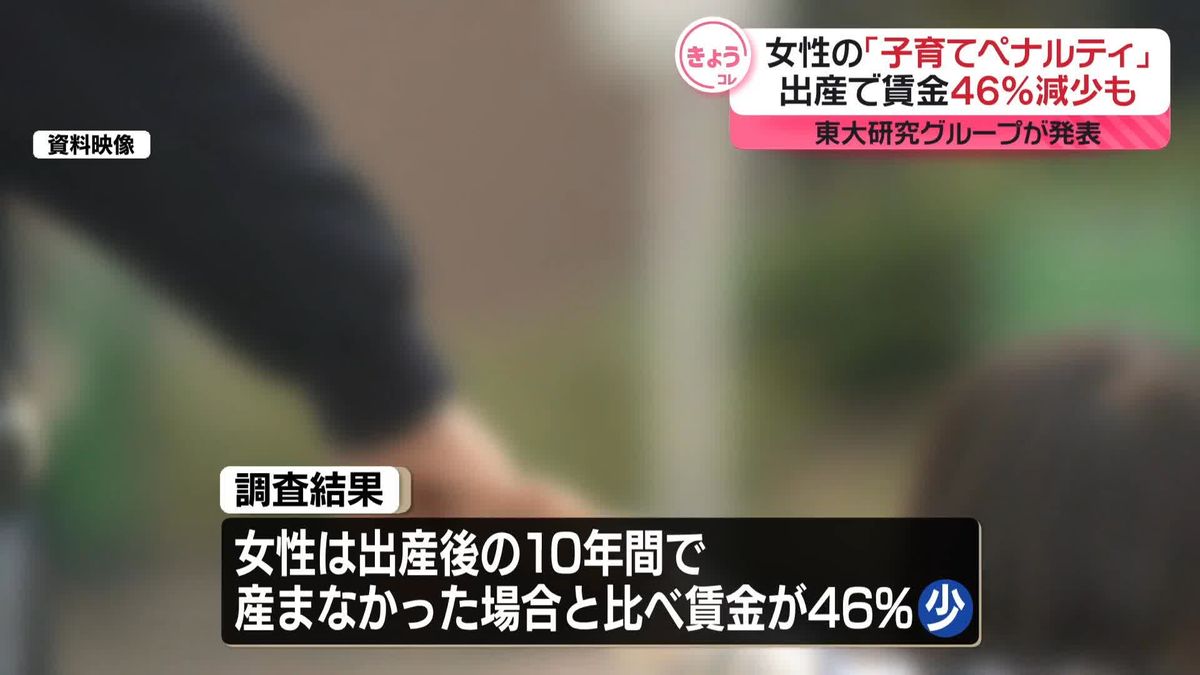

■出産した女性はしない女性に比べ46%賃金が低い

今回の調査によると、調査対象の企業では、出産後10年で男女の賃金格差が大きく広がることがわかったということです。子どもを産んだ女性は、産まなかった場合に比べ、出産後10年間の賃金が46%少ないことがわかりました。対照的に、男性の場合は子どもが産まれると扶養手当などにより賃金が8%上昇していたということです。

■“子育てペナルティ” 女性は時短勤務を卒業しても昇進しにくい

今回の研究では、この「子育てペナルティ」の要因を給料の種類ごとに分析したところ、出産から数年は、「育児休業」や「時短勤務」の影響で女性の給料が減ることや「残業手当」の有無が男女の賃金格差の主な要因でした。しかし、出産から年数が経るにつれて、男女の賃金格差の要因として、残業手当などの影響が減り、その代わり、管理職に支給される「役職手当」による影響が増え続け、出産から15年経過すると、男女の賃金格差の最大の要因は「役職手当」だとわかったということです。

そして、山口教授らが、この企業について、労働時間と人事評価の関連を分析したところ、管理職ではない一般社員では、年間の総労働時間が長い人ほど人事評価が高い傾向がみられ、労働時間が評価に強く影響していることがわかったということです。

こうしたことから、山口教授らは、性別による賃金格差が生じる主な原因は、比較的若い時期である一般社員の人事評価が労働時間の長さにひもづいていて、子育て期の女性の時短勤務や長時間労働できない状況が、その後の昇進の機会を大きく制限していることだと結論づけました。そして賃金格差はその後も解消しないと分析。山口教授は「子どもが大きくなるにつれて女性の勤務時間は戻っていくが、子育て期に時短をして1回ついた差がその後も戻らないのは深刻な問題だ」と指摘しています。

■仕事が優秀かどうかは労働時間と関係なし

山口教授らの分析では、昇進して「主任・班長級」になった人では、年間の総労働時間と人事評価は関連が見られなかったということです。つまり、残業は必ずしも役職者の能力を示すわけではないことが明らかになったとして、山口教授らは、企業が労働時間に基づく昇進制度を見直すことが、男女の賃金格差の改善だけでなく、企業の人材活用の効率性にもつながると説明しています。