【独自解説】地中に様々なインフラを収容する災害に強い『共同溝』 大きな街では普及を進めるも様々な課題が…道路陥没事故から考える今後の日本のインフラ整備はどうなる?

埼玉・八潮市で発生した道路陥没の事故。地中には水道管やガス管や通信ケーブルなどが埋まっていて、これらのインフラを収容している『共同溝』というものがあります。災害に強く整備点検もしやすいですが、普及させるためには様々な問題も…。『読売テレビ』高岡達之特別解説委員の解説です。

■道路陥没事故から見る地中のインフラ整備 復旧スピードの差は『地上に出して迂回ができるもの』と『地下に埋めないといけないもの』とで変わる

この陥没現場は埼玉県ですが、皆さんも決して他人事ではありません。まず驚くのは、地面の下には、たくさんの管が通っているということです。

もちろん、今回の現場は皆さんの家の下や、交差点の下とは違いますが、水道管があり、用水路があって、雨水が道路の端に溜まったりするのを流さないといけない。それからガス管もあり、工業用水路もあります。そして今回、破損したと見られる県の下水道管、これだけのものが、この八潮市の現場には埋まっているということになります。

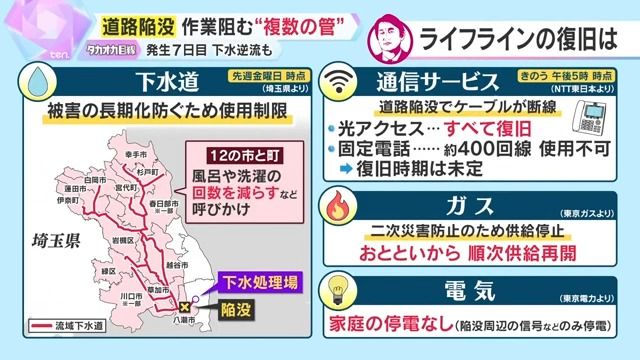

そして実際に起きている被害をまとめました。一番困っているのが下水道で、埼玉県の非常に広い12の市と町で、「風呂や洗濯を減らしてください」ということになっていて、東京の銭湯まで行かれている方もいらっしゃるとのこと。

それから、今の時代一番困るインターネットですが、特に八潮市あたりは会社も多いので、コンピューターが使えないというのが、かなり続きましたが光アクセスはすべて復旧し、ガスも一時止まりましたが順次供給再開。電気も家庭への停電はありませんでした。

これで皆さん気づいたことがありませんか?それは復旧のスピードにも差があるということです。要は、『地下にあったが、地上に出して迂回ができるもの』と『復旧後にどうしても地下に埋めないといけないもの』の差が出てきます。

地上に上げると、実は電柱が利用できます。電気は地下に埋める必要がないので、もちろん景観が大事なところは無電柱化といって埋めていますが、この場所は違うため、電柱も何本か倒れましたが、これは立てれば何とかなります。

通信サービスも、今回は地下でしたが、地上に上げて電柱さえ立てば、そこにくっつければいいということで、光アクセスについては復旧してきています。

■災害に強いインフラ整備のための『共同溝』 普及を進めるには様々な課題も―?

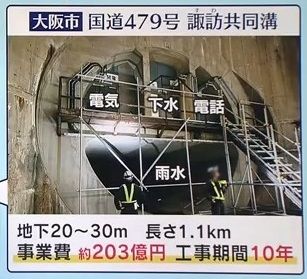

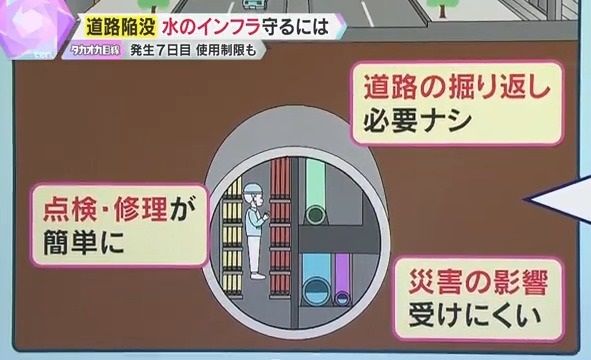

最近は都市計画の中で、大きな街は『共同溝』というのを作ります。『共同溝』というのは、点検がしやすいように大変大きなトンネルになっていて、大阪市の『諏訪共同溝』の場合は、上と下を区切っています。水に浸かるといけない電気や電話は上半分に、下水も上半分にありますが区切られています。そして雨水が下半分ということは、雨水の量が結構多いことがよく分かります。

『共同溝』にまとめて入れておくと、結局大きな管なので、人が立てます。ですが、地中の水道管というのは、土と接している部分は目で見るわけにいかないですよね。ところが『共同溝』に入っていると見ることができます。

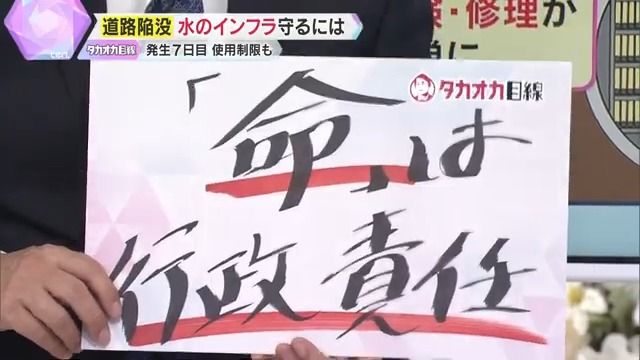

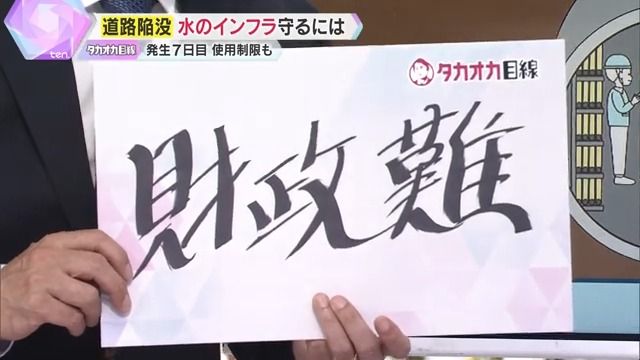

ですが問題は、『共同溝』を1km作るのに事業費が約203億円かかります。電気やガスやインターネットは民間の管轄ですが、『水』だけは、ずっと上水も下水も自治体が管轄することになっています。なぜなら『水』は、人間の体に入り、そして人間が排出するので、命に関わるものだからです。

なので「これは行政の責任でやる」と決まっている。そうなると、各行政はその財源が水道代になってしまう。そんな自治体責任でやっていると、財政難から抜け出せるわけがないんです。そんなお金ありませんから。だから、このあたりについては、政府が乗り出していかざるを得ないというのも、今回の災害の教訓でもあります。

(「かんさい情報ネットten.」2025年2月3日放送)