【「能登半島地震」で「震災」の教訓は活かされたのかー】『大津波警報』発表 4m近い津波押し寄せる中「住民はどのような行動をとったのか」

石塚愛子さん

「ずっと揺れが止まらなくて、とにかく強い揺れがずっと続いていた」

揺れが収まった直後、2階のベランダに上がった石塚さん。そのとき、目に入ってきたのは避難しようと道を歩く近所の人たちの姿だった。よぎったのは「東日本大震災」だ。

石塚愛子さん

「叫ぶ。 叫び続ける。来るまで叫び続ける。『いいから上がって』しかないし『いいから階段上がって』と。どこに階段があるか分からないけれど、探せば階段あるからって感じで」

これはその時、ベランダから撮影された映像だ。

近所の人たちをベランダに上げた直後、津波は渦を巻くように家を取り囲んだという。

石塚愛子さん

「道が寸断されていたので、瞬時に高台というとベランダだったというただそれだけ。

人によってはなぜ逃げなかったのかと言われる場合もあると思うけれど、その時できるベストはここに逃げることだったと思います。

それが横なのか上なのかは、その時置かれた状況で、本当に変わるんだなと」

「能登半島地震」直後、沿岸部にいた人がどのような行動をとったのか。

推測できるデータがある。

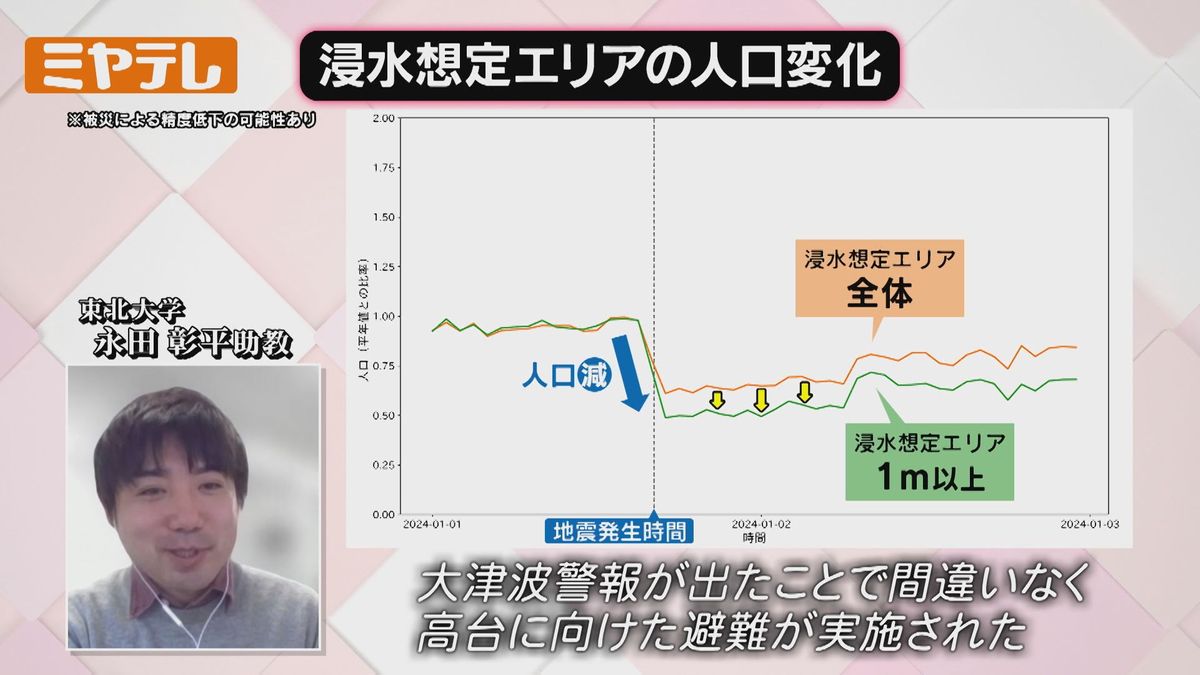

携帯の基地局情報をもとにした人流の解析だ。

例えば、珠洲市の海沿いのエリアでは、地震を挟んで急激に人が減っている一方、海から1キロほど離れた内陸では大きく増えていることがわかる。

また、浸水が想定されていたエリアの人の動きを見ると、津波の浸水が想定されていたエリア(オレンジ色)からは大きく人口が減っていて、特に1m以上の津波が来る高いレベルでの津波の浸水が想定されていたエリア(緑色)では、明確に人口が減っている。

東北大学・永田彰平助教

「『大津波警報』が出たことで、間違いなく高台に向けた避難が実施されただろうと、かつ浸水リスクが高い所ほど明確にみられたので、日頃から津波のリスクを意識されていたのではないか」