お遍路さんが戻ってきた町で…脈々と受け継ぐ“お接待”文化 鈴の音に出会う里山の春

四国霊場の札所や史跡が数多く残る“遍路の里”が、愛媛県松山市にあります。

暖かくなるにつれ、たくさんのお遍路さんが訪れる静かな里山。春の1日を取材しました。

春とは名ばかりの冷え込みとなった朝。

歩き遍路の男性:

「北海道苫小牧市から」

Q.なぜ四国に?

「去年3月に退職したんですよ。それでちょっと行ってみようかなと思って。母も95歳になるものですから、長生きしてほしいというので」

少し前まで静かだった町に、お遍路さんの姿が戻ってきました。

松山の南部に位置する久谷町。46番札所の浄瑠璃寺に…

47番札所の八坂寺。

そして四国遍路にちなんだ様々な史跡が点在する“遍路の里”です。

春の訪れとともに「遍路の里」を訪れる人たち

兵庫県から歩き遍路で:

「3年前に一度歩いたんですけど、その時は電車とかバスとか利用したので、今回は完全に歩こうかなと。(四国は)人があたたかかったり声かけてくれたり。こんな格好して歩いてても子供たちは不審に思わないし」

岡山県から夫婦で:

「あいさつを交わし合うのもお遍路のひとつの楽しみ。きょうもたくさんの方を見て、同じ場所にみんな連なって行っている感じがまた楽しい。全然顔知らない人ですけどあいさつお互いにして」

春の訪れとともに、遍路の里には県の内外からたくさんの人が訪れます。

お遍路さんはここで一休み…“接待所”も再開

この日、町では冬の間休んでいた無料接待所「坂本屋」が、お遍路さんの受け入れを再開しました。

坂本屋 二神 研治さん:

「(お遍路さんは)久万のほうから来られるんだと思うんですけど、林道を通って最初に、そろそろ疲れてきたかなというところに接待場所(坂本屋)がある」

険しい遍路道を乗り越えてきたお遍路さんの休憩所スポット。スタッフは持ち寄ったお茶やお菓子などを無料で振る舞います。

二神さん:

「いろいろ見てたら…」

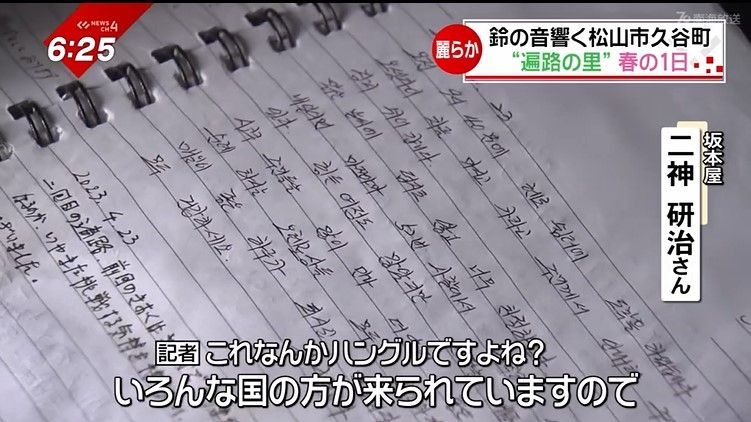

記者:

「これなんかハングルですよね?」

「そうですね、いろんな国の方が来られてますので。オーストラリアとかスペインとか韓国とか」

国や人種に関わらず訪れた人をねぎらう、お接待の文化。坂本屋に置かれたノートには、温かいもてなしへの感謝の言葉が、様々な文字でつづられています。

若い世代につなげたい お接待文化の継承めざして

同じ日。地元の小学校で行われた文化交流会。

そろいの法被を身にまとった坂本屋スタッフの姿がありました。

坂本屋運営委員会 菅野 肇会長:

「たっぷりあるやつ 草餅。こちらは大判焼き。なくなったらまだ後ろにあります」

皆さんが販売しているのは、屋号が入った草餅と大判焼き!

その目的は…?

菅野会長:

「このお金は坂本屋のほうでお接待するときの資金というか、運営費になります。若干ですけどね」

もうひとつ、ブースを出展した目的が…

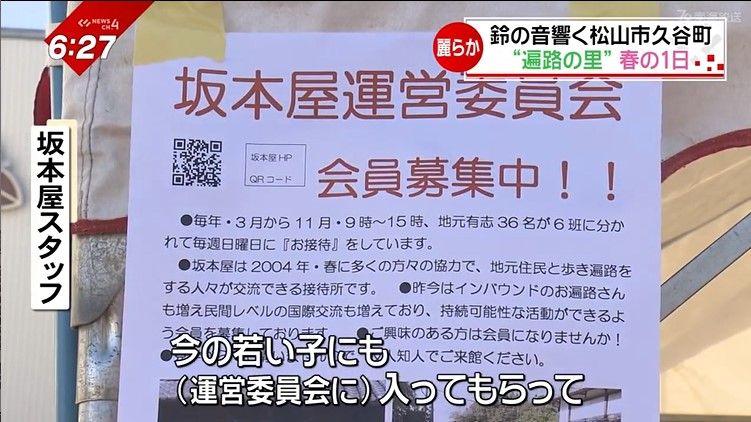

スタッフ(募集チラシ掲示):

「ここをちょっと強調してもらって。坂本屋運営委員会も高齢化が進んで、今の若い子にも入ってもらって」

菅野会長:

「中学校、高校になって就職、大学となると地域を出ていく子が多いので、地元でこういう(お接待の)活動を継続していくのが難しい。お大師さんの縁のある地区だと思うので、お接待文化を継承していけたら」

坂本屋ではイベントでのPRのほか、地元の児童・生徒が参加する体験会などを開いて、文化の継承を目指しています。

地元の小学生:

「お遍路ってえらい人だと思う。いろいろ修行とかして」

地元の中学生たち:

「ずっと引き継がれて来とることやから、残していきたい」

「最近はこういう昔ながらの文化とか、結構なくなりつつあるのを聞いたので、こういう(お接待の)文化が守れるように、自分からやっていきたい」

遍路の里に脈々と引き継がれるお接待の文化。春本番まで、あと少しです。