“音が見えるカフェ”がオープン 手話をテキスト化する技術も導入 企画・運営する大学生を取材

『みるカフェ』とは、メニューの注文やスタッフとのコミュニケーションなどにデジタル技術を活用し、音声や手話言語を文字に変換するなどして、耳が聞こえる・聞こえないにかかわらず、快適にコミュニケーションがとれる環境づくりを目指したカフェです。2023年11月に原宿で開催した際には、12日間で約4500人が訪れました。(主催者発表)

今年11月に、日本で初めて開催される聴覚に障害のある選手の“オリンピック”『デフリンピック』に向けて、手話言語を学ぶ『国際手話普及促進プロジェクト』の大学生が主体となり、カフェを企画・運営。昭和女子大学内の『CAFE3』に、2月6日~14日の期間限定で『みるカフェ』をオープンします。

■手話言語や音声を“見える”化した技術も導入

カフェでは、様々なデジタル技術を体験することができます。まずは、『音声翻訳表示ディスプレイ』。音声やキーボードで入力した内容が透明のディスプレイに表示され、相手の表情や口の動きを見ながらコミュニケーションをとることができます。また、海外の言語にも対応しており、話した内容をリアルタイムで翻訳し、スクリーンに字幕を表示することが可能です。

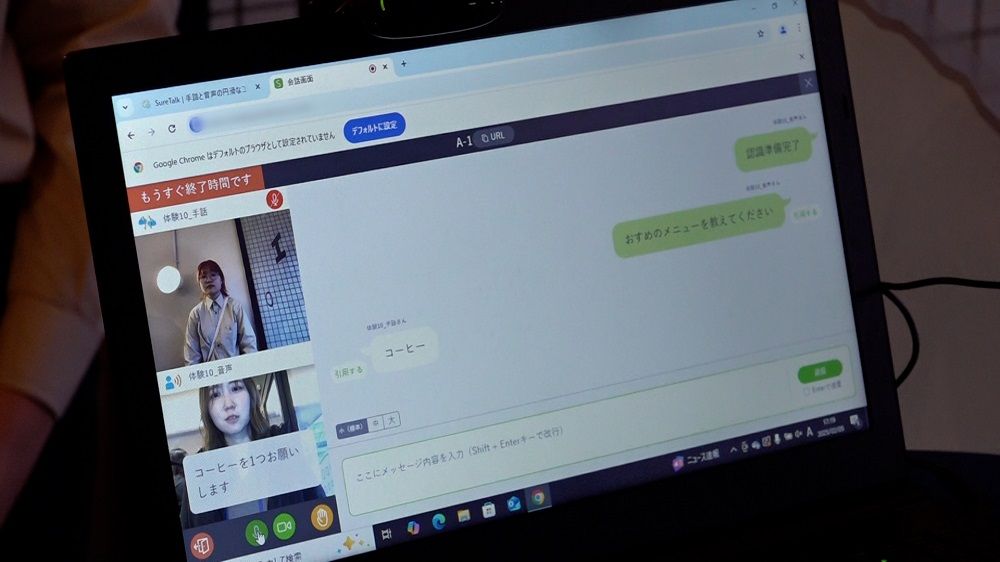

また、手話言語や音声をリアルタイムでテキストに変換するシステムも体験することができます。パソコンやタブレットのカメラに向かって手話動作や音声を発すると、日本語のテキストに変換し、画面上に表示されます。手話ができなくてもコミュニケーションをとることが可能だといいます。

そして今回、新しく登場したのが『SOUND HUG』。抱きかかえることで、音楽を光と振動で楽しむことができるデバイスです。音楽に合わせて球体が光る仕組みになっているため、振動だけでは伝わりづらい曲の旋律も視覚で感じることができるといいます。

このカフェを主体となって企画・運営しているのは、『国際手話普及促進プロジェクト』の学生13人。約3か月の企画・検討期間には、2023年に開催された『みるカフェ』で接客を行った耳が聞こえない・聞こえにくい大学生と協働し、運営・接客・展示物などを検討してきたといいます。

今回、『みるカフェ』の企画・運営に携わった学生3人を取材しました。

■「コミュニケーションをとる楽しさを感じてほしい」

――『みるカフェ』の企画・運営に携わることになったきっかけを教えてください

昭和女子大学・小川遥音さん(19):このプロジェクトを通して、手話やろう者の方の知識がついたのでプロジェクトの先生や大人の方たちから『みるカフェ』の提案をもらって、ぜひやってみようと思って始めました。

昭和女子大学・名倉あみさん(19):もともと手話に興味があって、プロジェクトに参加するときに手話を学んでみたいという気持ちから入ったんですけど、(手話ができる方たちと)関わったりとかアウトプットする場所がほしいと思ったときに、先生からお声がけいただいたので携わろうと決めました。

カフェの企画・運営には、帝京科学大学の学生でろう者の石村天翔星(あかり)さん(19)も携わっています。石村さんに、カフェを作り上げるうえで工夫したことを聞きました。

石村さん:(前回の『みるカフェ』は)手話ができる人とできない人を判断が出来なかったみたいなんですね。ですから、「そういうふうにちゃんとわかるようにしてほしい」というご意見があって(今回は)名札があるんですけど。こちらに、手話が出来るマークがあるんですよね。それを見たら、手話が出来るんだなってわかりやすくなったというところを工夫しました。

――『みるカフェ』を通じてお客さんに感じてほしいことは?

小川さん:ろう者の方とコミュニケーションをとることが少ないので、聞こえる聞こえないにかかわらず、“たくさんの人とコミュニケーションをとれるよ”という経験をしてほしいなと思います。

名倉さん:店内がすごいおしゃれで、手話のマークがあったりとか口のマークとか、いろんなマークがあるんですけど。それを見て、手話の温かさやコミュニケーションをとることの楽しさなど、様々なものを感じてほしいです。

石村さん:ろう者は、聞こえる聞こえない人たちのどっちからもコミュニケーションが難しいという面はあると思うんですね。ですけど、ここに来たらコミュニケーションの方法がいっぱいあるんです。たくさん種類があるんですね。だから、それを見て知って、そしてコミュニケーションがとりやすくなるはずなので、そういうこともあるんだっていうことを頭に入れていただければありがたいです。