マンション・オフィスビル活況の裏側

■明暗を分けた不動産業界

新型コロナウイルスの影響で、多くの人々が「巣ごもり」状態だが、新たな「巣」を求める人は多いようで、首都圏での分譲マンションの売り上げは堅調である。また、オフィスビルの賃貸も好調を維持している。分譲マンションとオフィスビルを主力とする不動産業界の業績はおおむね好調だ。

住友不動産の2021年3月期・第2四半期決算の最終利益は前年同期比4.2%増の971億円で、中間決算としては過去最高を更新した。野村不動産は、分譲マンションの価格上昇などで営業利益は前年同期比11.5%アップし241億円、三菱地所は、東京丸の内を中心にオフィスビルの賃貸が堅調で、営業利益は前年比6.3%増の980億円となった。

一方で、大型商業施設やビジネスホテルを抱える三井不動産と東急不動産HDは、賃料や客室稼働率が激減して、大幅な減益となった。コロナの影響により、同じ業界でも明暗を分ける結果となった。

■中古が新築を逆転!の謎

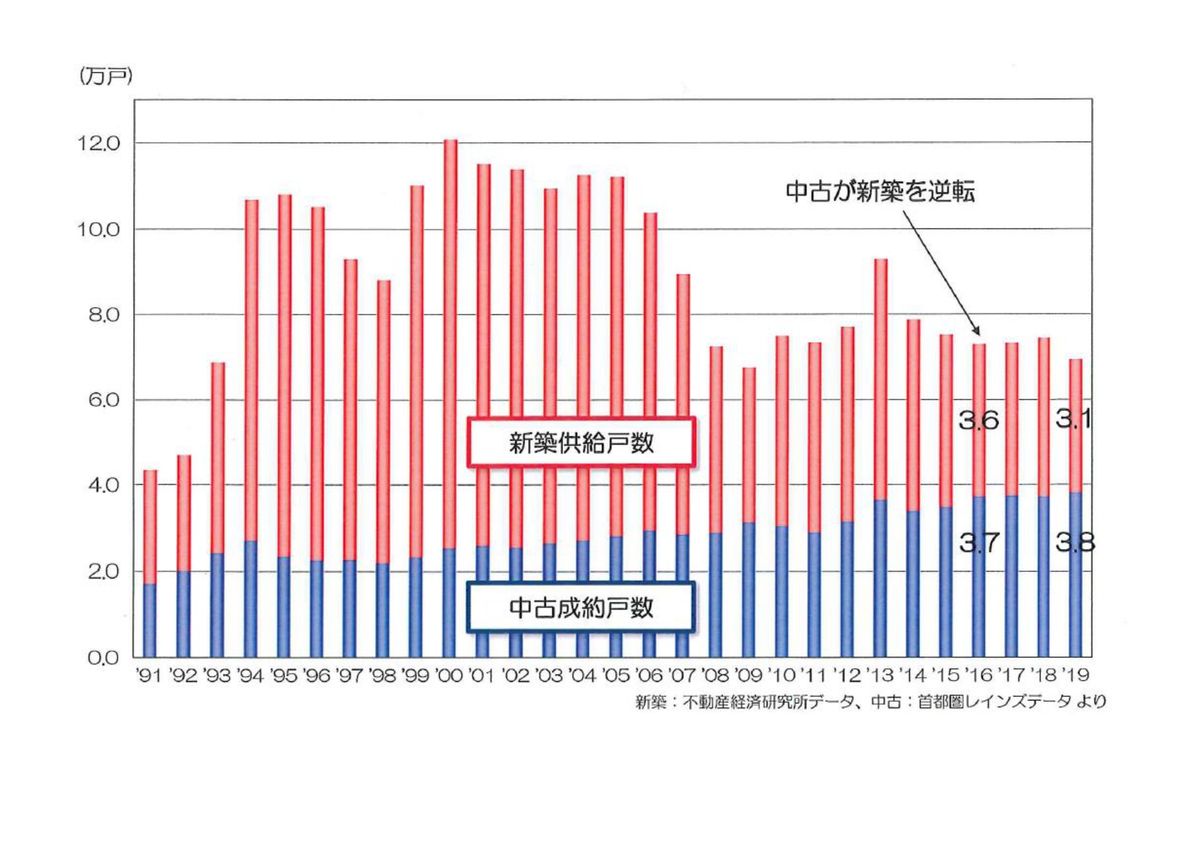

新築・中古マンションの需要戸数は2008年以降、おおむね7万戸前後で推移している。今年は新型コロナの影響を受けたとはいえ、7万戸に達する可能性もある。

特に中古の成約戸数がアップしている。2020年も緊急事態宣言のあおりを受けた4月・5月は大きく落ち込んだものの、6月からは急回復し、年間で3万戸を超えることは確実の勢いだ。

これに対し、新築は2万戸台にとどまる見通しだ。中古マンションの売却戸数は2016年を境に逆転し、新築のそれを上回った。

その背景は日本経済の変遷を反映している。1993年までにバブル経済が崩壊し、大企業などが所有していた不動産を売却しはじめた。デベロッパーが首都圏で放出された土地を広く購入することで、マンション建設が加速することとなり、2007年頃まで、新築マンションの供給は8万戸前後で推移した。

ところが、リーマンショックの2008年以降、新築戸数は激減する。不動産業界自体が不況のあおりを受けたことも原因だが、その一方で、新たにマンションを建設する土地が減少していたのである。

住友不動産広報部の担当者によると、「新築マンションは都心の限られた立地での供給となり、供給戸数が大幅に減った。しかし、利便性を考えたとき、都心へのこだわりは根強いままだった。そこで中古物件への需要が高まることとなった。新築にこだわらず、古くても、立地の良さや低価格など、条件にあった物件を選択するファミリー層が、中古需要を支えている」とのことだ。

■コロナ禍でも価格上昇

新築、中古ともに首都圏のマンションの価格も上昇している。リーマンショック直後は若干、落ち込んだものの、2013年に日銀が大規模金融緩和を始めてから上昇しはじめ、去年の平均価格は、新築で5980万円、中古で3442万円だ。

前出の住友不動産の担当者によると、「首都圏でマンション建設用地が減少したため地価が上がり、人手不足で建設費も上がったことが価格上昇の要因です。少ない供給に対し、需要が旺盛なのです。また、金利の引き下げにより借入限度額が増たことや、住宅ローン控除などが、買う側が価格上昇に対応できる環境となったことも第二の要因」との分析だ。

■大型オフィスビル開発進行中

オフィスビルも都内では大規模な再開発が進行している。住友不動産は、港区三田の札の辻交差点の広大な角地に、総額約1620億円を投じて高層のマンションやオフィスビルなど4棟を建設中だ。

また、森ビルは港区の一等地である麻布台で約5800億円を投じるプロジェクトを進めていて、330メートルの超高層ビルを建設している。

三菱地所は総事業費約5000億円を投じ、「東京駅前常盤橋プロジェクト」と称して、高さ390メートルの超高層ビル建設計画を進めている。

■活況の裏側

しかし、コロナ禍にも活況を見せるマンション需要の高まりには、衰えることのない首都圏への人口流入という背景がある。バブル崩壊の影響で1994年前後には東京圏の人口は転出超過となるが、1996年以降は再び首都圏の人口は流入超過が続いてきた。

首都圏のオフィスビル市場の活況も、地方創生とはかけ離れた地方経済衰退の裏返しであろう。マンション、オフィスビル活況の裏には、東京一極集中という「ゆがんだ構造」があることを忘れてはなるまい。