【特集】マタギから自然を学ぶ特別授業 子どもたちがクロモジ茶の商品化を目指す

北秋田市の義務教育学校阿仁学園では、3年生と4年生が、狩りを生業にするマタギから地域の自然を学ぶ特別授業が、年間を通じて行われています。

地域にある沼を訪れ、植物と生き物について学んだ子どもたちは、マタギが愛用してきたクロモジ茶の商品化を目指しています。

北秋田市阿仁地区の山の中。

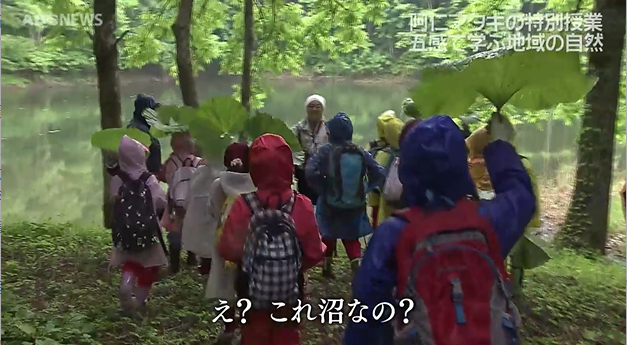

阿仁学園の児童が訪れたのは、地元の人たちから“ツブ沼”と呼ばれている大きな沼です。

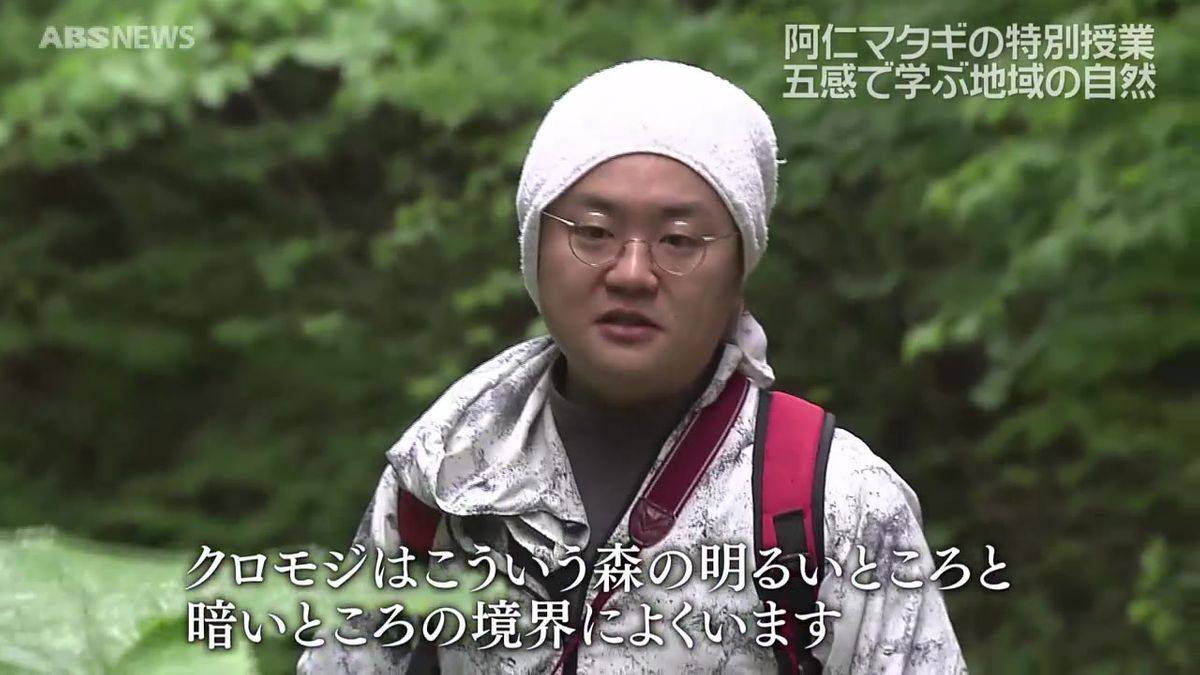

特別授業の先生役は、マタギの益田光さんです。

沼を訪れた目的は、周辺の植物と生き物に理解を深めることです。

益田さん

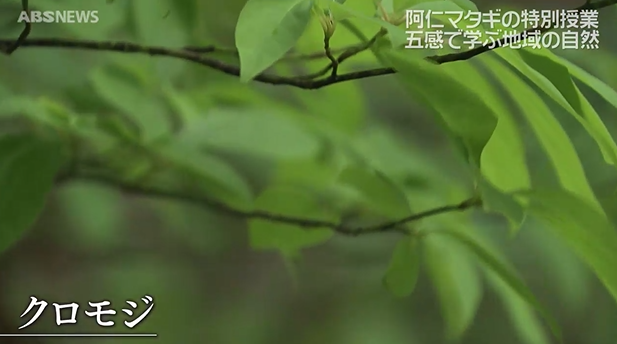

「クロモジっていうのは、森の明るいところと暗いところの境界によくいます。阿仁では一般的にみられる。これがクロモジです」

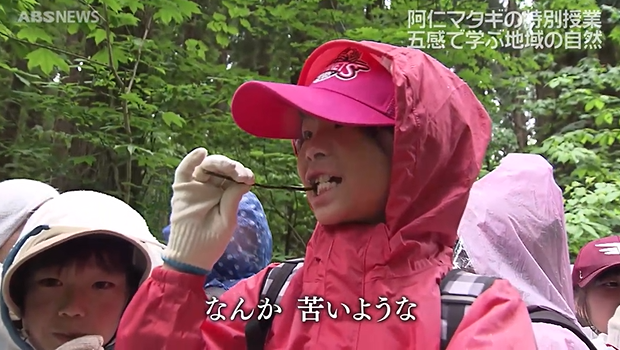

かじるとさわやかな香りがする、クロモジの枝。

かじった子ども

「なんか苦いような」

五感をフルに使って、地域の植物を学びます。

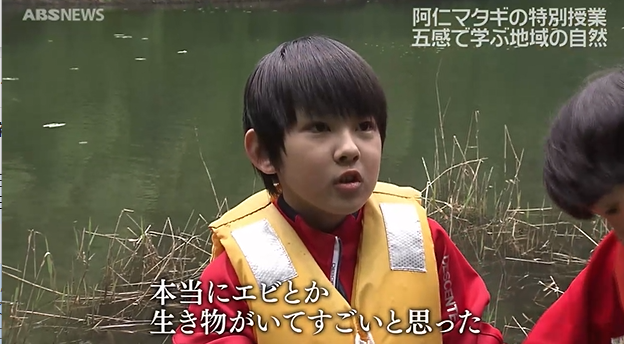

子どもたちは、網を使って沼の生態も観察しました。

地元の人たちが「ツブ貝」と呼ぶ貝もありました。

たくさん捕れることから、沼の名前の由来になったものです。

沼の生き物は自然からの“さずかりもの”として、時にはマタギの食料にもなっていました。

男子児童

「本当にエビとか生き物がいたりして、すごいと思いました」

女子児童

「(エビを)持ってみてはねたり、飛んだりしたところが、すごかった」

そして、この沼には地元の人でも知る人が少ない、とある秘密がありました。

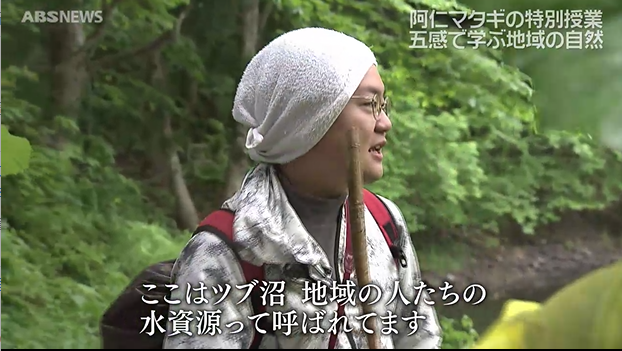

益田さん

「今日ね、遊んだ沼っていうのは、実は昔からある形をしているって言われているんだけど、どんな形してるかな」

子どもたち

「ハートだ。ハートだ。ハート?確かにハートだ。あ、ハートだ!ハートだ。すごーい!」

益田さん

「この地域に住んで、こういう森の近くに住んでいるんだから、こういう体験をするっていうのは意義があることじゃないかな。多分マタギの先輩たちも、こうやって子どもの頃遊んだと思うから、子どもたちも大きくなった時にこれを思い出してくれるとうれしいです」