明野高校の生徒たちが取り組む循環型農業 ブランド豚のエサに秘められた仕組みとは…… 三重・伊勢市

そのエサには、環境負荷を減らす驚きの仕組みが秘められていました。

豚のエサに酒粕⁉

「ジュー♪」

炭火で焼かれたジューシーな豚肉。

年間80頭ほどしか出荷されず、幻ともいわれるブランド豚「伊勢あかりのぽーく」です。

そのお味は…?

記者:

「ソースに負けない豚のうまみを感じます。(食べた後の)余韻として、脂のうまみが口の中に残っている感じがします」

フレンチレストラン「銀次郎」シェフ 出口直希さん:

「三重県で唯一の黒豚ということです。紹介いただいてから、ほれ込んで使っています」

シェフがほれ込んだという、この豚肉。実は、特別なエサを食べている豚だからこそのおいしさなのです。

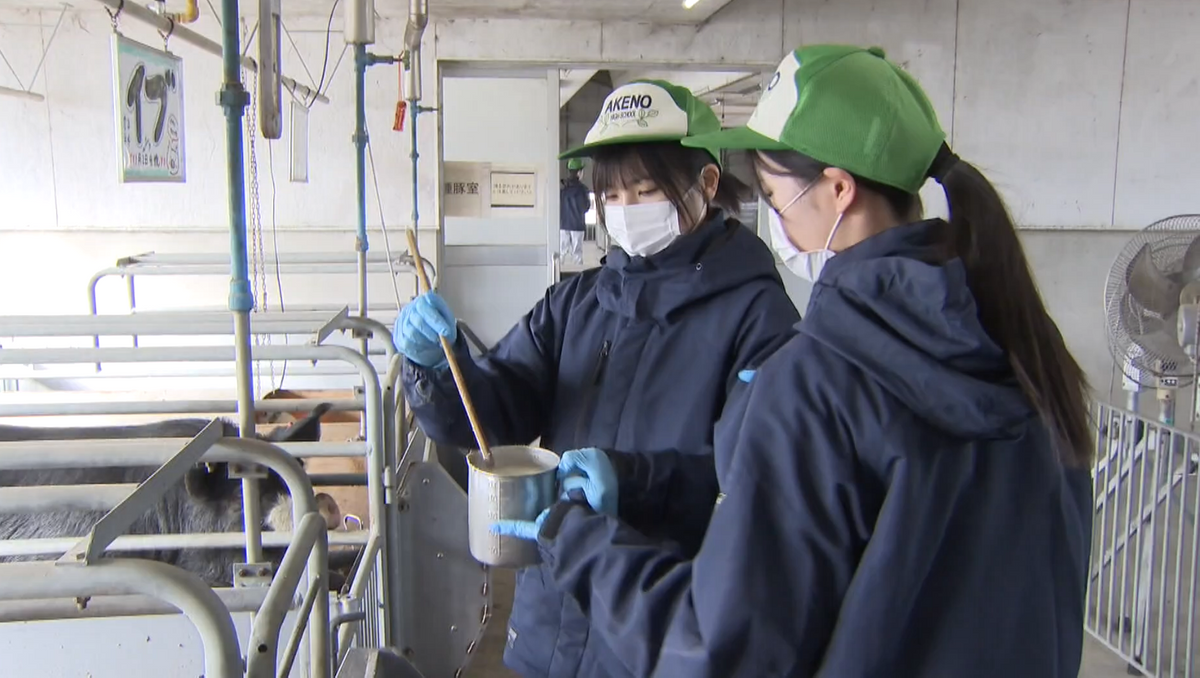

育てているのは、三重県伊勢市にある明野高校の生徒たちです。

高校の敷地内にある豚舎にあったのは……。

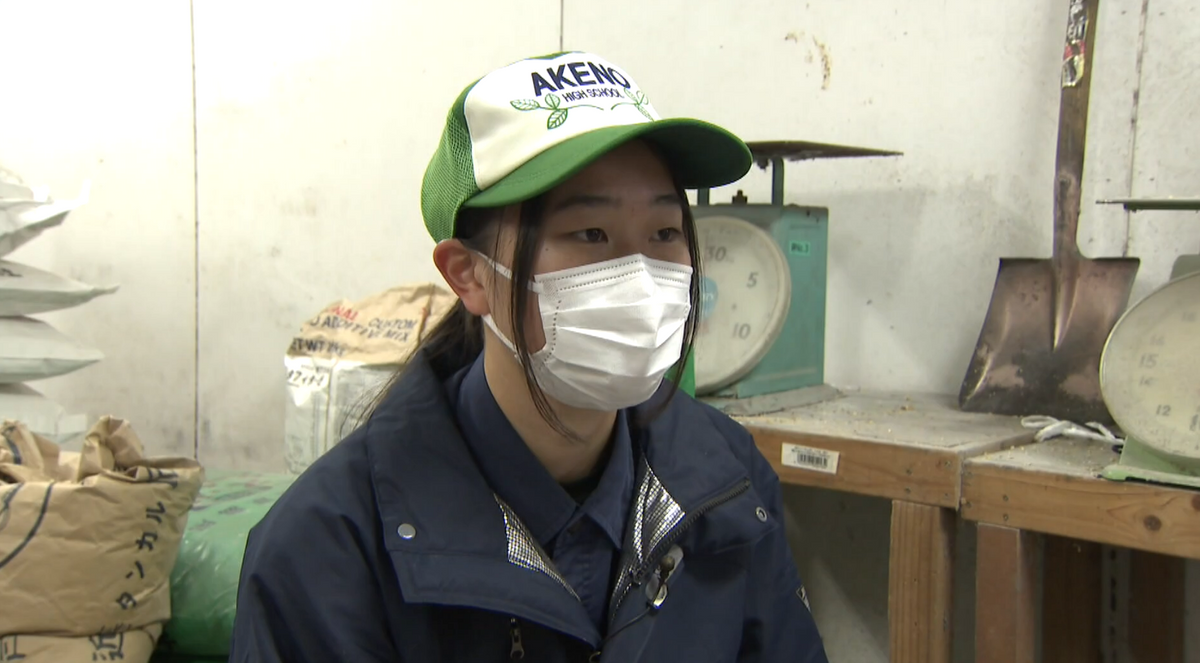

明野高校・畜産専攻 南野りりあさん:

「これがモルト粕になってます」

その隣にある小さな袋に入っているのは「酒粕」です。

酒造りの過程では、酒粕やモルト粕が残ります。

酒粕などの大部分は地元で調達しています。

これらをエサに混ぜ、飼育している豚に与えます。

酒粕やモルト粕を含んだエサで、豚がほろ酔いになることはあるのでしょうか。

明野高校・畜産専攻 南野りりあさん:

「それはないですね。(だけど)においが強いので食いつきがすごく強いですね」

生徒たちは、酒粕やモルト粕を混ぜたエサを豚に与えることから始まる、ある農業に取り組んでいるのです。

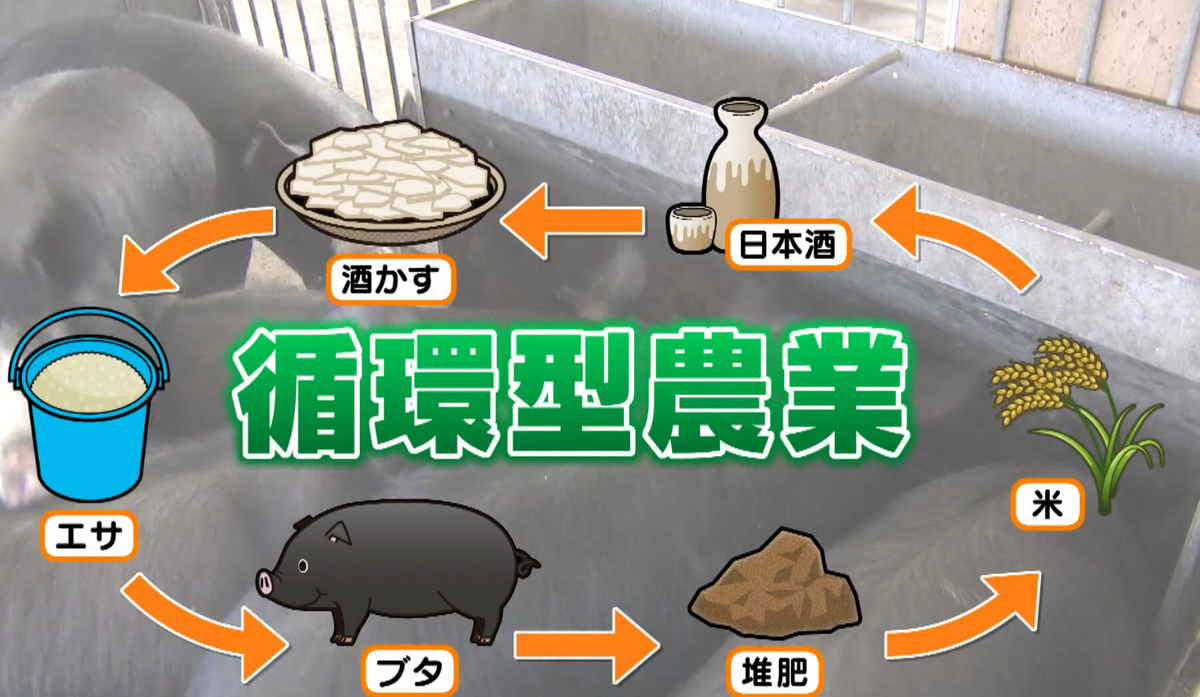

それは、循環型農業です。

循環型農業とは、廃棄物などを資源とする再利用を繰り返し環境への負荷を減らせる、ひとつの「輪」のようなサイクルのことです。

ブランド豚を育てている明野高校の循環型農業はどんな「輪」になっているのでしょうか。

明野高校で使用しているエサの原料は、もともと地元の工場などで出た副産物や、販売が難しくなった訳あり品などです。

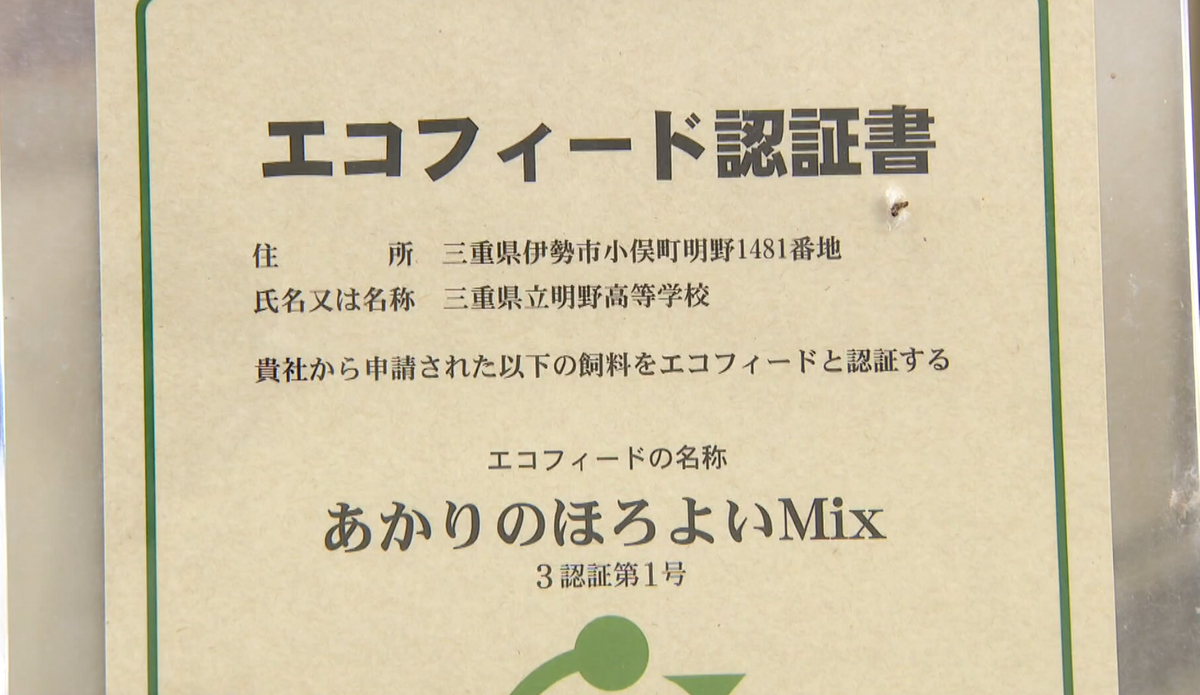

試行錯誤の末、4年前に三重県内で初めて環境に優しいエサとして認められました。

日本の畜産業は、飼料のおよそ7割を海外からの輸入に頼っています。

海外産の飼料に頼らないことで、その輸送に伴って排出される二酸化炭素(CO2)の削減にもつながるのです。

先ほどとは打って変わって、生徒たちがスコップを手に豚の排せつ物の回収作業をしています。

集めた排せつ物の行き先は……。

集めた排せつ物を、生徒たちが手押し車で広い田畑に運んで、散布しています。

明野高校・作物専攻 瀧尾拓海さん:

「豚とニワトリのふんを倉庫に置いておいて肥料化させたものになります」

動物たちの排せつ物は、高校の校内の田んぼや畑の肥料として再利用されているのです。

日本酒が豚のエサにつながるまで

そして、この堆肥をまいた田んぼが秋になると……。

たわわに実った稲穂で、田んぼが一面、黄金色に染まりました。

このコメもさらなる循環につながっているのですが、その先にある物は、高校生が扱うにはちょっと意外なものでした。

冷え込みが厳しさを増した12月のある日。米作りに励む高校生たちが体験していたのは……。

「熱い……」

高温に蒸されたコメを冷まして、水が入った樽の中へ。

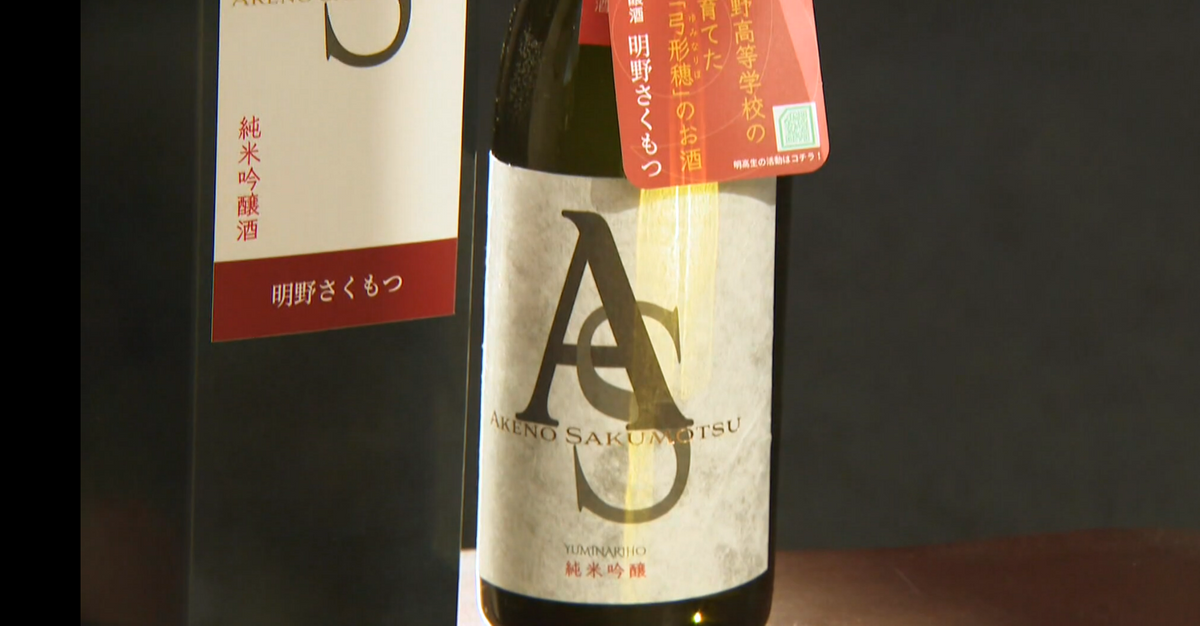

作っていたのは、日本酒です。

明野高校・作物専攻 瀧尾拓海さん:

「自分たちが作ったお米を使ってお酒が造られているんだな、と感動しています」

明野高校・作物専攻 西川楓夏さん:

「両親に飲んでもらいたいと思いますし。(自分も)20歳になったときに飲んでみたいなと感じています」

明野高校で生産されたお米はオリジナルブランドの日本酒「明野さくもつ」に使われ、5年前から販売しています。まるでワインのようなフルーティーな味わいが特長で、今年も販売初日から多くの人々が買い求めました。

客:「去年も来たんですけど、売り切れてしまっていて。2年ぶりに買えたので楽しみにして帰ります」

そんな酒造りで生まれるものが……。

河武醸造・河合英彦社長:

「これが酒粕になります。(酒造りで使われる原料)1000キロのうち約400キロ、40%くらいが酒粕として生み出されるような状態です」

日本酒造りの副産物である酒粕。この酒蔵では、年間およそ20トンが産出されるといいます。以前は漬物を作るために使われ家庭で重宝されていましたが、今は販売しても4割ほどしか購入されないということです。

河武醸造・河合英彦社長:

「今回は吟醸の酒粕です。どうぞ使ってください」

「ありがとうございます」と大量の酒粕を受け取っていたのは、明野高校の先生。

これで、日本酒の製造から生み出される酒粕が豚のエサとなる循環のサイクルがつながりました。

酒粕が豚のエサに、豚の排せつ物が田畑の肥料に、田で育ったコメが日本酒に、その酒粕が再び豚のエサにと、資源をムダなくひとつの輪のようにぐるぐると再利用するのが循環型農業です。

昨年度には、酒粕を使ったビールを開発。ビール造りで生まれたモルト粕も豚のエサに再利用し、循環の輪がさらに広がりました。

明野高校・畜産専攻 南野りりあさん:

「こういった取り組みがうまくいけば持続可能な農業につながると考えているので、どんどん広げていけたらと考えています」

人間の活動がもたらす気候変動の影響を大きく受ける農業。多様な食材を生み出しつつ環境への負荷を減らす「循環の輪」を広げるため、高校生たちの挑戦は続きます。