【解説】三陸沖 過去にM6以上の地震が“連続発生 まとまった地震活動とM6以上の地震に注意

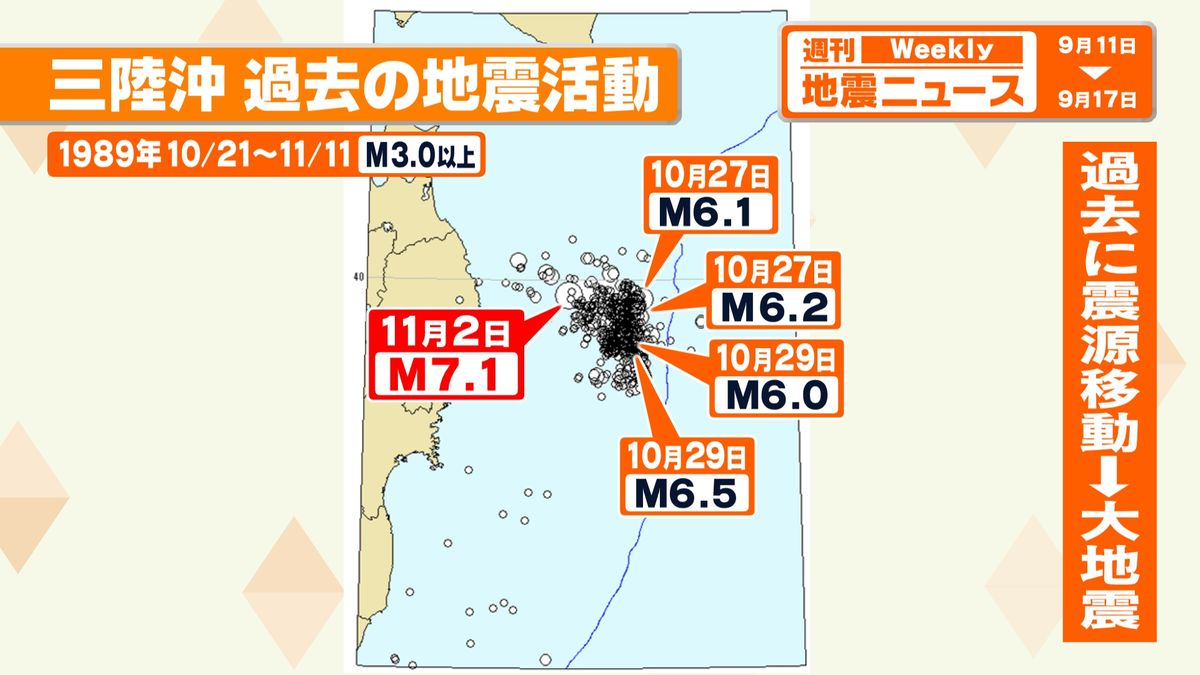

この三陸沖では短い期間に、やや大きい規模の地震が相次いだことがあります。1つ目の事例は、1989年10月から11月にかけてです。10月27日に、マグニチュード6.2と6.1の地震がありました。その2日後の10月29日には、マグニチュード6.0と6.5の地震があり、さらに11月2日にはマグニチュード7.1の大きな地震が発生しました。

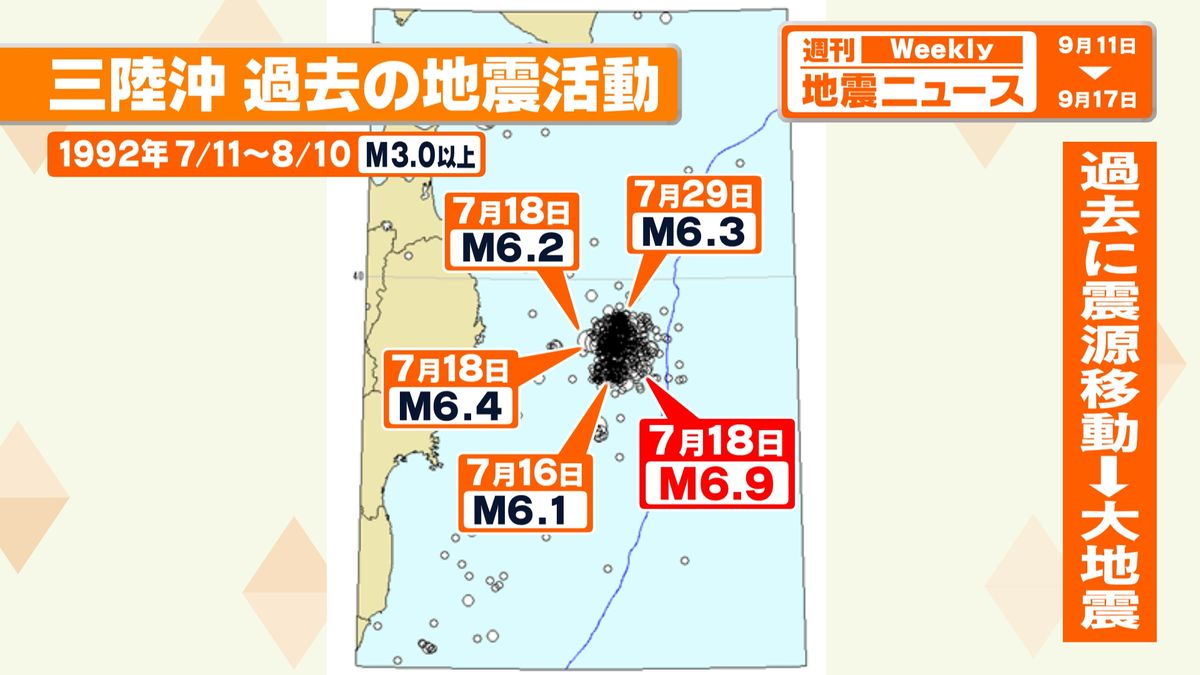

1992年7月にも、M6.0以上の地震が立て続けに発生しました。7月16日、マグニチュード6.1の地震があり、その2日後にはマグニチュード6.9の地震が発生しました。その後も、マグニチュード6以上の地震が続いたということです。

■「震源移動」「広範囲」でまとまった地震活動

三陸沖を震源とする一連の地震活動、1989年の最大震度は4でした。また1992年の活動の最大震度は震度3でした。震源の位置が陸から、かなり離れているため、陸域ではそこまで大きな揺れにならなかったと考えられます。さらに、1989年と1992年のいずれの地震活動でも、震源が移動し、三陸沖の広い範囲で地震がおきていました。

このように三陸沖では、震源の場所が移動しながら、まとまった地震活動が発生、さらに規模の大きな地震が連続しておきるということがありました。このため、政府の地震調査委員会も先月25日の三陸沖でおきたマグニチュード6.0の地震について、今回も大きな地震が連続しておきないか注視しているということです。

今月に入って、活動は一旦落ち着きましたが、再び活動が活発になる可能性もあるため注意が必要です。また、震源が海域のため、規模の大きな地震が発生した場合は、津波が発生するおそれもあります。大きな地震がおきた時には津波に関する情報に注意し、身の安全を守ってください。

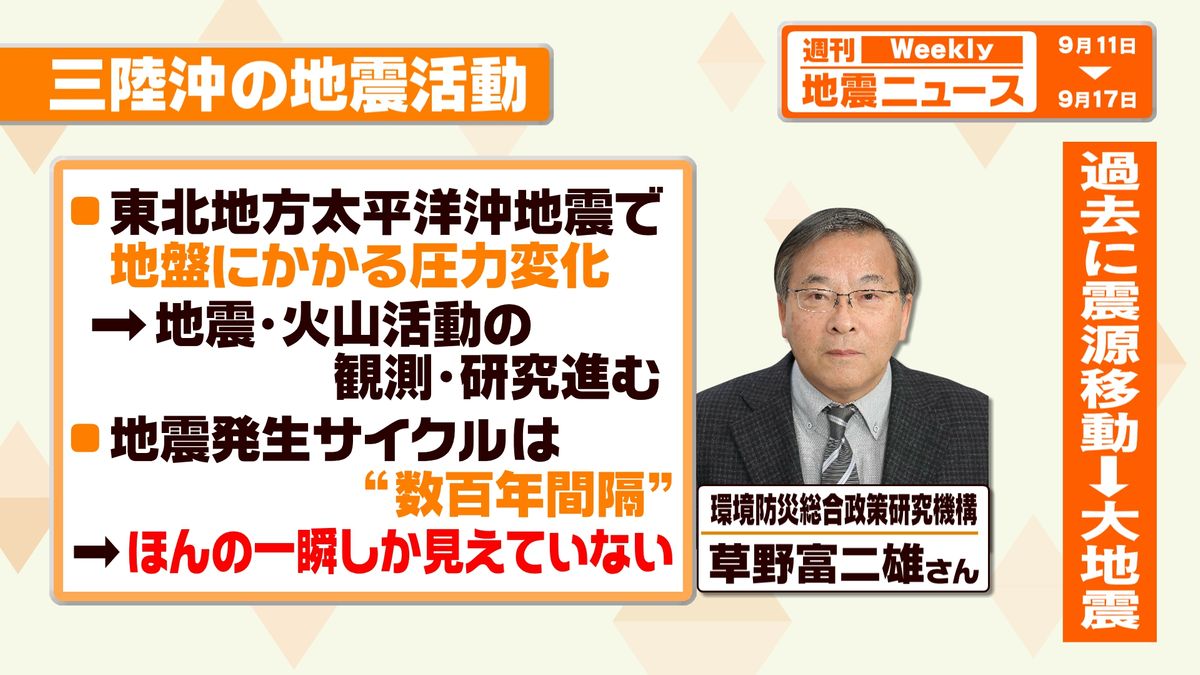

地震の専門家で、環境防災総合政策研究機構の草野富二雄さんは、三陸沖を含む東北地方の沖合は地震活動が定常的に高い領域であるとした上で、次のように述べています。

▼東北地方太平洋沖地震で周辺の地盤にかかる圧力が大きく変化したことで、国内の広い範囲で地震・火山活動の変化が観測され、様々な研究が進んだ

▼しかし、地震発生サイクルは“数百年間隔”であり、現在はそのうちのほんの一瞬しか見えていないのが現状。今後の研究に期待することが多い

過去と同じような地震活動となるとは限りませんが、過去の地震活動を知り、備えを進めることも大切です。