“異次元”の少子化対策 京都大学柴田悠准教授に聞く 2025年のタイムリミット 「親ペナルティー」脱するには

政府は「こども・子育て予算倍増」「次元の異なる政策」を掲げ、実施する政策のたたき台を3月中にまとめる予定です。子育て支援策の効果を研究してきた京都大学の柴田悠准教授は、政策実行のタイムリミットは2025年と提言していて、子どもがいる人の幸福感が低い、いわゆる「親ペナルティー」を軽くしていくことも必要だと言います。どうすればいいのか、聞きました。

◇◇◇

京都大学大学院の柴田悠准教授は、2025年頃から、20代、つまり出産を考えるような若い世代の人口が急激に減るため、出生率が低いままだと、生まれる子どもの数が大幅に減り続けるとして、2025年までに、児童手当の拡充や学費負担軽減などを実行すべきと提言しています。また、雇用の安定、賃金の上昇、働き方改革も必要で、特に長時間労働を減らすことで、親の幸福感の低さ(=「親ペナルティー」)をいかに減らすかも重要だと主張します。

■「親ペナルティー」のある国、ない国

「親ペナルティー」とは、子どもを持つことで、経済的・身体的・心理的負担が増し、幸福感が下がることで、出産・育児と個人の幸福感についても研究してきた柴田さんは、これが少子化の要因のひとつと考えられると話しています。日本で1997年から2007年までに第一子を出産した女性約200人を調べた研究によると、主観的幸福感が、少なくとも出産後数年は下がっていたということです。

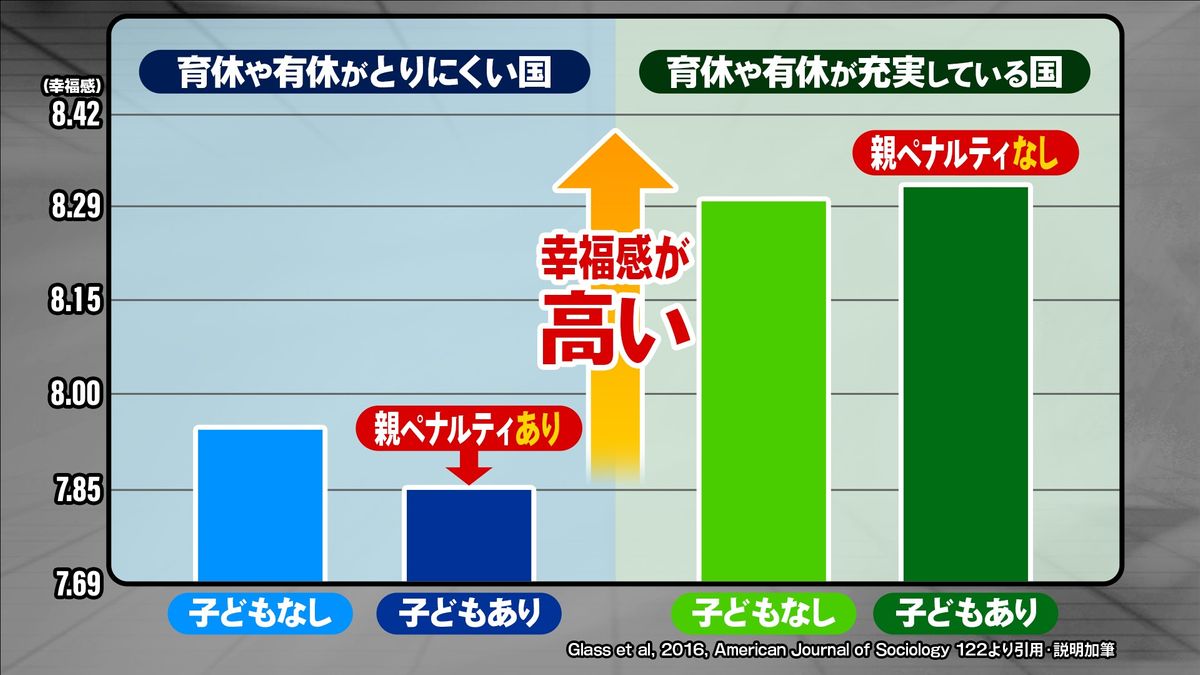

また、社会学の分野で有名な研究によると、日本以外の欧米18カ国を調べたところ、アメリカやオーストラリアなどでは、子どもがいる人は、いない人に比べ、幸福感が有意に低い、つまり「親ペナルティー」が観察されたということです。

一方、北欧諸国やフランスでは、子どもがいる人と、いない人で幸福感に違いがなく、国民全体の幸福感も他の国に比べて高いという傾向がみられたといいます。

「親ペナルティー」がみられる国とない国、その違いは、私生活と仕事の両立を支援する国や企業の制度(フレックスタイム制、有給休暇、育休)が充実しているかどうかだったそうです。

両立支援策が充実していると、働く母親は両立がしやすい上、父親も家事育児を担うことができ、本人の「父親ペナルティー」やパートナーの「母親ペナルティー」が減る可能性があり、子どもがいても、幸福感が下がらないとみられるということです。

そして、国民全体の幸福感が高い国では、両立支援が「育児」だけでなく、「プライベートと仕事の両立全般」を支えるものなのだといいます。

つまり、子育て中の人だけが制度の恩恵を受けるのではなく、有給休暇取得やフレックスタイムの理由が、(アイドルなどを応援する) 推し活も含めた趣味、友人関係、恋愛関係など、何でもいいのです。

「両立支援の予算確保のため、国債や税金も必要かもしれませんが、多少負担が増えても、みんなの多様な生活を守ろうという国が、幸福感が高く、出生率が比較的高い」と柴田さんは指摘します。

■誰もが使える両立支援を

柴田さんによると、両立支援には非常に多様なメニューがあり、フレックスタイム制や有給休暇、育児休業のほか、今は、テレワーク、デジタル化、時短勤務もあります。

きっかけは少子化対策だとしても、誰もがこうした制度を使いやすくすれば、お互いの私生活を大事にするようになり、子どもがいても、いなくても幸福感が高くなり、こどものいない人、育て終わった人にとってもメリットがあります。

また、時間や気持ちに余裕がうまれたり、趣味での出会いが増えたりすることで、結婚や出産が増えることにもつながる可能性があります。

■男性の家事育児時間長いほど、第2子が生まれやすい

少子化対策には、ほかにも重要なものがあり、柴田さんは、その一つとして男性の育児休業をあげました。

「男性育休が出生率にどのぐらい効果があるか、研究上は目立ったもの見あたらない」としながらも、「出産後にしっかり夫婦で子育てする経験があると男性の家事育児時間が増えるという海外の研究がある」と説明。

そして、男性の家事育児時間が長いほど、第2子が生まれやすいということが厚生労働省のデータ分析ですでにわかっているとして、柴田さんは、「妻ばかりに負担が偏っていると、余裕がなく、次の子どもを産めないだろう。男性の働き方を変えることが重要」と指摘しました。

そして、「日本の男性育休制度自体は世界トップレベルで、あとは取得しやすくなるかどうか」「海外の研究では、男性の上司が育休を取るとその部下たちに育休取得が、ばっと広がるという結果が出ている。上司が取得すると空気が変わる」と述べました。

柴田さんは、自身が育児休業を取得した経験について「私の部局のトップが、どうぞ取ってくださいと教授会で言ってくれて、私の上司もすごく応援してくれて、取得が非常にスムーズにいきました。組織のトップが『とってもいいよ』と言うのでは、(取る側が)やっぱり取ってはいけないのかな、迷惑かなと思ってしまう。『取りたければ是非取ってください』と強力にメッセージを出すことが非常に重要かと思います」と語りました。

■2100年は遠い未来でなく、今の幼児の半数以上が生きている

記者が、「翌日の雨や雪については、非常に気にして、政府が警報も出して備えるが、人口減少は確実に来るし、他国からの攻撃なしでも、国力が弱まるのに、危機感が持てていない」と問うと、柴田さんは、「その通り。直近の危機感は非常に身をもって感じるが、10年後とか、数十年後となると、あまり響かなくなってしまう、これは人間の性(さが)だと思うんですね。ですので直近にどういう危機があるのか、わかりやすく見える化することが大事かなと思います。 今回、私が、制度改革は2025年がタイムリミットだと言っているのは、せっかく制度を良くしても10年後、20年後には、もう若い人が多くはいないわけですから、早く実現する必要がある」と説明しました。

さらに「2100年というと遠く感じるが、今、0歳から6歳の子どもたちの半分以上は生きているというのが政府の推計で出されています。 その幼い子たちが、2100年、果たして安定した社会で幸せな老後を送れているか、当事者のいる未来として重要な視点かなと思います。 実は危機は2年後から更に迫ってくる、ここがターニングポイントになっている。今の子どもたちが幸せに過ごせるような社会を、我々は残してあげたい、それが我々世代の責務であると考えるような人々も多いんじゃないでしょうか」

■改革により子どものいない人含め、メリットがある

柴田さんは、少子化対策として改革を行う意義について、次のように説明します。

「改革を今始めると、長期策(働き方改革や賃金上昇など)の面で見れば、本当に誰にとってもメリットがある。即時策(児童手当拡充や学費補助など)を実行することで、子どもが増えていくと社会の活力になるので、子どもがいない人含め、将来の自分の老後の安定にも繋がるわけですよね。 将来の自分の老後、年金や介護を(税金など金銭面や実際に介護現場などで働くことで)支えてくれるのが、今を生きる、そしてこれから生まれてくる子どもたちです。 そういった点からも、全ての人々が、子どもたちの誕生だとか健やかな育ちを応援するという、自分事としての視点を持つ必要があると思います」

■出生率にはまだ「伸びしろ」がある?

柴田さんは、過去に生まれた子どもの数を今から増やすことはできないが、未来は変えられる、希望はあるといいます。

「日本は、まだ希望出生率の1.8(若者の結婚や出産が希望通りかなうとした場合の出生率)が実現できていません。2021年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの数)は1.30で、0.5人分も実現できてないということは、まだ伸びしろがあるということですね。 そこは十分希望が持てる。制度さえ改善すれば、あるいは雇用の安定や賃金が改善すれば十分まだ伸びしろはあると思います」

「(様々な制度改正で)育児が楽しい、子どもとふれあえるのが楽しいといった気分、空気がもっと高まると、希望出生率そのものも上がる可能性があります。データ上言えるのは、労働時間が減ると出生率が上がりやすい傾向がありますので、たとえ価値観が自由化しても、よりお金と時間に余裕ができてくれば、出生率が維持される可能性はある。 出生率が下がり続けるのが絶対的な未来というわけではなく、お金と時間と安定の状況によるかなと思います」

■親子が孤立しない社会へ

柴田さんは、生まれる子の数が増えるかどうかだけでなく、生まれた子どもや親が孤立せずに、安心して暮らせることも重要だと強調。

保育園の配置基準(保育士一人が担当する子どもの数)を先進諸国並みに改善することや、専業主婦も週に1、2回かそれ以上、子どもを保育園に預けることを可能とする取り組み、子育ての専門家が、妊娠中から生まれて数年後まで定期的に家庭訪問する「伴走型支援」などで、核家族やひとり親などの孤立や負担感を減らすことが「少子化対策」の前提として必要だとも提言しています。