線状降水帯…気温2℃上昇で1.3倍に 気象研究所が試算 九州でナゼ?“明け方”被害多く【武居信介の防災学】

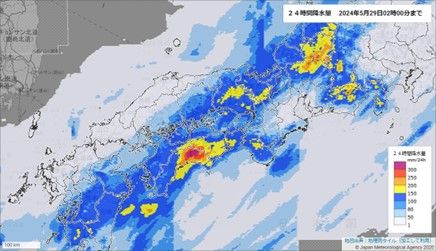

気象庁は5月27日、本来は翌日から運用を開始する予定だった、線状降水帯が発生する可能性を府県単位で半日前に伝える「半日前予報」について、急遽前倒しで運用することを決め、さっそく午前11時過ぎに鹿児島県(奄美地方を除く)と宮崎県に予測情報を発表しました。南九州では24時間の雨量予測が300ミリに達するなど、前線に伴う大雨が予想されたために運用開始を前倒しすることになったのです。

◆対象エリアを限定 危険性を「より明確に」

これまで気象庁は、線状降水帯の情報は「四国」や「東海」などの地方単位で発表してきました。しかし、静岡県や愛知県の太平洋側で大雨が予想されても、地方単位で情報を出すと、岐阜県や遠く離れた三重県でも警戒が必要になってしまっていたのです。

このため、27日からは府県単位による発表に切り替えました。対象エリアを府県単位にしぼりこむことで、大雨の危険性が高まることを、より明確に地域の人たちに伝えるねらいがあるのです。

5月27日~28日にかけての大雨では、鹿児島や宮崎に加えて高知県、徳島県、岐阜県、愛知県、静岡県にも相次いで線状降水帯の半日前予測情報が発表されましたが、結局、線状降水帯の発生まで至るケースはありませんでした。

とはいえ、鹿児島県の肝付前田では3日間で302.5ミリの総雨量を観測、高知県の香美市繁藤では330ミリ、長野県の王滝村御嶽山では347.5ミリもの総雨量を観測しました。

線状降水帯の発生の予測は難しく予測が外れるケースも多くありますが、線状降水帯が発生するまでに至らなくても、情報が発表された場合にはほぼ必ず大雨が降るので災害への警戒が重要になります。

◆今年も大雨の季節 線状降水帯に注意を

今年もいよいよ大雨による災害の季節がやってきました。

大雨で特に注意しないといけないのがこの線状降水帯の発生で、集中豪雨の中でも線状降水帯が発生すると家屋が倒壊したり人が亡くなったりする被害が多くなることが実際の統計でも指摘されています。

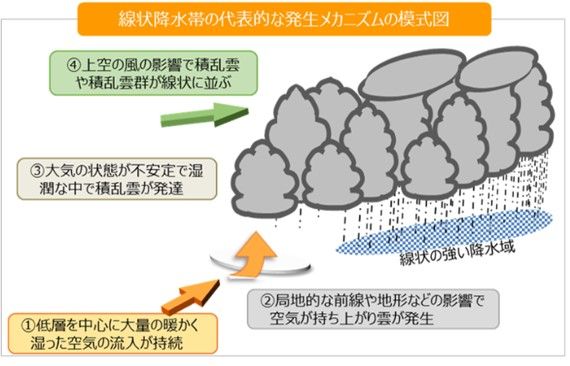

線状降水帯とは、列をなした積乱雲群が数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞するもので、長さは50~300キロ程度、幅は20~50キロ程度の広さで強い雨を降らせ続けるものです。

発生するメカニズムは、前線に向かって暖かく湿った空気が大量に入り込んで線状にいくつもの積乱雲が発生するケースや、積乱雲の風上側に次々と新しい積乱雲が発生して(バックビルディング)発達して移動することで同じ場所に積乱雲の列が居続けることによるケースが知られています。

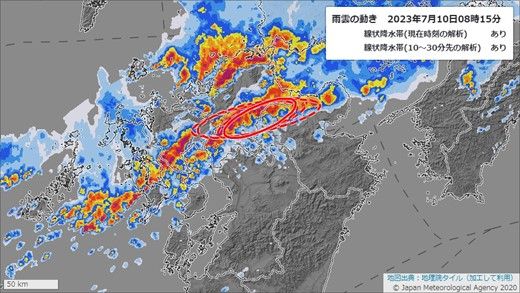

レーダー画像で長く赤く示される雨雲が線状に並んでいるケースがよくありますが、雨雲が並んでいても同じ場所にとどまらず、例えば東に移動していくような場合は、線状降水帯とは言いません。

同じ場所にとどまって雨を降らせ続けることが線状降水帯の定義では重要なポイントで、同じところで集中豪雨が続くので災害に結び付くケースがとても高くなるのです。

◆線状降水帯 九州では注意が必要なシーズン

九州や沖縄の南日本では線状降水帯が5月ごろから発生しはじめて、6月と7月の梅雨時に特に多く発生しており、豪雨災害となった場合の大半で線状降水帯が発生しています。8月と9月は台風による大雨が多くなっています。

東日本では9月に線状降水帯の発生が多くなっていますが、これは台風が発生しているときに台風から少し離れた場所で線状降水帯が発生しやすくなるためです。九州などでは、まさにこれから線状降水帯の発生に特に注意が必要になってくるシーズンなのです。

◆「明け方」被害の多くが九州 原因まだ解明できず

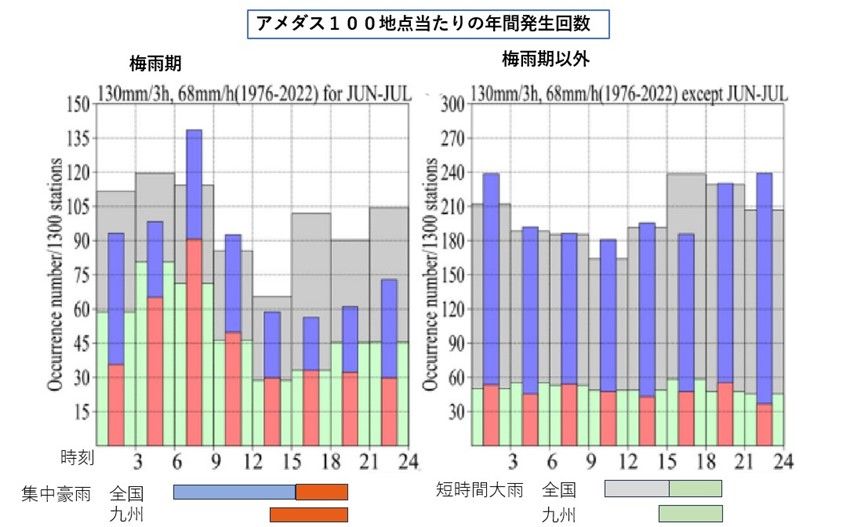

梅雨時の集中豪雨で特に注意しないといけないのが、多くの人が寝込んでいる未明から明け方に多く発生していることです。

梅雨時以外はあまり時間帯に関係なく集中豪雨が発生していますが、梅雨の時は全国的にみても集中豪雨が発生する時間帯が未明から明け方に多くなっていて、特に午前7時~9時ごろに多く発生しているのです。そして、九州ではこの傾向が極端になっていて、明け方の大雨被害の多くが九州での発生です。

気象庁ではどうして九州で明け方に多いのか、原因はまだ解明できていないといいます。

夜中にぐっすり寝込んでいる中で集中豪雨が発生すると命を落とす危険がさらに大きくなるので、いかに備えるかが重要なポイントとなります。気象情報で「今夜は大雨に注意が必要」という情報が流れているときには、水があふれても浸水しない2階などの高いところや、土砂災害を起こしそうなガケから離れた高い安全な場所で寝る、気象情報を夜中も時々起きてチェックするなどの自衛策が重要になります。

特に九州ではより強く警戒する必要があるといえます。

◆2℃の気温上昇で線状降水帯の発生は1.3倍に

さらに注意しないといけないことに温暖化があります。温暖化が進むことによって線状降水帯の発生が今後増えていくというのです。

気象庁の気象研究所の試算によると、気温が2℃上昇した場合には線状降水帯の発生確率は現在の1.3倍に上昇するという予想になりました。また、気温が4℃上昇した場合には、1.6倍も線状降水帯が発生するというのです。さらに、それぞれの線状降水帯が発生した場合の総降水量もこれまでよりも増える結果となっています。

地域を見ても予想では九州などで増えることはもちろん、これまで線状降水帯が発生することが少なかった北日本でも多く発生する予想となっているのです。気象庁では、研究を重ねることで予測精度の向上を図り、将来的には府県単位ではなく、市町村単位で線状降水帯の予測情報を発表できるように準備を進めたいとしています。

今後、さらに増加すると予想される線状降水帯。私たちは、これまでに経験したことのないような短時間に大量な雨が降り続くケースを想定して、いかに早くどのタイミングで、どこに、どのルートで避難するのか決めておくなどの対策とともに、正確な情報をいち早く入手する方法を決めておくことが重要です。

【筆者プロフィル】

元中京テレビ報道局担当局次長。気象予報士であり、国土交通大臣委嘱「気象防災アドバイザー」として活動も行う。現・名古屋大学減災連携研究センター研究員。