ワクチン接種“加速”に必要なコトは?解説

各国の「少なくとも1回ワクチンを接種した人」の割合を見ると、日本はわずか4.4%と、世界平均を大きく下回っています。国際的なワクチン争奪戦で出遅れてしまったことが背景にありますが、今後、接種を加速させるために必要なことは何か、「国と自治体の連携」をテーマに解説します。

◇◇◇◇◇

◆接種予約の「スマホ教室」…会場にホテル提供申し出も

24日、都内では、スマホでコロナワクチンの接種予約を取るための教室が開かれていました。主催したのは、高齢者向けのデイケアサービスを提供する会社です。

ワクチン接種をめぐっては、ネット予約が難しい高齢者が電話や窓口に殺到する事態も起きました。そうした状況を受けて、この日の教室は、この会社が自ら急遽行ったもの。行政からの依頼などはないといいます。

スマホ教室の企画者・三宅祐也さん「私みたいに地域とかでスマホ教室やられている人は結構いると思う。そういう方々をうまくネットワークして早めに動いたりすることが今後できてくるのかな」

週末、神奈川・平塚市の『グランドホテル神奈中 平塚』では、宴会場をワクチンの集団接種会場にするため、市の担当者が大急ぎで準備をしていました。駅前に大きな公共施設がないため、民間施設の利用を検討していたところ、駅に近く、バリアフリーなどの条件を満たすこのホテルが自ら会場提供を申し出たということです。

◆ワクチン接種の開始が遅れた理由…平塚市の場合

ワクチン接種の開始が予定よりも遅れたという平塚市。その理由について、市によると、医療従事者のワクチン接種ではまず、地域で拠点となる病院にワクチンを配布。そしてそこから小さなクリニックなどに配られるという方法がとられました。

拠点となる病院を決めるのは県の担当。ところが、平塚市内の病院はどこも拠点になりませんでした。そして、その情報を市が知ったのは、決定の後でした。

慌てて県に問い合わせ、近隣の市の拠点を経由してワクチンを入手することになったといいます。

平塚市健康課・磯部達男課長「県とうまく連携できれば、もうちょっと早めのワクチンの供給ができたのかなと」

こうして医療従事者への接種に出遅れたことが、高齢者への接種にも影響。遅れを取り戻すため、集団接種の開始を前倒ししました。

◆専門家は政府の“丸投げ”指摘…経済回復に必要なものは

政府のコロナ対策分科会委員も務める専門家は──

小林慶一郎委員「国が方針を決めて、市町村や都道府県に対して強いリーダーシップを発揮しなければいけない状況だと思いますけれども、(責任などを)丸投げしているという状態になってしまっている」

接種が進んでいる国と比べて、日本は、経済の回復にも遅れが出始めています。

小林慶一郎委員「ちゃんと実績を毎日公表するというような形で、国民や企業がワクチン接種の進捗(しんちょく)について確信が持てるような情報発信をするということがまず一番大事だと思う」

国の強いリーダーシップが求められます。

◇◇◇◇◇

ここからは、日本テレビ社会部の尾崎浩行部長が解説します。

■日本の“接種率”4.4%…世界の平均を多く下回る

──各国の「少なくとも1回、ワクチンを接種した人」の割合を表したグラフを見ると、この中で日本はわずか4.4%と、世界平均を大きく下回っています。この数字をどのように捉えたら良いですか?

国際的なワクチン争奪戦で残念ながら日本は出遅れてしまったんですが、その中で接種を増やそうにもなかなか思うように増やせない状況が続きました。

ただ、今後はどんどん供給量が増えていくことが見込まれていますので、それにどう対応するのかということがカギを握ることになると思います。

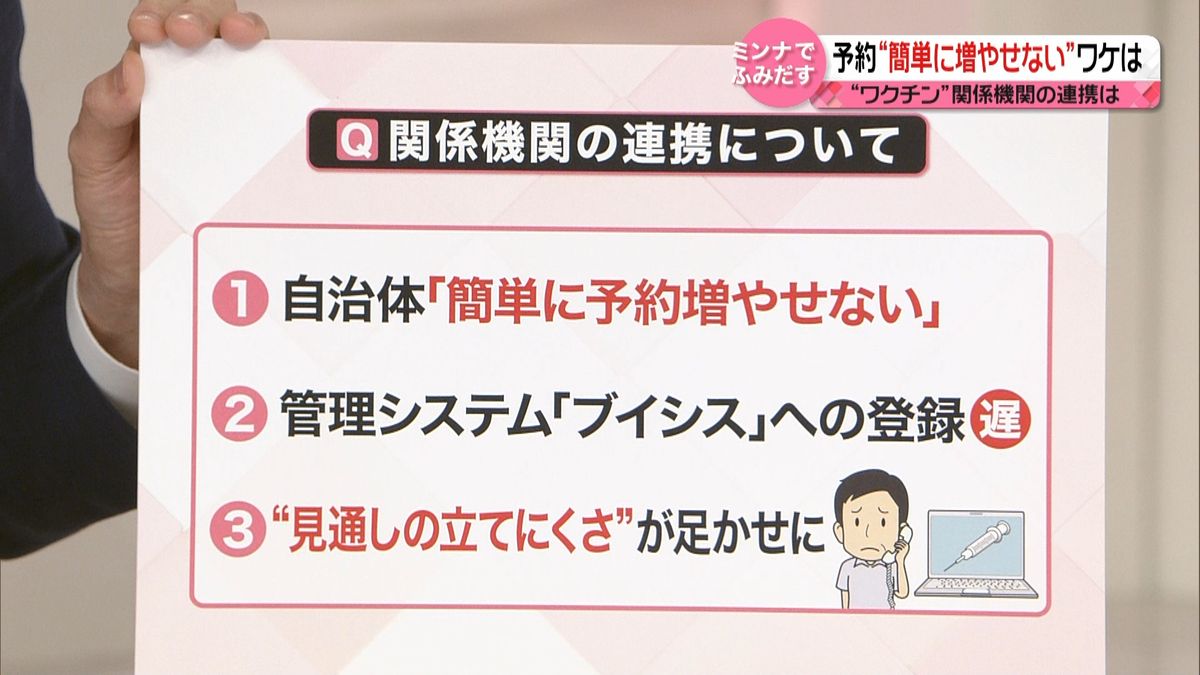

■関係機関同士の連携、うまくいかない理由は

──国の大規模接種が始まりましたが、関係機関同士の連携がなかなか、うまくいかないところもありましたね?

次のような声があがっています。

(1)自治体「簡単に予約増やせない」

政府は「来月末までに全ての高齢者に十分な量を供給する」といっていますが、接種を担う現場の自治体からは「簡単に予約は増やせない」といった声も聞かれます。

(2)管理システム『ブイシス』への登録「遅い」

ワクチン分配をめぐる決定は国から都道府県に伝わり、そこから市区町村へという流れになっています。国からは全体的な供給スケジュールが示され、分配量と納入予定日が決まれば、ワクチン接種の管理システム『ブイシス』で自治体も確認できる仕組みになっているんですけれども、現場からはこの情報登録が遅いという不満も聞かれます。

(3)“見通しの立てにくさ”が足かせに

首都圏のある自治体に話を聞きますと、「ワクチンが届く具体的な日時がなかなかわからないので、予約が取りづらい。想定される期間のうち、最も遅いスケジュールで計画を立てるしかない」という声もあります。今後、供給量に余裕が出てきましたら、そうした状況も改善されることが期待されますが、「見通しの立てにくさ」が接種を加速する足かせになってきたといいます。

■接種のスピードUPへ課題は

──接種のスピードを上げるには国と自治体、双方の溝を埋めていくことが必要ですね。

次のような課題があります。

(1)感染深刻地域・大都市圏のスピードUPが課題

直近の総務省の調査によりますと、全国の自治体の約7%、125の自治体が「7月末までに高齢者接種を終えるのは難しい」と回答しています。一見、少ないように見えますけれども、実は感染状況が深刻な地域ですとか、人口の多い大都市圏ほど遅い傾向がありまして、そうしたところのスピードをいかに上げていくかが課題になっています。

(2)“かかりつけ医”の接種参加がカギ

そこで求められるのが、多くの自治体が抱えるワクチンの打ち手不足の解消です。中でもカギを握りますのが“かかりつけ医”と呼ばれる町のお医者さんたちの存在です。通常診療の合間を縫っての接種は負担も大きいのですが、高齢者にとっては「持病や体調を把握してくれていて安心できる」メリットがありますし、比較的大きな公立病院などがコロナ対応に追われがちな中では、規模は小さくても地元に密着した開業医が、多く接種に参加すれば、大きな力になります。

(3)行政のサポートが重要

ただ、開業医の中には、ワクチンの管理システムの入力の煩わしさですとか、接種後の副反応への対応を心配して及び腰な人もいるといいます。そうしたところに行政がどうサポートしていくかも大事な点です。

まさにワクチン接種は総力戦ですので、政府や自治体、医療従事者が一体となって接種のスピードアップを図っていくことが大切です。