都内の“接種”調査 自治体の工夫・課題は

全国19の都道府県に出されていた緊急事態宣言は、9月30日をもって解除されますが、解除を可能にした要因の1つが、新型コロナウイルスのワクチン接種が進んだことです。日本テレビが行った自治体へのアンケートからは、ワクチン接種をめぐる現場の実態や今後への教訓が見えてきました。詳しく説明します。

◇

■感染者数は減少傾向に 都内の自治体“接種状況”調査

東京の感染状況について、29日、東京では新たに267人の感染者が確認されました。直近7日間の感染者数の平均は302.3人で、300人台前半の水準に下がってきています。

感染者数が減少傾向に転じた理由の1つが、ワクチン接種が進んだことです。都内の自治体では、新たな動きも出てきました。

千代田区新型コロナウイルス予防接種担当・山崎崇課長

「千代田区では今、ワクチン接種が順調に進んでますので、若年層の方が今、接種を受けています」

千代田区の集団接種会場は、30日で運営を終了します。医療機関での集団接種は一部で続けるそうですが、希望者への接種完了のめどが立ってきたことが、終了の理由だといいます。

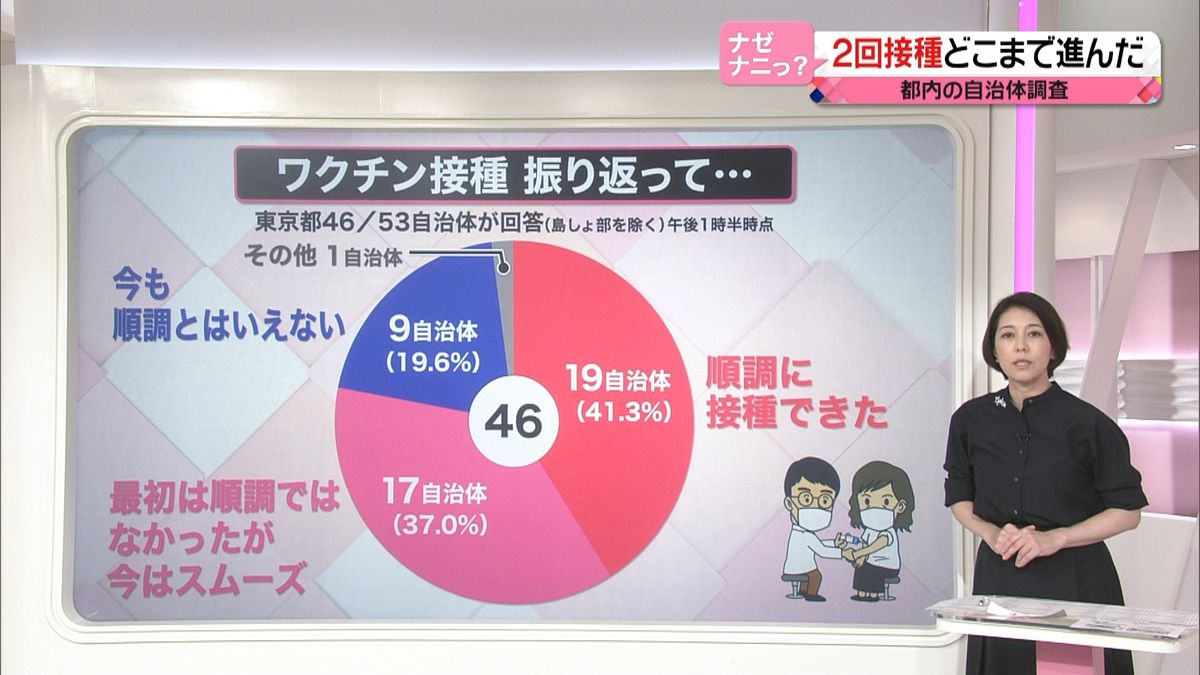

各自治体の最新の接種状況はどうなのか調べてみたら、いろいろな課題が見えてきました。日本テレビでは、都内の島しょ部を除くすべての自治体にアンケートをお願いして、53自治体中46の自治体から回答を得ました。

27日時点の「ワクチンの2回目接種率」をランキングにし、低い方からみていきます。50%台は以下の自治体などです。

46位 立川市

45位 府中市

44位 葛飾区

…

以下の自治体などは60%を超えました。

33位 清瀬市

31位 町田市

31位 江東区

…

26位 品川区

…

19位 目黒区

…

17位 世田谷区

…

上位8位以上になると、70%を超えてきます。

…

5位 調布市

4位 台東区

3位 小金井市

2位 日の出町

そして一番、接種率が高かったのが檜原村で、85.3%とほとんどの人が接種を完了しているということです。

■「順調に接種」の自治体 どのような工夫?

檜原村では、どのような工夫をしてきたのでしょうか。

村の人口は2000人ほどで、半分以上が65歳以上ということです。高齢者は予約をとることが難しいこともあり、各コミュニティーセンターで「巡回接種」をすることでスムーズに接種が進んだという背景があるそうです。

一方、各自治体に「ワクチン接種が順調に進んだかどうか」について聞いてみました。「順調に接種できた」と答えたのが19の自治体で、4割以上を占めています。「最初は順調ではなかったが、今はスムーズ」というのが、17の自治体です。9つの自治体は「今も順調とはいえない」と回答しました。

ただ、「希望者への接種を完了する時期」を聞くと、各自治体が頑張った状況が見えてきました。一番多かったのは「11月中の接種完了」で27の自治体です。「10月中の接種完了」は10の自治体です。そして、調布市や墨田区など4つの自治体では「9月末で完了する見込み」と回答しました。つまり、30日までに完了見込みということです。

こうした自治体に、どのような工夫があったのか、墨田区の担当者に話を聞きました。

墨田区ワクチン担当・岩瀬均次長

「ファイザー製のワクチンが少しずつ目減りするという情報が(5月末ごろ)国の方から入っていまして、いいタイミングでモデルナ製ワクチンが獲得できた」

元々、「自治体での接種はファイザー製、国の集団接種や職域接種はモデルナ製を使う」ということになっていましたが、6月下旬ごろからファイザー製の国からの供給が滞りはじめました。

墨田区では、その前の5月ごろからモデルナ製を自治体でも使えるように準備を始めていて、実際に6月下旬からはモデルナ製の接種を始めたということです。こうしたことで接種が早く進んだということです。そして、墨田区は70.9%の人が接種を完了しています。

ランキングの上位の自治体と下位の自治体では、モデルナ製の導入の有無で進み具合に差が出ていることがわかりました。

上位23位までの自治体では、およそ半数が「8月までの早い段階でファイザー製とモデルナ製の併用を始めていた」ということです。一方で低い方の23自治体では、9割が「8月までの段階で併用していなかった」ということです。さらに、14自治体では「ファイザー製の供給不足により、予約を一時停止したことなどが影響している」ということです。

つまり、モデルナ製との併用を早めに決断したかどうかが、接種率に大きな影響を及ぼしたといえます。

■“大変だったこと”は…記録の「連携」など課題

次に、接種を振り返って特に大変だったことを複数回答で聞きました。多かった答えが、以下の3つです。

1.供給量の確保

2.供給量の配分予測

3.予約枠の調整

具体的には、江東区では「大規模接種の開始や職域接種など、突然の方針転換によって供給量が減少し、計画の大幅な見直しが必要になった」といいます。複数の自治体からは「『接種記録システム(VRS)』への入力が予想以上に大変で、かなりの事務負担を強いられた」といった声も上がっています。

中には、目黒区などサラリーマンの割合が高い自治体では、職域接種をした住民の把握が困難で、計画が立てにくかったという声もありました。

今後、2回目の接種が完了しても、必要な人には3回目の接種が始まる可能性もあります。そこで、3回目の接種についても聞きました。

今後の課題としては、文京区の担当者は「自治体間の『転入・転出』に伴う記録の『連携』が課題になることが想定される」と言っています。実は、この問題はとても深刻です。

3回目は2回目の8か月後に行いますので、その間に引っ越しする人も出てきます。厚労省の担当者に聞くと、VRSの情報は引っ越ししても、転入する自治体に引き継がれないということです。つまり、転入した新しい自治体から自動的に3回目の接種券が送られてくることはなく、自ら自治体に申し出ないと届かないなど、新たな課題は山積みになっています。

◇

今回のアンケート結果などを参考にうまくいったこと・いかなかったことをしっかりと分析し、改善すべき点を洗い出して、教訓を次に生かすことが何よりも大切ではないでしょうか。

(2021年9月30日午後4時ごろ放送 news every.「ナゼナニっ?」より)