母を殺したのは、父だった 事件から24年…"死刑囚の子"として生きる息子 たどり着いた答え【Nドキュポケット】

24年前、夜釣りに誘われたあの夜、父は母を殺していた。死刑囚となった父を「絶対に許せない。けど…」と、葛藤の末に受け入れた息子。母への罪悪感に苦しみながら、いつ訪れるかもしれない死刑の執行に怯え生きてきた。

刑の確定から執行までの期間は、平均で9年。父の場合、すでに13年がたっている。親の罪に翻弄されてきた息子は、“ある答え”にたどり着いた。

大山寛人さんの父は、人を殺した。殺されたのは、母だった。

一般職をしていた時期もあった。しかし結局、父親のことがバレてしまって、“人殺しの息子”という、「特殊な立場の人間を雇うことは難しい」という理由で、クビになることも多かったという。家族も友人もいない名古屋の街で、風俗店店員として働いている。

2000年3月2日の夜、12歳だった大山さんは、突然、父から釣りに誘われた。急いで釣り具を準備して、父と母が乗る車に乗り込むと、母は助手席のシートを倒して横になっていた。大山さんは、母親が僕は眠っていると思ったという。

母を車内に残して、離れた場所で別々に釣りを始めた父と息子。すると、父親から「いま、海に何かが落ちたような音が、“ボチャン”という大きい音が聞こえなかったか」と言われた。

大山さんは、ある異変に気付いた。助手席で眠っていたはずの母親の姿がない──。ほどなくして、海に浮かぶ母が見つかった。海からすぐに引き上げられたが、人形のようにぐったりしていた。

父である大山清隆死刑囚は、釣りをする息子の目を盗んで、遺体を岸壁から遺棄。転落事故に見せかけて、300万円の保険金をだまし取っていた。

夜釣りに出かける30分前、父は母に睡眠薬を飲ませ、自宅の浴槽に沈めて殺害。息子を釣りに連れて行ったのは、隠ぺい工作だった。

大山寛人さん

「人間じゃないと思いました。自分の子どもまで利用するなんて。散々泣きわめいて、その後、だんだんと湧き上がってきて。憎悪、憎しみ。この手で殺してやりたいと思うほど、憎い。その衝動ですね」

父が逮捕されたとき、大山さんは中学生。生活は一変し、"人殺しの息子"と呼ばれた。

親戚の家に引き取られたが、学校には行かなくなり、盗みに手を染め、バイクで暴走を繰り返す日々。児童養護施設や少年鑑別所を経て、公園のトイレで寝泊まりするようになった。

あの夜の母の姿が頭から離れず、大量の薬を一気に流し込んだこともある。

“お母さん、ごめんね。こんな僕でごめんね。いま、そっちに行くからね”。大山さんは、そんな思いでベンチの上で眠りについたが、それまで経験したことのないくらいの、強烈な吐き気で目が覚めた。

大山寛人さん

「そのときに思いました。死ねなかったって」

父・大山清隆死刑囚は、大山さんの母・博美さんを殺害する約1年前、自身の養父も殺害していた。会社の方針をめぐって対立し、鉄アレイで殴った後、交通事故に見せかけて7000万円の保険金をだまし取っていた。

母の事件から5年、父に一審で死刑判決が下ると、その6年後、最高裁で死刑判決が確定した。

一審の判決後、拘置所の父とは、面会や手紙のやり取りをするようになった。きっかけは、初めて拘置所を訪ねたことだった。

大山寛人さん

「あれほどまでに恨み、憎しみ続けた父親の姿が、あまりにも弱々しく、変わり果てていたんです。体はやせ細り、プルプル震えながら、涙を流していたんです。お父さんは涙を流しながら、僕に謝ることしかできなかった」

「当然、僕もその姿を見てからは、お父さんを責めるようなことはひとつも言えなかったです。絶対に許すことはできないけど、生きて罪を償ってほしいという風に、思いは変わりました」

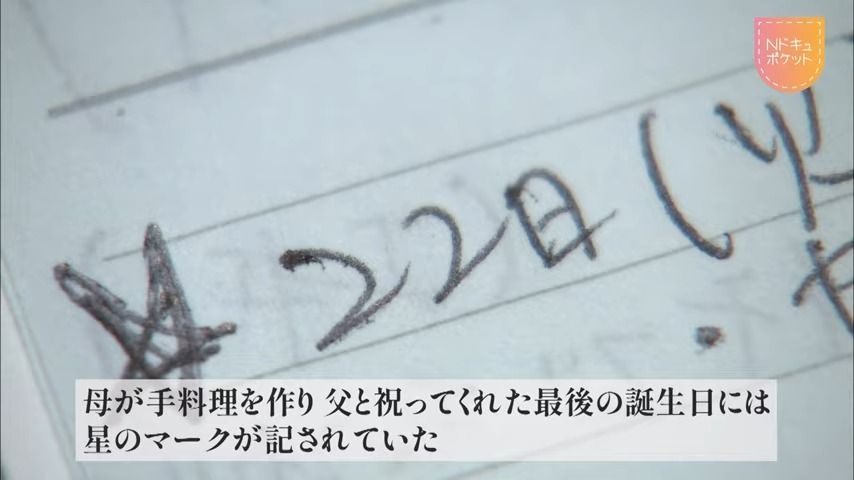

2013年。拘置所の父から宅配便が届いた。荷物の中には、母が生前使っていた手帳やカードが入っていた。大山さんが、初めて手にする形見。母が手料理を作り、父と祝ってくれた最後の誕生日には、星のマークが記されていた。

大山さんは、ティッシュで涙をぬぐいながら、「形見を送ってくれたのは父さんだけど、殺害したのも父さんなんで」と話した。

父からは、面会で母の最期の言葉を聞かされた。

大山寛人さん

「体を無理やり浴槽に沈められて。死ぬ直前に『ひろくん』って僕の名前を叫んだみたいで。でも、僕そのとき、まだ小学校6年生で。2階の自分の部屋で寝ていて、助けてあげられなくて」

「なんで、あの叫びに気づいてあげられなかったんだろうって。今でもすごい後悔してて」

父は、母を殺したことを後悔していると語った。養父を殺した後、周囲から犯行を疑われるようになり、母から離婚をほのめかされたことが動機だったと話した。

大山さんは、父と面会した後、必ず母に会いに行く。殺された母と、殺した父の間で、揺れ動く心──。父を受け入れれば受け入れるほど、母への罪悪感が強くなった。

2022年。父の事件は、今なお生活に影を落としている。

名古屋市内には、大山さんが、住民票を置くために借りている家がある。住所がバレてしまって来られたり、玄関に"殺人者の息子"というような張り紙をされたこともあるという。

趣味の釣りは今も続けている。さおを投げる際、腕元から入れ墨がのぞく。

大山寛人さん

「自分にもし家族ができた際に、同じようなつらい思いをさせてしまうんじゃないか。入れ墨はマイナスの部分しかないと思うので、正直。なので、少しでも結婚しづらい環境に、自分を追いやることが目的」

両腕に刻んだのは、“父の罪”と“母の痛み”だ。

左手に刻んだ“清”は、父親の名前から。そのそばには、骸骨が刻まれていた。罪人が首をはねられて朽ちた姿」「己の命をもってしても罪は償いきれない」「死刑は受け入れる」といった父親の気持ちを表現したという。

逆に右手には、母・博美さんの“美”の文字が。父に殺されてしまった無念などを、自身の中で表現していたという。

父は時折、不安定な心情を手紙につづった。これまでに200回以上の面会を重ね、600通以上の手紙をやり取りしてきた。

大山さんは、3年ほど前から会いに行くのをやめ、手紙のやり取りもなくなった。「そろそろ(死刑が)執行されても本当におかしくない。ここで面会をすることによって、お互い、ついてしまう傷が深くなる」という。

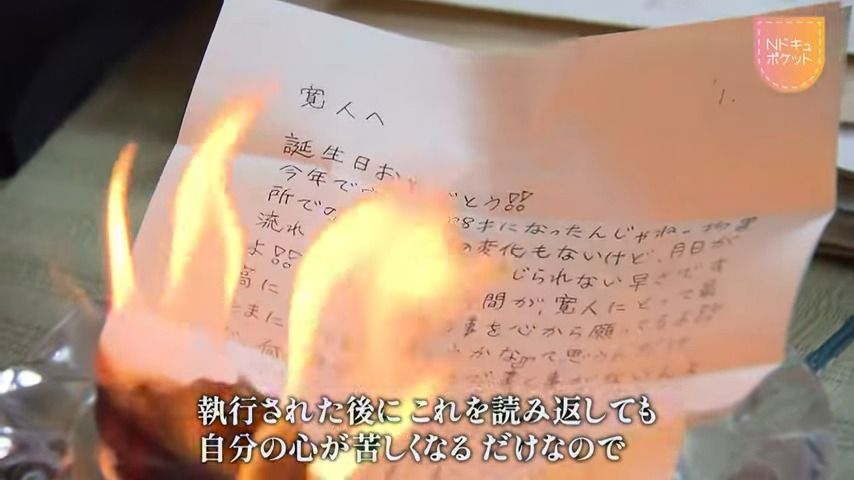

いつか、突然訪れる“その日”に向け、父からの手紙も燃やした。

大山寛人さん

「本当に“もう明日かもしれない”という思いが、より一層強くなってきている。執行された後に(手紙を)読み返しても、自分の心が苦しくなるだけ。いい思い出として読み返すことは、やっぱりできない」

事件から24年。拘置所に収容されている父の刑は、まだ執行されていない。大山さんは決意を固めてペンをとり、法務大臣あての手紙を書いた。もう父の死刑を執行してあげて欲しい、と。

大山寛人さん

「いつか刑が執行されるのは確定していることですし。早いか遅いか、それは分からないですけれど。その恐怖に怯えながら、日々、心も体も削られていく状況。本当に苦しいと思うんですよ」

「分かってもらえないかもしれないけれど、どこまでいっても親ですよ。だからこそ、もう楽にしてあげたいんですよ」

刑の確定から執行までの期間は、死刑囚によってまちまちで、平均は9年。大山さんの父の場合、すでに13年がたっている。

大山さんは、毎朝起きると、まず最初に考えることがある。"きょうかもしれない"──。毎朝、毎朝、覚悟を決めなおすという。