「専守防衛」の日本にできることは? サイバー捜査における日本警察の現在地

■サイバー攻撃はすぐそばに

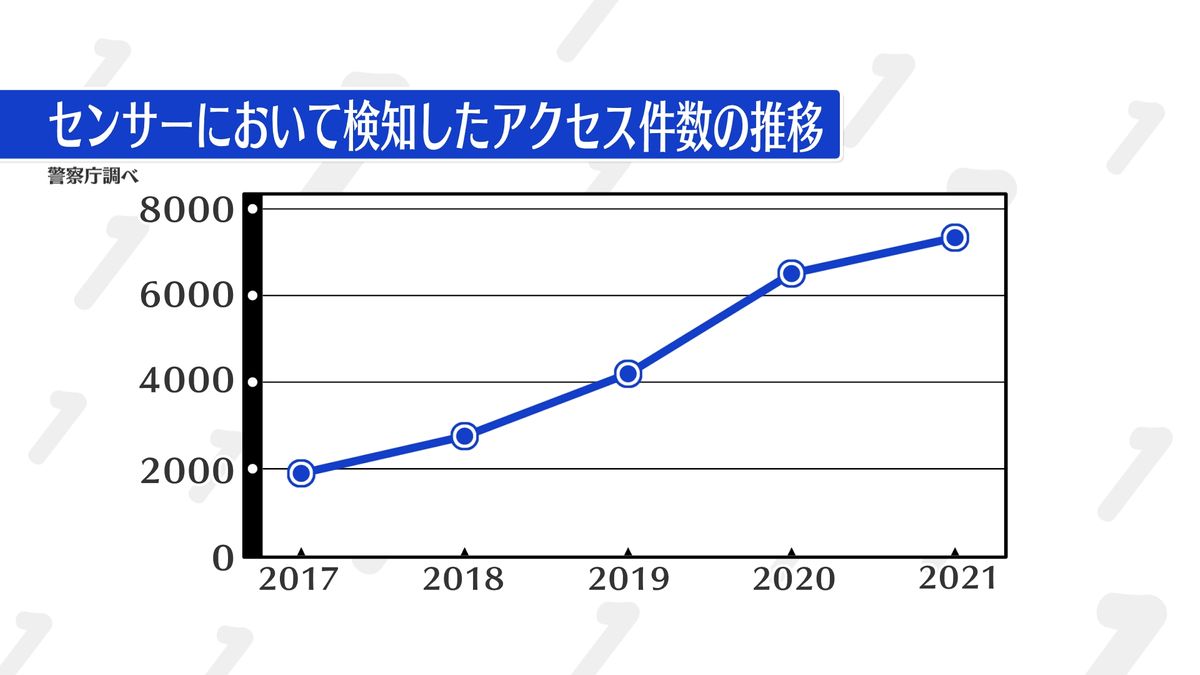

「7335件」。これは、日本で1日に検知されたサイバー攻撃の「予兆」の数。つまりインターネット上でシステムの脆弱な部分を探る不審なアクセスの数だ。

サイバー攻撃はまず、パソコンやシステムの脆弱な部分を狙うのだが、ここからシステムの穴を見つけられると、サイバー攻撃を受けて深刻な被害につながる可能性がある。

この「予兆」は警察庁がインターネット上にセンサーを設置して検知しているのだが、この5年間で4倍近くに増加している。

去年、徳島県の病院では、カルテのシステムがサイバー攻撃を受けて使えなくなった。データの復元と引き換えに金銭を要求する「ランサムウエア(身代金ウイルス)」に感染したのだが、しばらくの間、新規の診療や急病患者の受け入れを中止しなければいけない事態に。

このように、サイバー攻撃が私たちの生活のすぐそばにまで迫る中、これを喫緊の問題だとして、警察庁は今月、28年ぶりに新しい組織を立ち上げた。

■日本警察の「大変革」

今回新しくできたのは、「サイバー警察局」と「サイバー特別捜査隊」。この2つが全国の警察を指導する警察庁におかれる。

「サイバー警察局」は、これまで複数の部門にわかれていたサイバー分野の対応を一本化した組織で、およそ240人体制で捜査の指揮や、情報解析にあたる。

もうひとつ、新たに設置されたのが「サイバー特別捜査隊」。こちらはおよそ200人体制で、捜査権限を持っている。

政府や行政、電力・金融などといった重要インフラに影響する重大事案や、全国規模で被害が発生する事案について直接捜査するのだが、これが警察にとってこれまでにない「大変革」なのだ。

これまで警察庁は法律の立案や都道府県警察の調整役など、行政面の役割に特化していて、実際に事件の捜査や逮捕をするのは都道府県警察だった。サイバー事案についても例外ではなく、都道府県警察が捜査を担っていたのだが、それを国が直接捜査できるようにしたのだ。

■国境を超えた捜査の強化へ

殺人や強盗などの事件であれば、事件が起こった場所を管轄する都道府県警察が捜査をすることが多い。つまりこういった事件には現場がある。

一方で、サイバー空間での犯罪は現場がない。つまり地理的な関係があまりなく、国境を超えた捜査が必要な場合も多いのだ。

しかし、いざ海外と共同で捜査しようとした時、これまで警察庁は海外の捜査機関との「窓口」になるだけで、実際に捜査するのは都道府県警察だった。海外から見ると、事案ごとに向き合う担当者や組織がかわってしまう。警察庁幹部は「信頼関係を築くことが難しかった」と話す。

国の機関である警察庁が直接捜査することで、海外との連携をスムーズにすることが今回の狙いのひとつだ。警察庁幹部は、「直接やりとりできることでスピード感も他国からの見え方もかなり変わるのでは」と期待感を示している。

■「専守防衛」

しかし、課題もある。日本と海外の違いは、敵を攻撃できるかどうかという点だ。

海外では敵のサーバーにサイバー攻撃をしかけて停止させる「テイクダウン」と呼ばれる手法がとられていて、積極的に相手を攻撃することができる。

しかし日本では憲法で「通信の秘密」の侵害が認められていないため、相手のサーバーに入り込んで攻撃するといったことはできない。

ある警察幹部は「日本警察はリアルの世界でもサイバー空間でも専守防衛。注意喚起して攻撃される穴をふさいでいくしかない」と話している。

■日本警察にできること

そこで、日本はこちらから攻撃することはできないが、「アトリビューション」を強化していきたい、としている。

アトリビューションとは、日本語で簡単に言うと、実態解明。サイバー攻撃の背景にいる国家や組織を暴いたり、攻撃の手法や目的を特定することを言う。

具体的に名指しすることで抑止力になるほか、攻撃の手段や目的を明らかにすることで、ターゲットにされている国内の事業者がちゃんと防衛策をとることができるのだ。

2016年から2017年にかけてJAXAなど国内のおよそ200の機関がサイバー攻撃を受けた事件では、警視庁公安部は捜査の結果、この事件の背景には中国の人民解放軍がいると公表した。

国の関与を名指しで公表したのはこれが初めてだったが、アメリカではさらに、攻撃をした個人の特定まで進んでいる。日本もこれからこのレベルにまで最後尾から追いついていこうとしているのが現状だ。

■激化するサイバー攻撃

2月から始まったロシアのウクライナ侵攻のニュースでも、サイバー攻撃という言葉を目にすることが多い。

今、サイバー攻撃の緊張はかなり高まっていて、サイバーセキュリティー会社によると、ロシアがウクライナに侵攻を始める1か月以上前から、ウクライナの政府機関のサイトを改ざんするなどのサイバー攻撃が行われていたとみられている。

この攻撃はロシア政府の関わりも指摘されていて、現実だけでなく、いまやサイバー空間でも攻防が繰り広げられているのだ。

これは決してひとごとではない。日本もロシアに対する経済制裁に加わっているため、今後は日本もサイバー攻撃の対象になる可能性もあり、水面下ではすでに行われている可能性もあると言える。

■日本警察の行方

取材を進める中でも、ここ最近多くの警察関係者がサイバー攻撃への危機感を口にするようになったと実感する。

今回、サイバー特別捜査隊を設け、国の機関である警察庁も直接捜査できるようになった。

しかし日本は、戦前の国家警察の反省から、捜査権限などは都道府県警察が持つことを基本としてきた歴史があるため、一部には懸念する声もある。

警察庁がこのような懸念の声にしっかり向き合いながら、サイバー捜査の現状に風穴をあけることができるのか、注目していきたい。