血液検査でアルツハイマー病の早期予測 東大など

東京大学などの研究グループが、アルツハイマー病の原因となるたんぱく質が脳内に蓄積されているか血液検査を用いて発症前から予測することに成功したと発表しました。

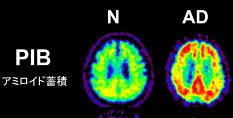

認知症のおよそ7割をしめるとされるアルツハイマー病は、脳内に「アミロイドβ」と呼ばれる異常なたんぱく質がたまり、神経細胞が傷つくことで脳の一部が縮み認知障害を引き起こすと考えられています。

現在、脳内に異常なたんぱく質が蓄積しているか調べるためには、「PET検査」と呼ばれる脳の画像を撮影する検査法などが用いられていますが、体への負担も大きく、検査できる医療機関も限られていました。

今回、東京大学などの研究グループはアルツハイマー病の症状が出ていない人などの血液中から特定のたんぱく質を測定し、脳内に異常なたんぱく質が蓄積されているか予測することに成功したと発表しました。

研究グループの発表によりますと、認知症の症状がない人と、軽度の認知障害のある国内の474人を対象に、アルツハイマーの原因となる「アミロイドβ」と、「リン酸化タウ217」と呼ばれるたんぱく質が血液中にどのくらいあるのかを測定・分析。脳内に異常たんぱく質が蓄積されているか推定した結果を、脳のPET検査の結果と比較したところ、高い精度で予測できていたことがわかったということです。

アルツハイマーの治療は、国内で製造販売している新薬の「レカネマブ」が、アミロイドβを取り除き、症状の進行を遅らせる効果が期待されていますが、対象は「軽度認知症」と認知症の手前の「軽度認知障害」の人となっています。

研究グループは早期段階のアルツハイマー病の診断と、新薬などを用いた早期の治療につながることに期待しているとしています。