<次世代放射光施設『ナノテラス』が研究に追い風>これまで経験・感覚に頼ってきた<食べ物のおいしさ>に迫る(東北大学)

これまで経験や感覚に頼られてきた食べ物のおいしさに迫る研究について、お伝えする。

今年4月から稼働している『ナノテラス』が研究の追い風になっていた。

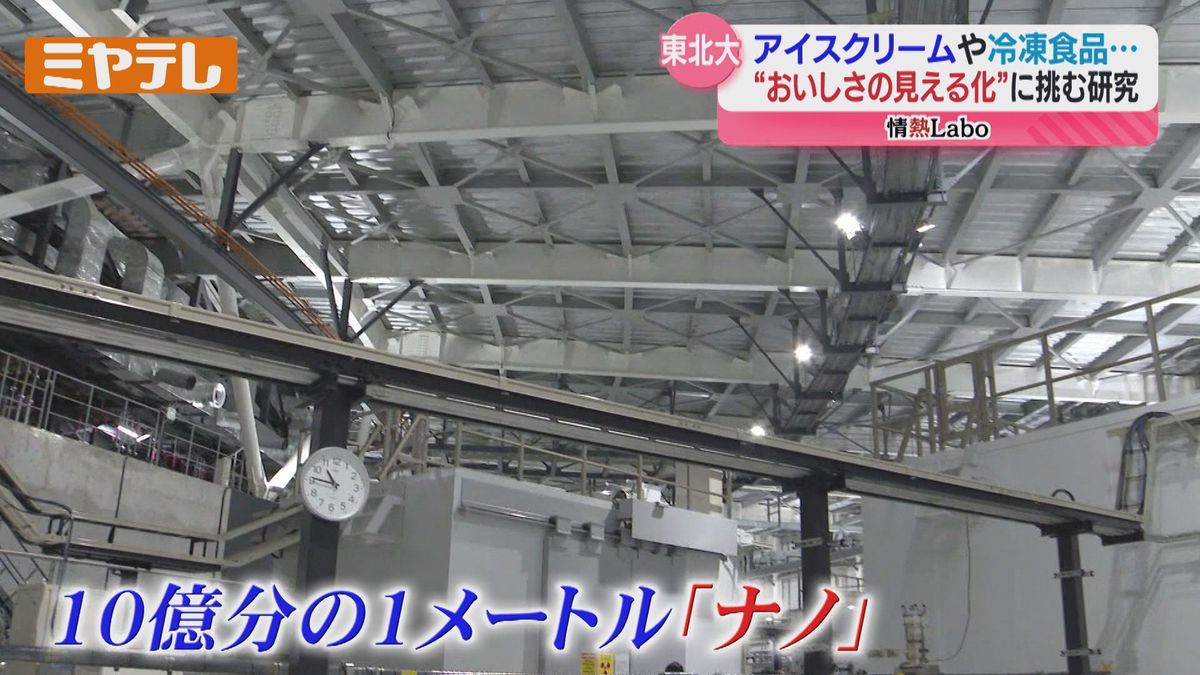

次世代放射光施設『ナノテラス』。

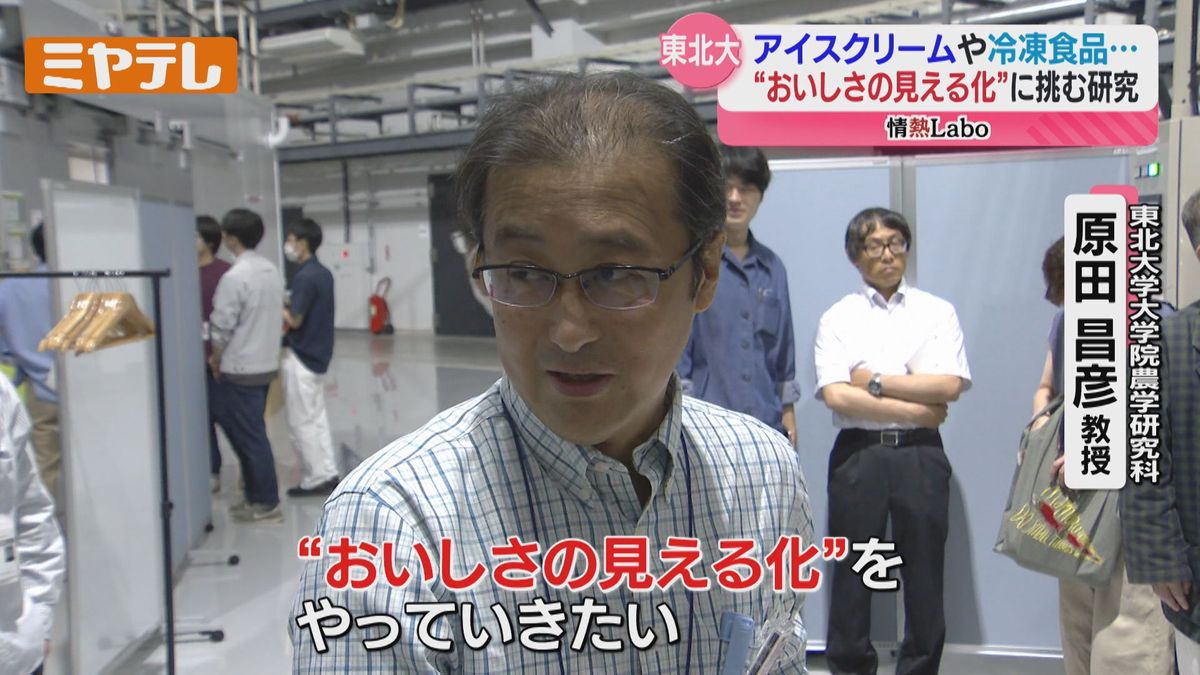

この場所を訪れたのは、東北大学の原田昌彦教授。

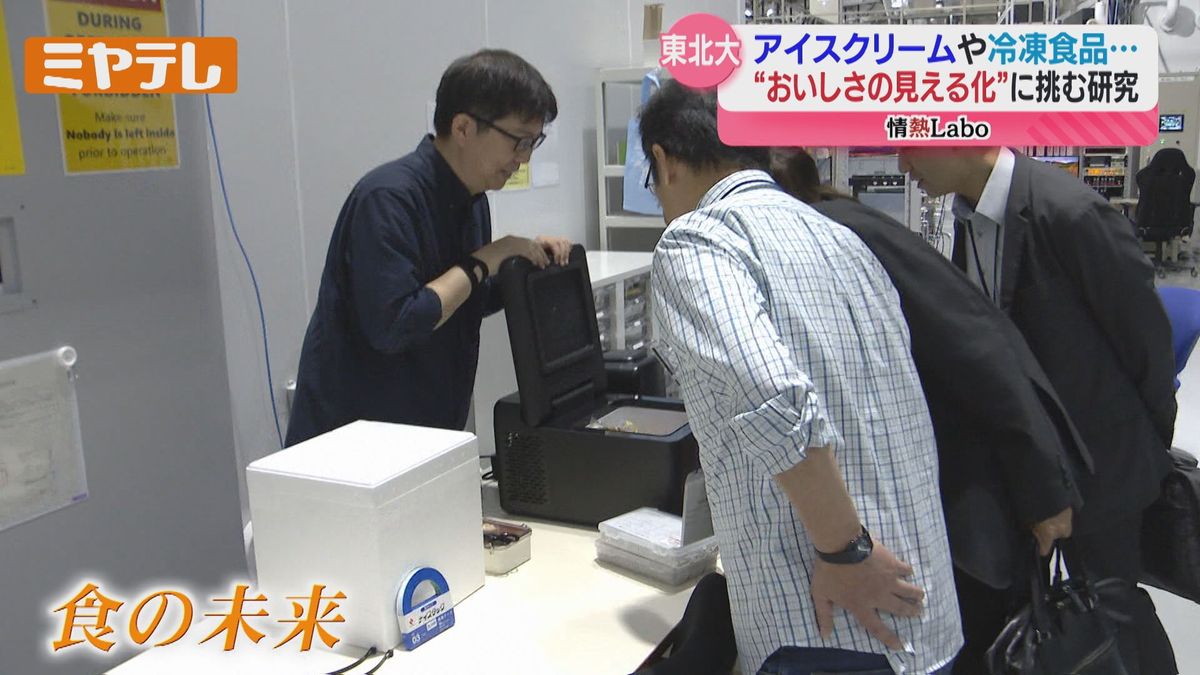

食の未来。

おいしさの可視化を目指して、研究をしている。

東北大学・原田昌彦教授

「これはアイスクリームとか冷凍食品、冷凍とんかつ。普段食べているものをそのまま見ることで、いわゆるおいしさの見える化をやっていきたい。(Q見えそうですか?)きょう初めてですからね、見えるといいですよね、やってみます」

今年4月から本格稼働している『ナノテラス』は〝巨大な顕微鏡〟とも呼ばれ、10億分の1メートル「ナノ」の単位で研究対象を分析することができる。

原田教授は、この世界最高レベルの分析施設で、『人はなぜおいしいと感じるのか』という食べ物のおいしさのヒミツを解き明かそうとしている。

市販のアイスクリームを分析機にセットし、非常に小さなナノの世界を覗いてみた。

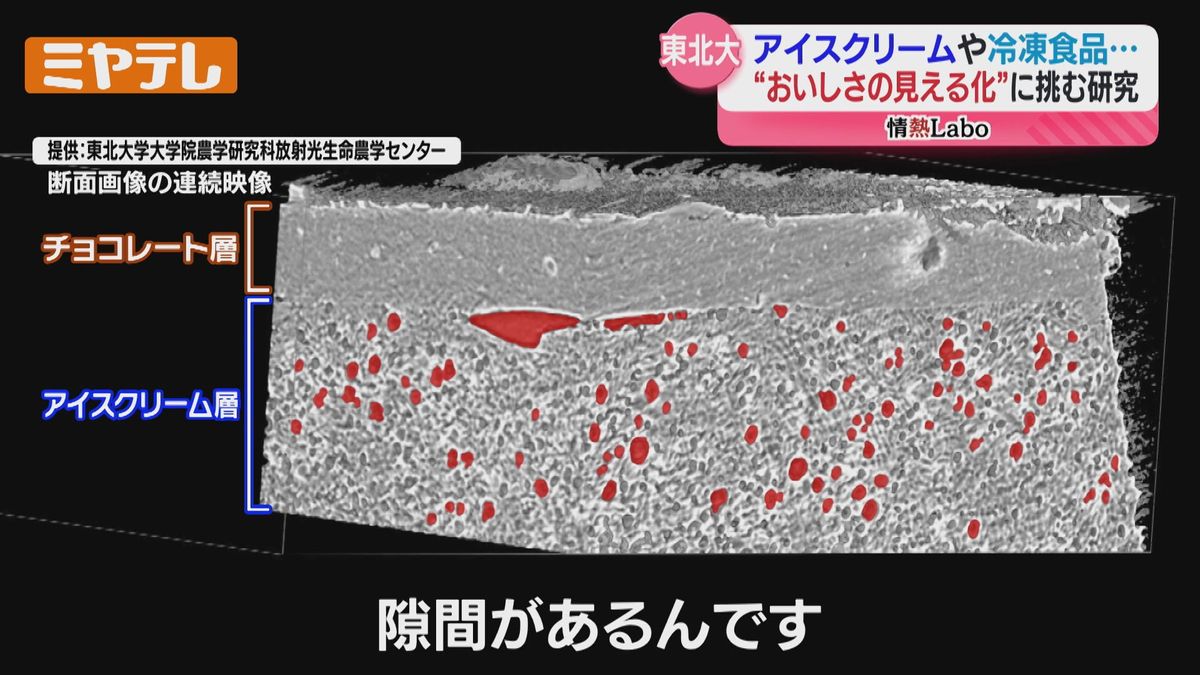

こちらは、アイスクリームの断面の画像を連続してつなげたもの。アイスクリームの断面に、無数の穴があいているのが分かる。

東北大学・原田昌彦教授

「我々が思っているよりたくさん隙間があるんです。隙間ははっきり見えている。口どけ感、口当たり感に関係してくるかもしれない」

『ナノテラス』を活用すれば、アイスが溶けていく過程でこの隙間がどう変化していくのか、口どけ感とどう関係しているのか、分析を進められるという。

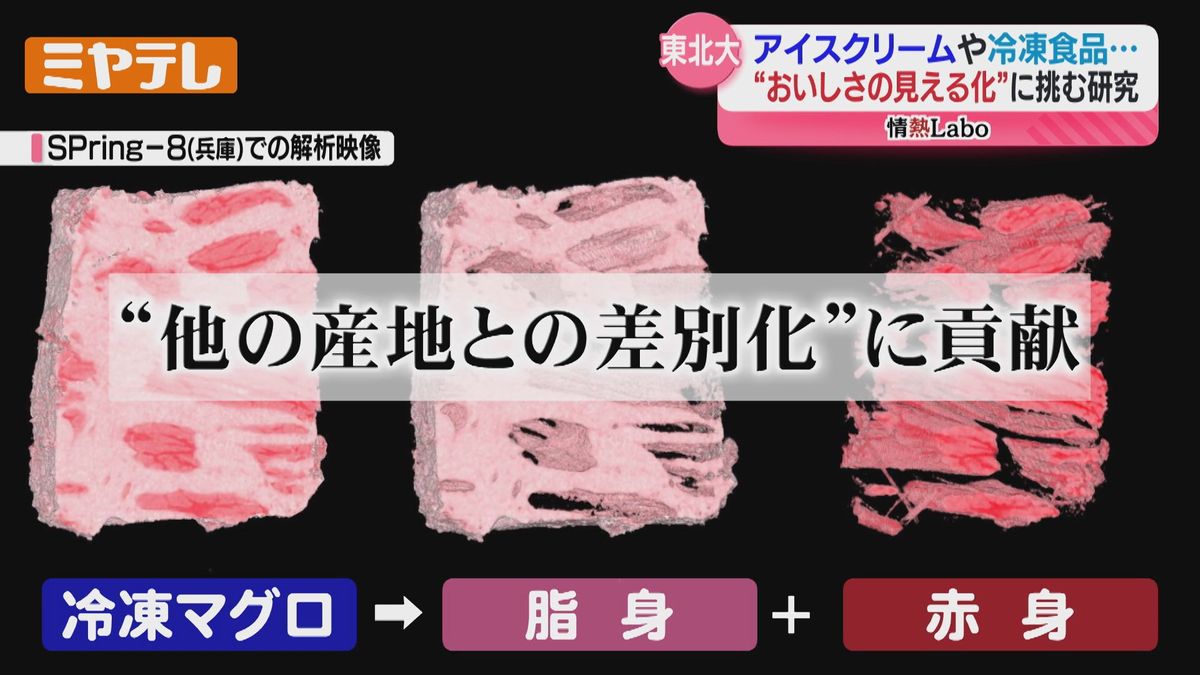

原田教授の研究チームは、これまで兵庫の放射光施設を使いブランドマグロなどの分析に取り組んできた。

脂身と赤身に分割して見える化することで、脂のノリを一目で表し他の産地との差別化に貢献した。

そして『ナノテラス』では、さらに分析の可能性が広がるという。

東北大学・原田昌彦教授

「ナノテラスは非常に放射光が明るいんですね」

『ナノテラス』の放射光は、太陽光より10億倍明るいため既存の施設より物質を鮮明にさらに短い時間で可視化できるという。

東北大学・原田昌彦教授

「肉を焼きながら焼けていく様子の3D像を撮るとか、冷凍食品を凍らせながら凍っていく様子の連続図を撮るとか、それを立体像として撮るとか、そういうことがより可能になる。明るい光でより短い時間で時間変化を細かく見ていくことができる」

そして、原田教授は、この技術で日本の伝統的な食文化を守りたいと考えている。

東北大学・原田昌彦教授

「伝統製法というのはなかなか製法の途中が見えなくて、出来上がりだけがちょっと違う。伝統製法の間では食べ物・内部構造がどう変化しているか、普通の従来の製法とどう違うかというものがみられると伝統製法・伝統食に光が当てられる。その継承にもつながる」