【独自解説】ロシア軍機が日本の領空を侵犯 航空自衛隊が初めて「フレア」による警告実施 領空侵犯機にできるのは「退去」と「着陸」 今後自衛隊法第84条はどうなる?武器使用の明記で変わる各国の対応

ロシア軍の哨戒機1機が9月23日午後1時から3時にかけて北海道・礼文島付近の日本の領空を侵犯しました。ロシア軍機は日本領空に近づくと、ジグザグ飛行や旋回飛行を続け、3回にわたって領空を侵犯しました。 これに対し、自衛隊は戦闘機を緊急発進させ「フレア」による警告を初めて実施しました。 「フレア」とは強い光や熱を放つ装置で、武器には該当しないものの、無線よりも強い警告の意思を伝える時に使用されます。では、なぜ「フレア」による警告を行わなければならなかったのか、今後日本は何を考えなければいけないのか、『読売テレビ』高岡達之特別解説委員が徹底解説します。

■ロシア軍哨戒機が領空侵犯 その時使われた「フレア」とは?その意味は?

9月23日の夜に、安全保障に関する大きなニュースが飛び込んできました。今回、「フレア」という言葉がいろんなメディアの一面を飾っていますが、あまり聞き覚えのない言葉です。ロシア軍機が日本の領空に短時間で3回侵入し、この対応が、今までしたことのない方法でした。こういったニュースを報道すると、「これは相手方に対してやったら撃墜されるんじゃないのか」という人もいます。世界にはそういう国もたくさんありますが、我が国の場合はそう簡単でありません。

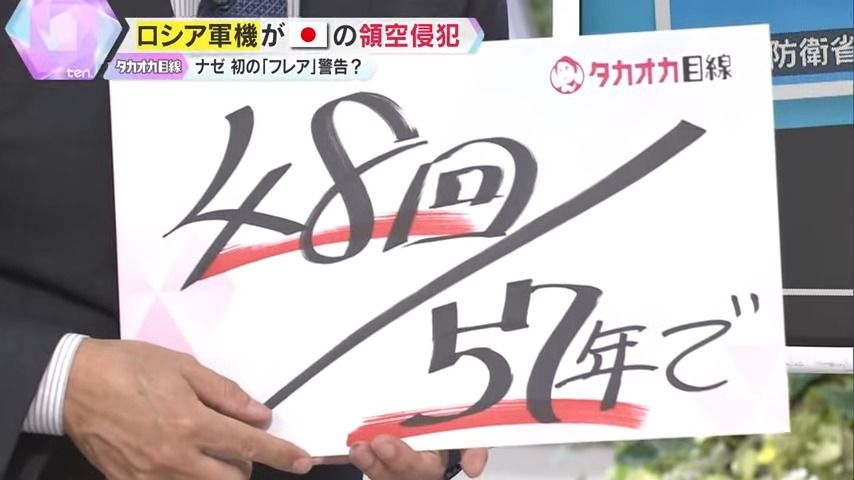

実は、日本が領空侵犯に戦闘機を上げて対処するような対応を始めて57年です。この間に48回領空侵犯をされています。1度は旧ソ連時代ですが、函館空港にいきなり着陸されたということもあります。飛行機の性能が上がってきて相手の国まで到達できるということがあり、57年前からこの警戒が始まったわけです。

火花のようなものが機体の頭から出ているのが「フレア」です。この「フレア」は、戦闘機も爆撃機も出すことができます。軍用機が怖いのは真後ろに相手の飛行機がつかれることです。ミサイルはエンジンの熱に反応して、その熱に向かって飛んで来るわけですが、「フレア」を出すとそちらの火花の方にミサイルが行くので、命中を免れることができます。