【神秘の光】八代海の「不知火」を再び!36年ぶりの撮影に成功した高校生の挑戦に密着

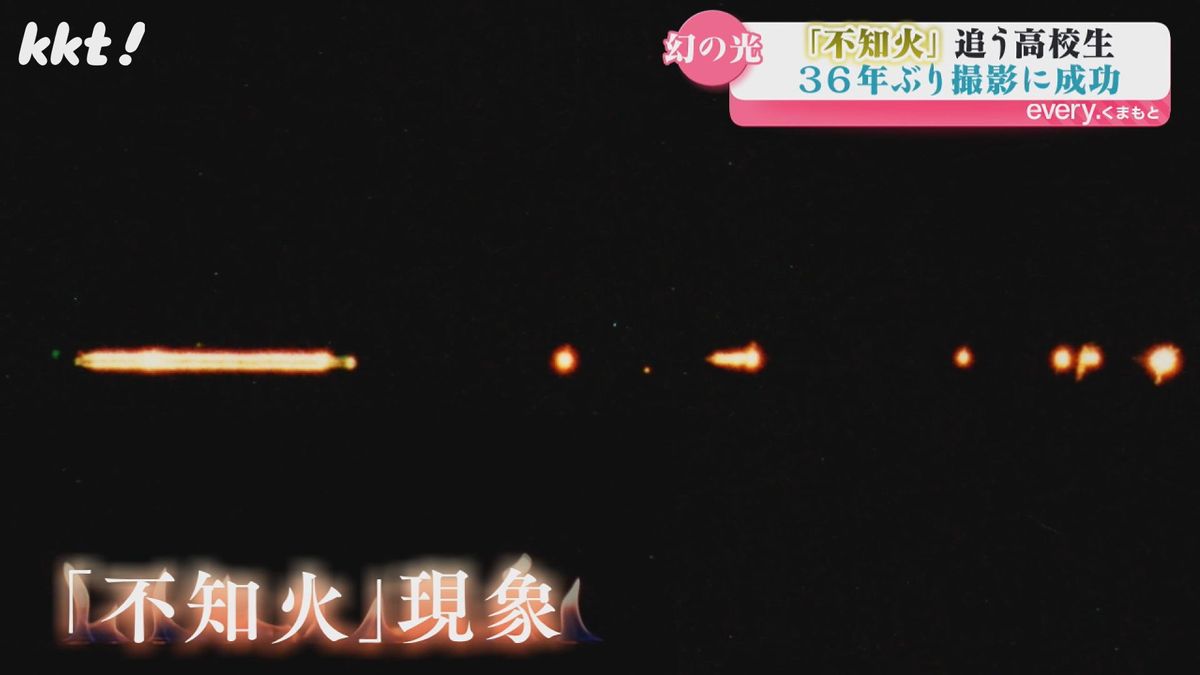

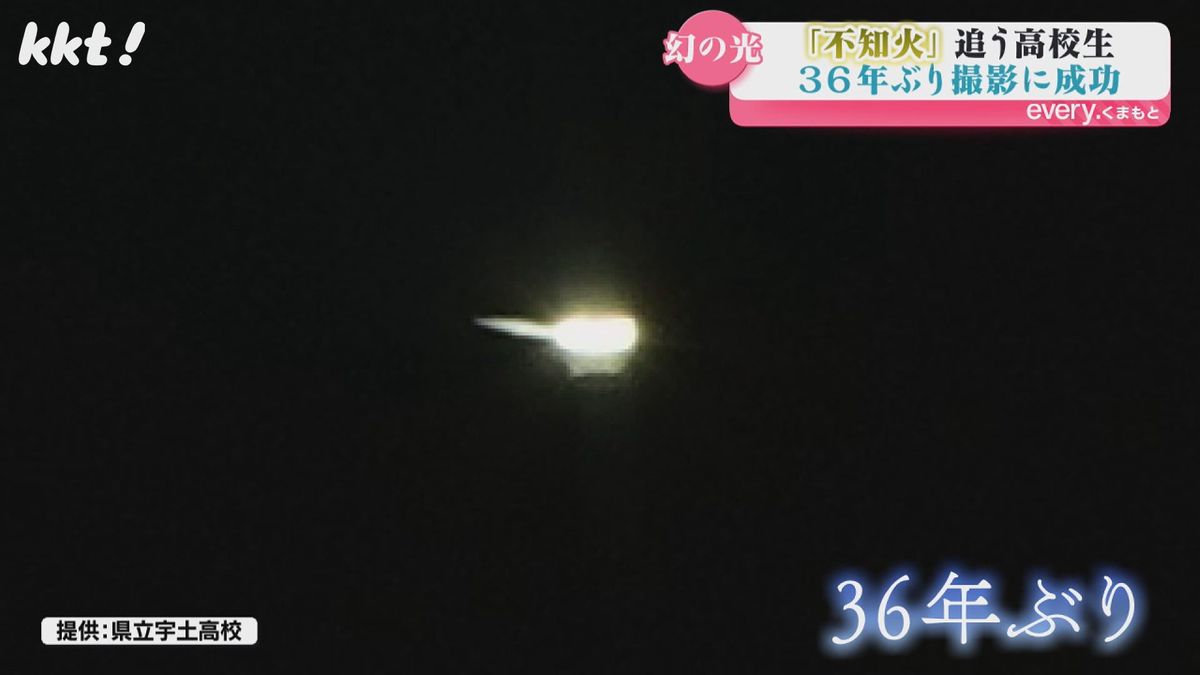

9月3日に八代海で撮影された「不知火」。旧暦の8月1日に八代海でしか見られない蜃気楼の一種とされています。36年ぶりに撮影に成功したのは高校生。再び観測できるのか?挑戦を追いました。

1988年9月に撮影された真っ暗な海の上に横一列に連なって浮かぶ光。宇城市の八代海で撮影された不知火です。不知火は、漁船のいさり火などの光が水平方向に並んで見える、蜃気楼の一種とされています。

今年9月3日、県立宇土高校の地学班のメンバーが36年ぶりに不知火の撮影に成功しました。歴史的な成果に喜んでいるかと思いきや…。

■宇土高校科学部地学班 米田直人班長

「次は肉眼でも見られるような、明瞭な不知火現象を撮影したい」

観測から10日後。生徒たちは八代漁協を訪れました。不知火を撮影するために必要不可欠なのが、漁協の協力です。前回は、八代海に停泊した漁船からライトを照らしてもらいました。どうすれば、もっとはっきり不知火を観測できるのか。その相談にやって来たのです。

■宇土高校科学部地学班 米田直人班長

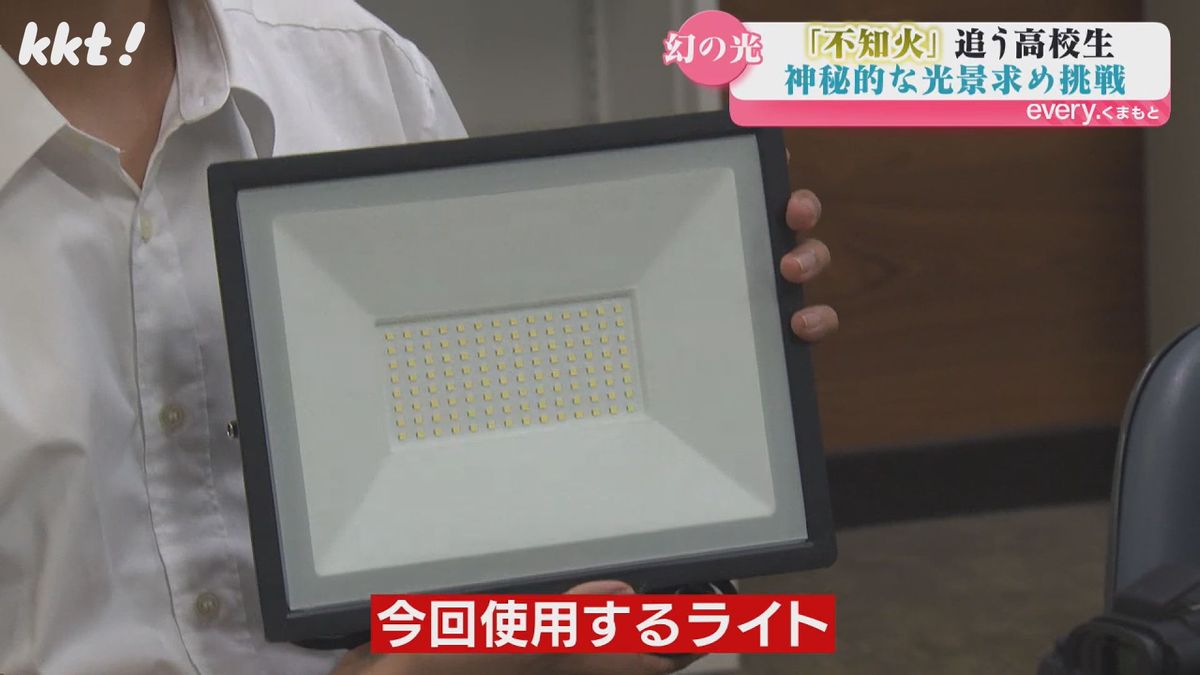

「前回撮った写真なんですけど、こんなふうにライトが強すぎて船が照らされたり、設定によっては明るすぎて周りがぼんやり光ってしまうので、今回は前回に比べて小さいライトを使おうと」

前回より明るさの弱いLEDライトを用意していました。すると、漁師からこんな意見が。

■漁師

「昔の電球の方がよかじゃなか?」

■漁師

「昔は作業をするための光だったんじゃないかな」

「昔の電球」とは、暗い中で船上を照らす作業灯。白熱電球です。提案を採り入れ、次の観測で試すことにしました。

■八代漁協 武末知行さん

「若い子たちが海に興味を示してくれてるというところで、自分たちも海に携わる人間として協力してあげたい」

『不知火現象をもっとはっきり撮影したい』。その思いで準備してきた生徒たち。

■宇土高校科学部地学班 米田直人班長

「ここから見て、あたり一面に光が広がっている神秘的な光景が見られるんじゃないかと」