【そもそも.】『住民投票ってなあに?』“議会制民主主義”を補完できる可能性あり

最近耳にする新しい言葉、なかなか深くは知らない言葉〝そもそも〟からお伝えしていく「そもそも.」。今回テーマは『住民投票ってなあに?』。

街の人に、『住民投票』について聞いてみた。

Q)『住民投票』って聞いたことありますか?

女性2人組「ないです」

男性2人組「聞いたことはあるけど、どういう仕組みか分からない」

「住民に賛同するか?意見を募るみたいなことかな」

男性「政策などに対して、住民に問う。そんな感じかな」

女性2人組「聞いたことある。どうにか盛り上げたい時に、非常手段で使うイメージ」

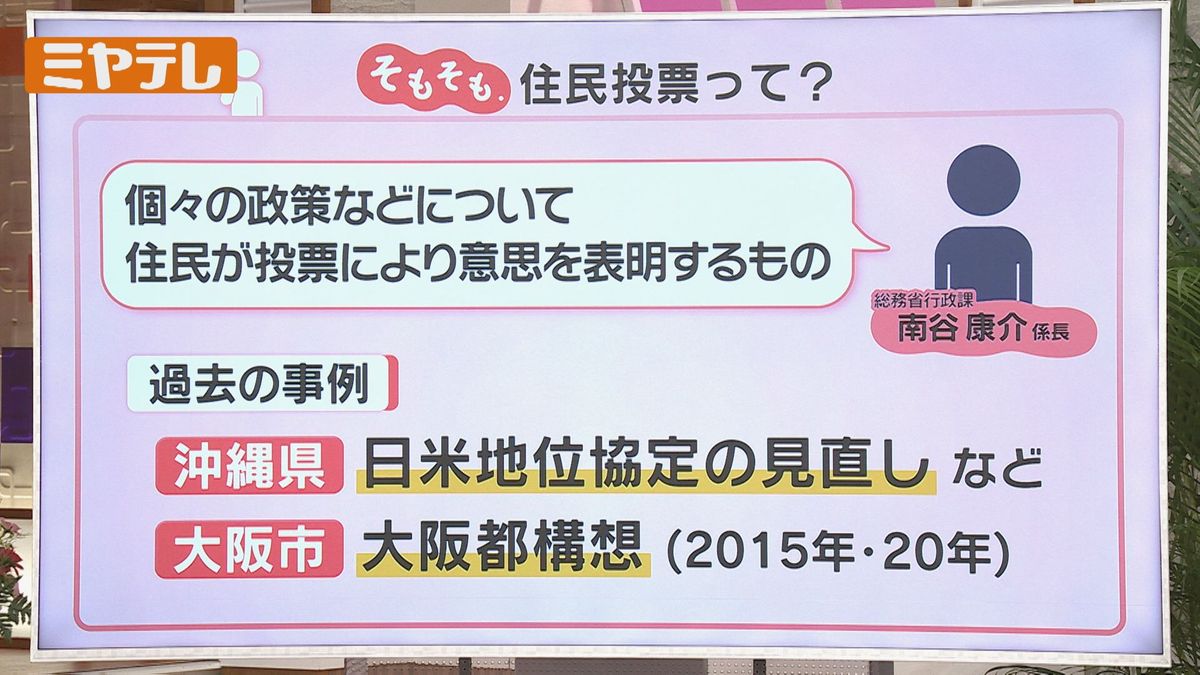

総務省行政課の南谷さんに伺った。

『住民投票』を一言で表すなら、〝個々の政策などについて住民が投票により意思を表明するもの〟。

個々の政策に対し、賛否を直接示すというのが最大の特徴だ。

過去の事例で言うと、沖縄県では「日米地位協定の見直し」などアメリカ軍に関連した題材で度々行われ、大阪市では行政の枠組みを大きく変えようという「大阪都構想」の可否について、2015年と2020年の2度実施されている。

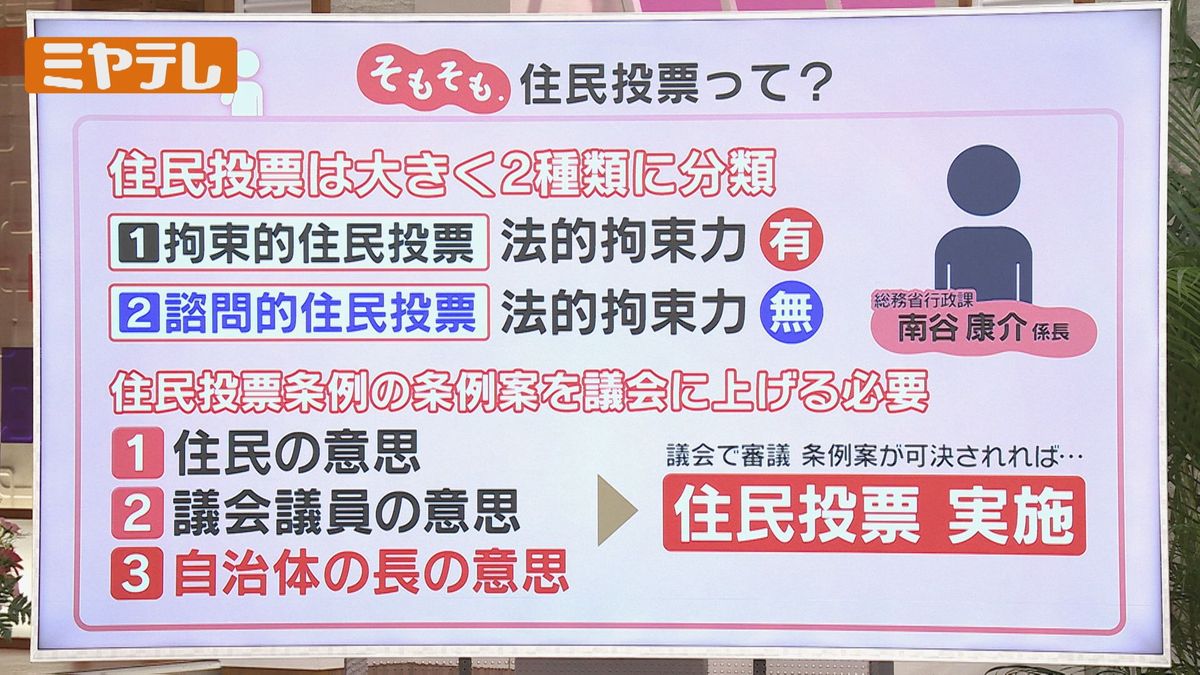

節目節目で登場するワードというイメージのある『住民投票』だが、大きく2つの種類に分けられるそうだ。

1つ目が「拘束的住民投票」、2つ目が「諮問的住民投票」。

響きが難しいが、中身はシンプル。

要は、法的な拘束力が有るか、無いか。

法的な拘束力が発生するものの例をいくつか挙げると、例えば議員や市長など自治体の長の解職、市町村合併に伴う合併協議会の設置などが、例に挙げられる。

今回の宮城・大郷町のケースは、法的拘束力が無い「諮問的住民投票」に分類される。

この「諮問的住民投票」に絞って見ていく。

まずは、プロセスだが、住民投票を行うためには〝住民投票条例の条例案を議会に上げること〟が必要。

どうすれば議会に上げられるか、3つの意思がきっかけとなり得る

1つ目は、住民の意思。住民は、一定数以上の署名を集めることで議会に上げられる。

2つ目は、議会議員の意思。町議会や市議会といった自治体の議会の属する議員たちも、きっかけになり得る。

3つ目は、町長・市長など自治体の長の意思。首長の意思があれば、すぐに議会への審議へと進めることが出来る。宮城・大郷町のケースはこれに当たる。

この3つのきっかけから議会での審議が行われ、『住民投票』条例が可決されれば、実際の投票へと進むことになる。

住民が、直接 施策に対して意思を示せるというのが最大の特徴だ。