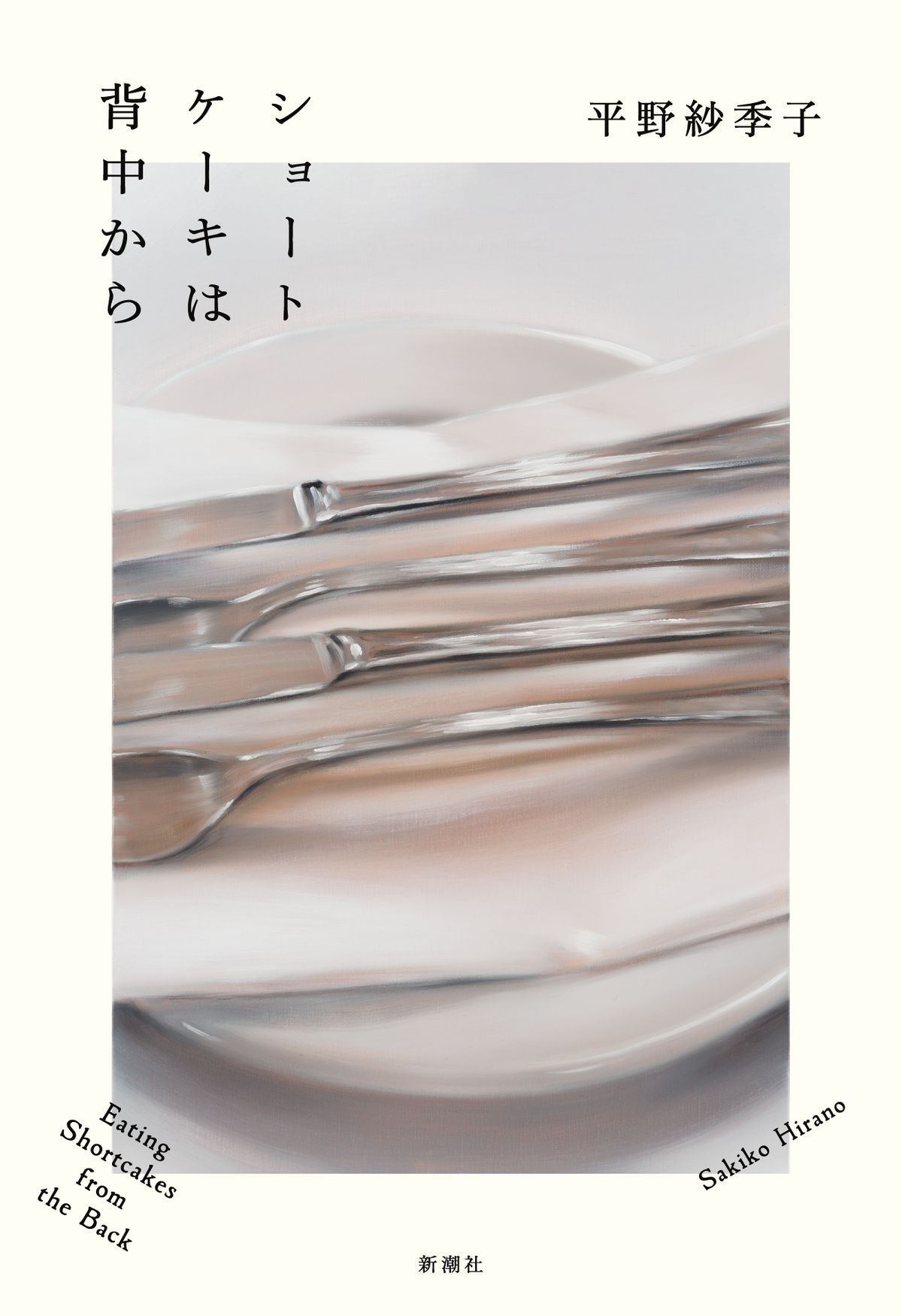

フードエッセイスト・平野紗季子の“食との関わり方” ショートケーキは「背中から食べた方がおいしい」

平野さんは、雑誌『POPEYE』で“味な店”という魅力的な飲食店を紹介する連載経験があり、Podcast『味な副音声~voice of food~』では“食”をテーマに様々なトークを音声で届けています。

■「ショートケーキは背中から」タイトルにまつわるエピソード

みなさんはショートケーキを食べるとき、無意識に三角形の鋭角部分から食べ始めてしまうのではないでしょうか。そこで平野さんが本書で教えてくれたのは、別の視点から見た“食体験”と”気づき”でした。

――タイトルが気になってしまうのですが、どういうふうに名付けられたのですか?

普通ショートケーキって三角形の鋭角のところから自然と食べ進めちゃうと思うんですけど、ある時「これって後ろから食べた方がおいしいんじゃないか」というのに気づいて、食べてみたら最初に生クリームのたっぷりのところから食べるので、一番おなかがすいているタイミングで一番濃厚な部分をひと思いに食べられるというのがめちゃめちゃおいしいなと思って、逆に先細っていくので後腐れなく最後までおいしく食べられるということに気づいて、「ショートケーキ背中から食べた方がおいしい」というふうに気づいて、同じ食べ物でも“新しい味わい”を発見したことがあって、そのエピソードを書きました。

最終的に背中から食べなくてもおいしいショートケーキに出会うというところで(本書)では終わっているんですね。なので自分が何か新しい発見をしても、その発見を食べ物が追い越していく、自分はそれをずっと追いかけ続けるんだろうな、そういう自分の食との関わり方を象徴するエピソードだったのでタイトルにしました。