作家・麻布競馬場 SNS投稿から直木賞候補へ “タワマン文学”で孤独や絶望描くワケ

2022年、X(旧Twitter)に投稿したツリー形式の小説が14万いいねという“大バズリ”。

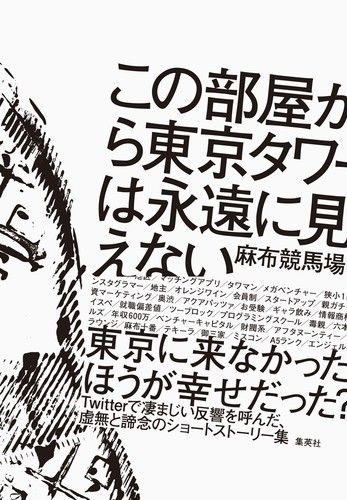

投稿から傑作を集めたショートストーリー集『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』では、地方から名門大学に入学し大手と呼ばれるメーカーに入社したものの、挫折を経て地方に逆戻りした高校教諭、昔の恋人から言われた「30までお互い独身だったら結婚しよw」というセリフが忘れられずタワーマンションで孤独に暮らす女性など、東京で静かに起こる挫折や虚しさが描かれています。

「3年4組のみんな、高校卒業おめでとう。最後に先生から話をします。大型チェーン店と閉塞感のほかに何もない国道沿いのこの街を捨てて東京に出て、早稲田大学の教育学部からメーカーに入って、僻地の工場勤務でうつになって、かつて唾を吐きかけたこの街に逃げるように戻ってきた先生の、あまりに惨めな人生の話をします。」

(『この部屋から東京タワーは永遠に見えない 』「3年4組のみんなへ」より)

■目指すは“インターネットのバンクシー”? いたずら心から生まれたSNS投稿

1991年、平成3年生まれ。自身も地方出身で、慶応義塾大学入学を機に上京しました。現在は会社員として働く傍らで小説家としても活動しています。

作家活動については友人や周りの人間にはもちろん、実の両親にも言っていないそう。そのため自著の大ヒットや直木賞ノミネート後の現在も、生活に大きな変化はないと笑顔で話してくれました。

小学2年生の時に初代「iMac」が発売、いわゆる“インターネットネーティブ”だと話す麻布さんは、“2チャンネル”や“Amebaブログ”などオンライン上の活字が生活になじんでいくのをちょうど実感する世代だと話します。そんな著者をSNS投稿に駆り立てたのは、私たちの生活様式を大きく変えた“コロナ禍”でした。麻布さんもウイルスの流行に生活を左右された1人だったと話します。

――SNSに小説を投稿したきっかけはなんだったのでしょうか?

2010年に大学に入ってから東京に引っ越してきたんですけど、超社交的な日々を送ってまして。金曜日で予定がなかった日がなかったくらい、飲み会したり合コンしたりクラブ行ったりしていたんですけど、コロナでめちゃくちゃ暇になっちゃったんですよ。

2020年に入った時ぐらいに友達と「俺達インターネットのバンクシーになろう」って話を冗談でしたんです。インターネットで新しいコンテンツを作るとか、ちょっとイタズラっぽいことをしようっていうムーブメントが仲間内であって。僕自身もYouTubeチャンネルを作って登録者1万人、人気動画が100万回再生とかいったんです。

あと新聞の読者投稿欄。本当はダメなんですけど架空の人間のお悩みを書いたんです。そういう現実社会とインターネットの間でいたずらっぽいことをするっていうのが自分の中で当時楽しみになっていて。その中の一つとして始めたのが実はTwitter(現X)で小説を書くっていう。

――SNSでの“バズ” 自身はどう受け止めていましたか?

投稿し始めて1個目からすごく話題になっていた感じがあったし、かといってバズるために書いていたかっていうとそんなこともなくて。

新しい人と会うのがすごく好きなんです。初めて会った人から聞くのって「どういうふうに育ってきた」とか、「忘れられない嫌なことってある?」とか。そういうのを聞くのも好きだったし、教えてくれなくてもそれを想像するのも好きだった。

だからTwitterに小説を書いたのも誰かに読んでほしいとかバズってほしいというよりも、自分が普段考えていた東京にいる無数の人々の暮らしとか、考え方、ここまでくる経緯だとか、その過程で負った傷みたいなものを理解したいっていう気持ちからおそらく書いていたと思います。

■ “タワマン文学”が話題に 孤独や絶望描くワケ

1作目の多くで描かれているのは地方出身者が東京で味わう「挫折」や「孤独」。夢や憧れから上京したものの、立ちはだかる現実にあらがえず“幸せ”を模索する登場人物達。

この文体は“タワマン文学”とも呼ばれ、当初ネット上では「新しい文学だ」と話題になると同時に、絶望の淵に立った時に露呈する人間の汚さをまっすぐ描く作風は、「悪趣味だ」「気持ちのよい作品ではない」「露悪的だ」と批判的な意見を投げる人もいました。麻布さんが負の側面にこだわって書く理由、そして批判的な意見をどう受け止めているのでしょうか。

――全編を通して描かれる格差や嫉妬、挫折。負の側面にこだわる理由はなんでしょうか?

僕自身は18年間、地方の都市で生まれ育って2010年に東京の大学進学を機に上京したんですけれど、その時衝撃を受けたのが東京にいる特別恵まれた人たちの存在なんです。自分の同級生でも、芸能人の息子で「小さい頃から音楽活動・芸能活動をしてます」みたいな人がいたりだとか、東京生まれの人たちの話を聞いてると人生の選択肢とか、それを膨らませるための機会が本当にたくさんあるなっていうのを実感したんです。

もちろん彼らが楽をして今の地位にいるかっていうとそんなことはなくて、恵まれてる人にも結局つらさがある。多くの人はそんなこともわからずに生まれ持った格差とかを理由にして分断を自ら生んでしまったりする。誰が悪いわけでもないし、みんなつらいのにすごく悲しいなって。そこにある悲しさをまずはまっすぐ描いてみようと。

■「反感が生まれるのはいいこと」 批判の声も糧に

――SNSや本のレビューサイトでは批判的な意見も見受けられました。麻布さんはどう受け止めていますか?

特に平成の終わりぐらいから感じていたのが、やさしく、正しくあることの圧力がすごくあるなと思ったんです。当時の精神性って、圧倒的努力の時代だと思っていて、「死ぬこと以外かすり傷」(2018年:箕輪厚介 著)ってベストセラーもありましたけど。でもそれが人を幸せにしたかっていうとそんなことはなくて、例えば過労死みたいな痛ましい事件が起きたわけですね。

(それ以降)優しくて正しい風潮が徐々に強くなっていったなと思っていて。残業なんかせずに多少の成長は犠牲にしてでも人間らしく働こうっていうのはすごく正しいことだと思うし、時代が進むほど人間の価値観はいいものになっていくと信じているんですけど、その過程で確かに存在した“人間の弱さ”とか“汚さ”、“正しくなさ”を僕は透明にしたくないなと思っていて。

それに対して反感が生まれるってことはそれはそれでいいことだと思うんです。「そうだそういう汚いものは捨てて、前に進んでいこう」ということでもあると思うので。

■「東京の若者はどうすれば幸せになりますか?」

地方と都市の格差から生まれる“分断”、そして平成から令和へと移る中で変化してきた“価値観”。これらから生まれた“人間の弱さ”を「なかったことにしたくない」と語る麻布さん。格差や孤独を描く著者にとって、今の時代の幸せとは。もがき苦しむ登場人物達が幸せを得るにはどうしたらよいのでしょうか。

――それぞれが抱くどうしようもない虚しさ、受け入れがたい格差、それらとどう向き合い、折り合いをつけるのがよいと考えますか?

やっぱり1作目を出した後に一番多く聞かれた質問がまさにそれで。「東京の若者はどうすれば幸せになりますか」って。何度も聞かれるたびに、口当たりのいいことを毎回答えてて「人それぞれ幸せが違うから、それを見つけていくことなんじゃないですかね」とか言ってたんですけど。その答えがどうしても見つからなかったんです。

むしろどうすれば人が幸せになれるかっていう問いそのものが、実は2冊目の執筆の原動力になったっていうのがあるなと思います。2作目では自分なりの答えが見つかったなと思います。

東京での挫折、虚無を描いてきた著者が見つけた「幸せ」の形とは―。2作目については後日お伝えします。