善意につけ込む偽情報 震災時に…なぜ投稿? SNSで「悲劇の現金化」が… 記者も実践! ウソを見極める方法とは【#みんなのギモン】

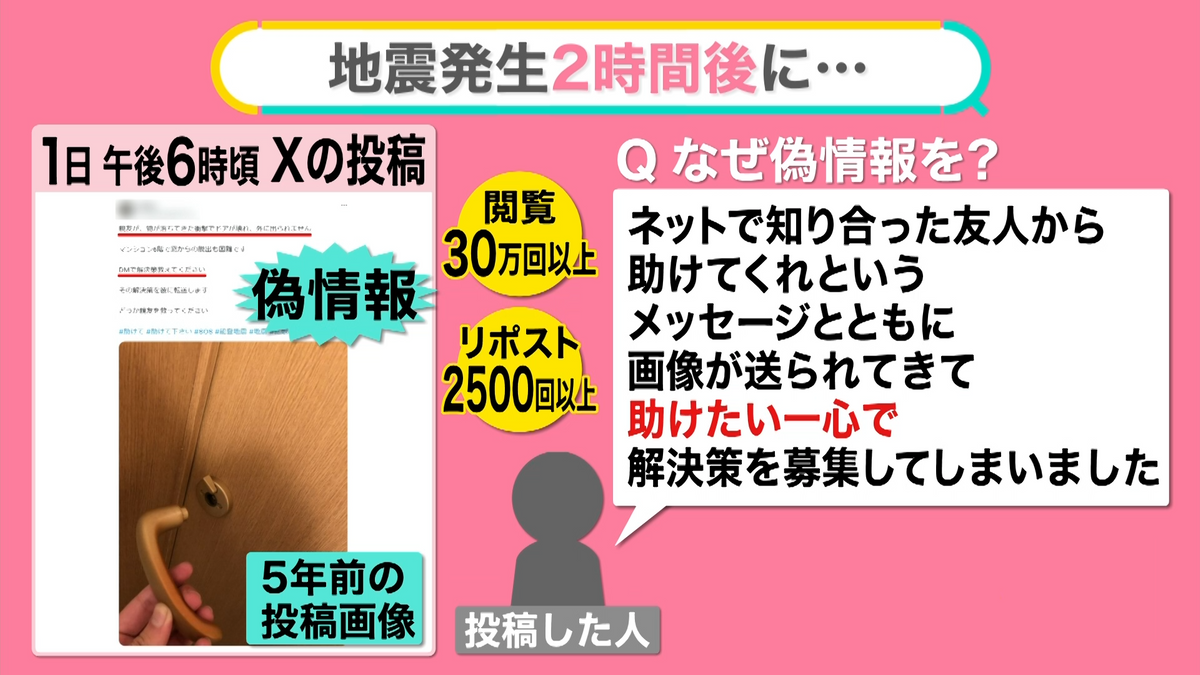

「扉からドアノブが外れた画像」に添えられていたのは「衝撃でドアが壊れ、親友が外に出られません。解決策を教えてください」というメッセージ。「能登地震」「SOS」のハッシュタグもつけられていました。

この投稿は30万回以上閲覧され、2500回以上、他人によって再投稿され、拡散されていきました。解決策を提案するコメントも寄せられていました。

ところが、これは偽情報でした。ドアノブが壊れた画像は5年前に投稿されていたもので、今回の地震とは関係がなかったのです。

なぜ、偽情報を広めたのか。私たちは、投稿した人物にコンタクトを取り、話を聞きました。

「ネットで知り合った友人から、助けてくれというメッセージとともに画像が送られてきて、助けたい一心で解決策を募集してしまいました」

友人からのメッセージがそもそもウソでした。それに気づかず善意で投稿したら、投稿を見た人も善意で拡散していったということになります。この人は偽情報だと知らずに投稿したといいますが、最初から意図的に偽情報を投稿するケースも横行しています。

そこで、以下のポイントを中心に詳しく解説します。

●拡散されるほど収益が?

●見極める方法は?

■SNSの偽情報 3つのパターン 支援金、救助要請、コピペ…

私たちが調べたところ、今回の震災のさなかにSNSに投稿された偽情報には、次のようなものがありました。

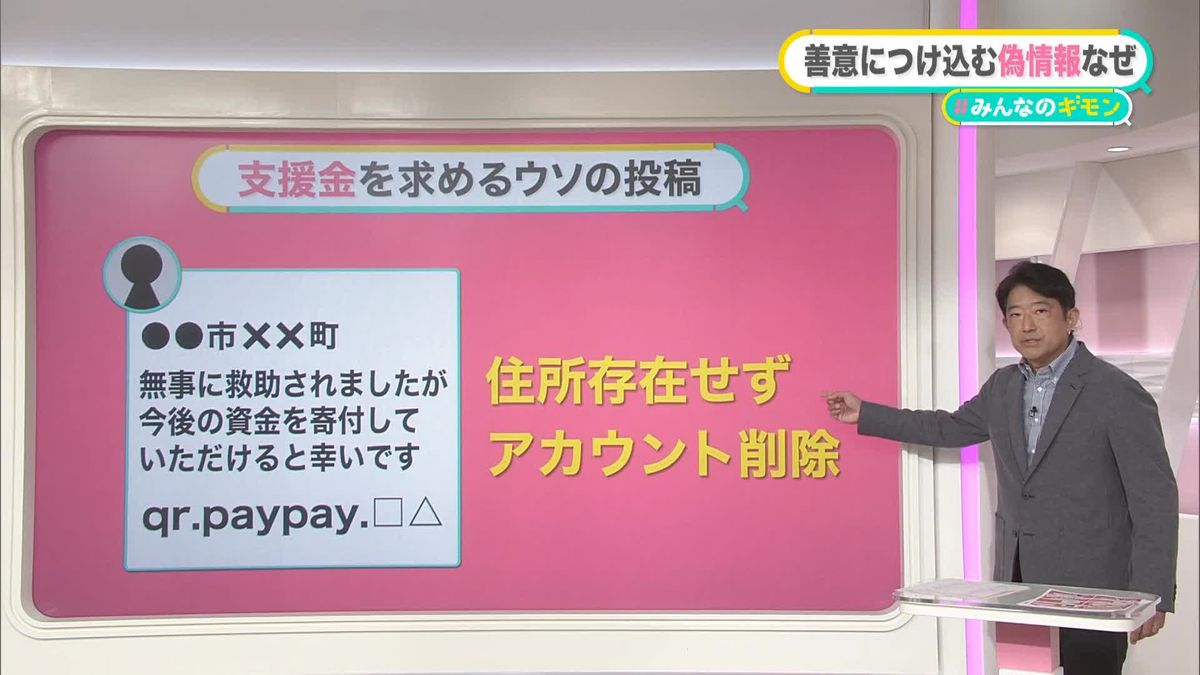

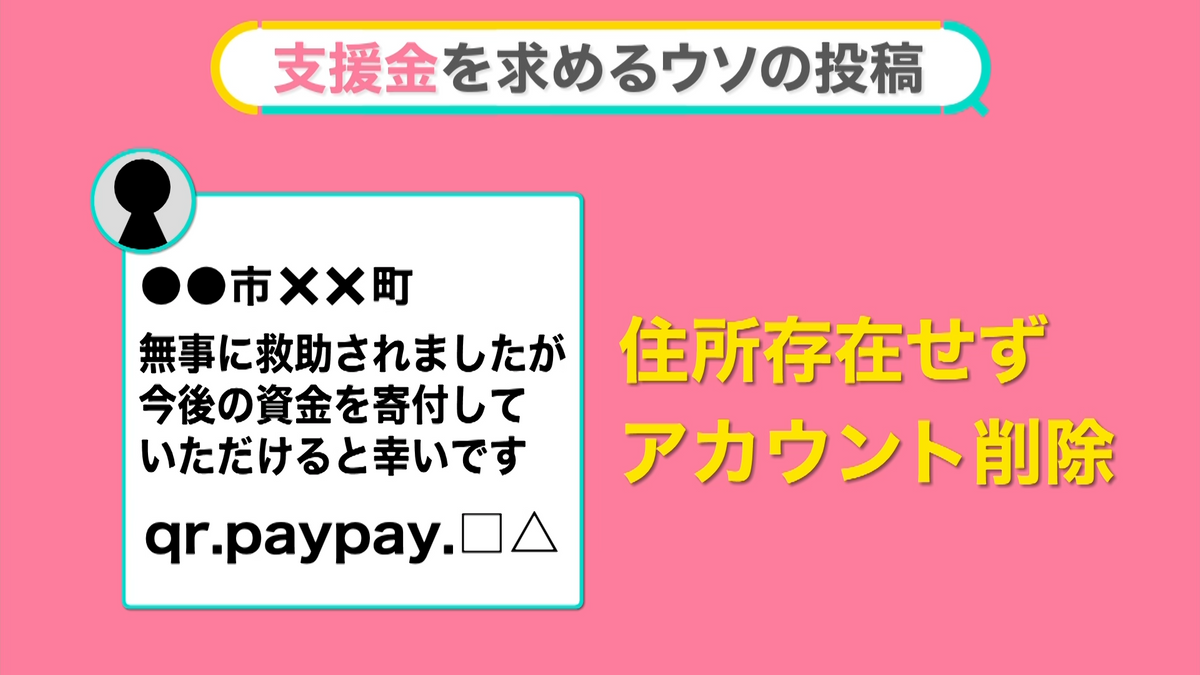

【支援金を求めるウソの投稿】

「無事に救助されましたが、今後の資金を寄付していただけると幸いです」といったメッセージとともに、二次元コードのリンクをつけて募金を呼びかけるものがありました。ところが、書かれていた住所は存在せず、その後、アカウントそのものが削除されました。

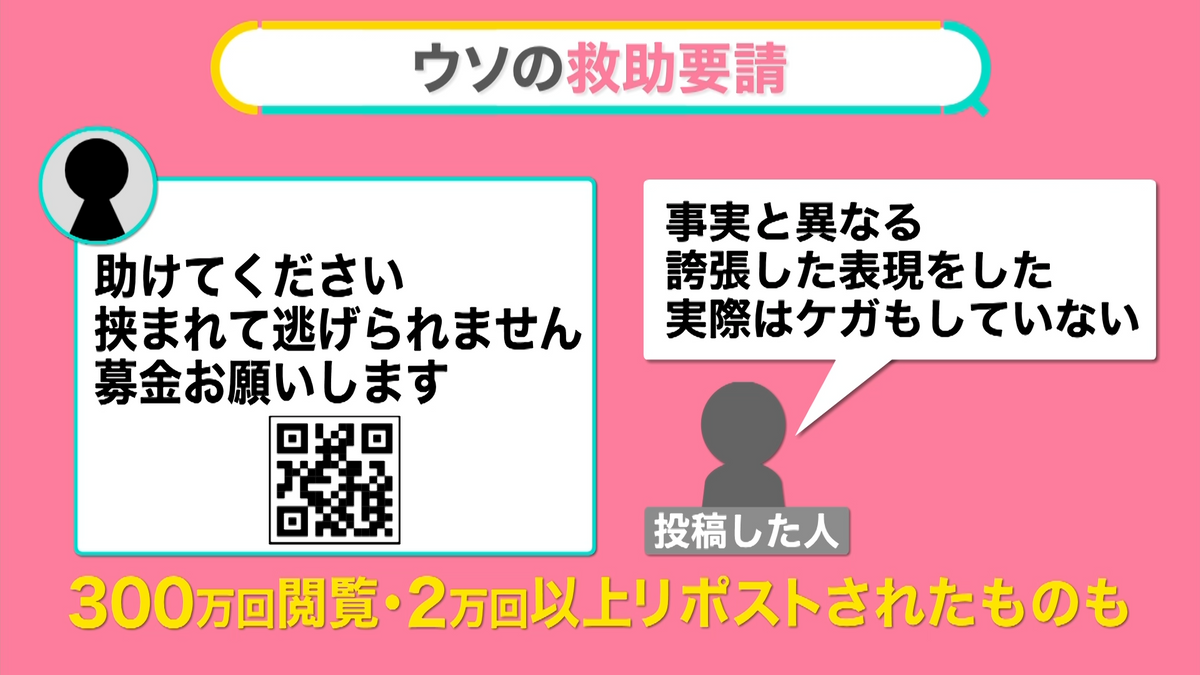

【ウソの救助要請】

「助けてください。挟まれて逃げられません。募金お願いします」と記し、スマホ決済サービスの二次元コードが貼り付けられ、実際に送金できる状態にありました。

ところが、投稿した人に取材して聞いてみると、「事実とは異なる誇張した表現をした。実際にはケガもしていないと」認めたのです。

このような投稿の中には、300万回閲覧され、2万回以上他人によって再投稿され拡散されたものもあります。

【被災情報をコピペ投稿】

「拡散してください!息子が挟まって動けません」といった、出元がわからない被災情報を、複数のアカウントがコピーし貼り付けて投稿しているものもあります。

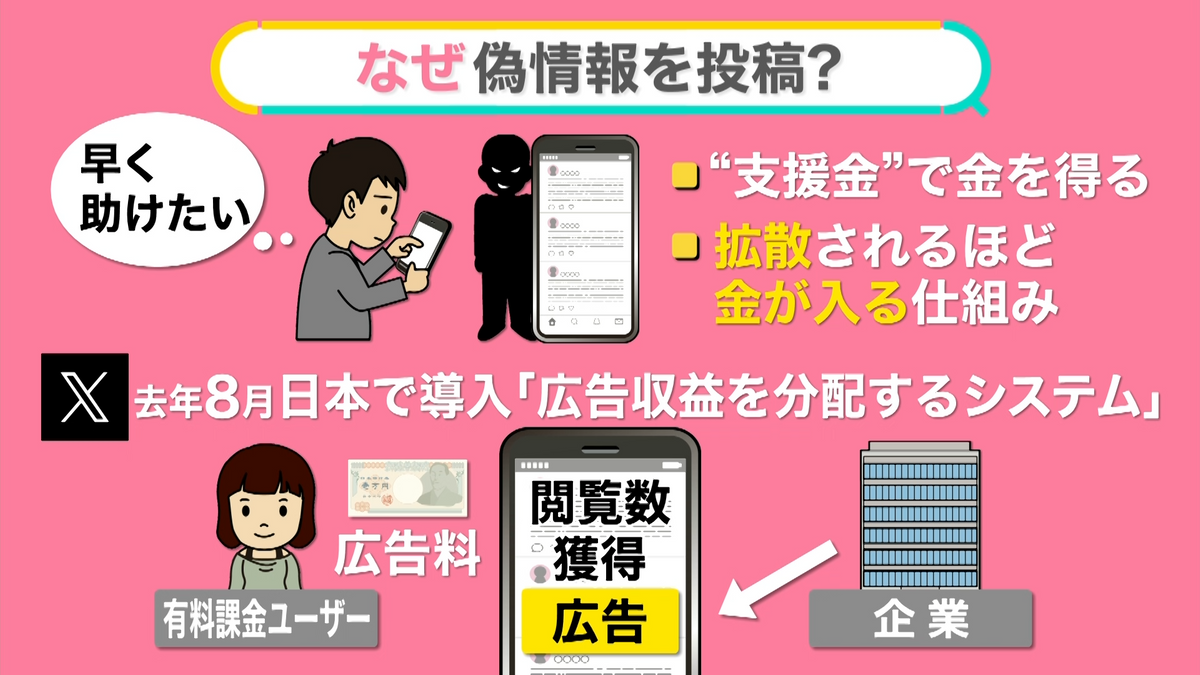

これらに共通するのは、人の心に訴える内容であるということです。これを目にした一般ユーザーは「早く助けたい」と思って拡散する。それが狙いだとみられます。

支援金を求める偽の投稿は、直接お金を得ようと目論んでいます。また、そもそも投稿が拡散されるほどに、お金が入る仕組みがあります。それが、ツイッターがXに変わり、去年8月に日本でも導入された「広告収益を分配するシステム」です。

有料課金ユーザーになって一定の条件を満たせば、投稿して一定の閲覧数を獲得した場合に、その投稿に企業が広告を掲載し、広告料が投稿主にも分配される仕組みです。

収益を得たい投稿主は「閲覧数を稼ごう」とするかもしれません。

ソーシャルメディアに詳しい桜美林大学の平和博教授は「悲劇の現金化が起きている」と話します。

桜美林大学 平和博教授

「能登の地震だけでなく、同じアカウントが羽田空港の事故などでもコピーして貼り付けただけの情報を、繰り返し投稿している」

「悲劇に便乗して収益を得ようとするユーザーがいる。また、結果的にそれを広告主の企業が後押しする形になっている。こうしたサービスを提供しているSNS事業者にも問題があり、対策を取っていくべき」

一方で、災害研究が専門の東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センターの関谷直也教授は、次のように指摘します。

東京大学大学院 関谷直也教授

「災害時には多くの人が不安や救助が行き届かないことへのいらだち、善意といった共通の心理を抱えるが、それに沿う情報は広まりやすい。その中に誤情報や偽情報も含まれる。災害時には誤情報や偽情報は発生するものだと理解して、疑いの目を持つことも大事」

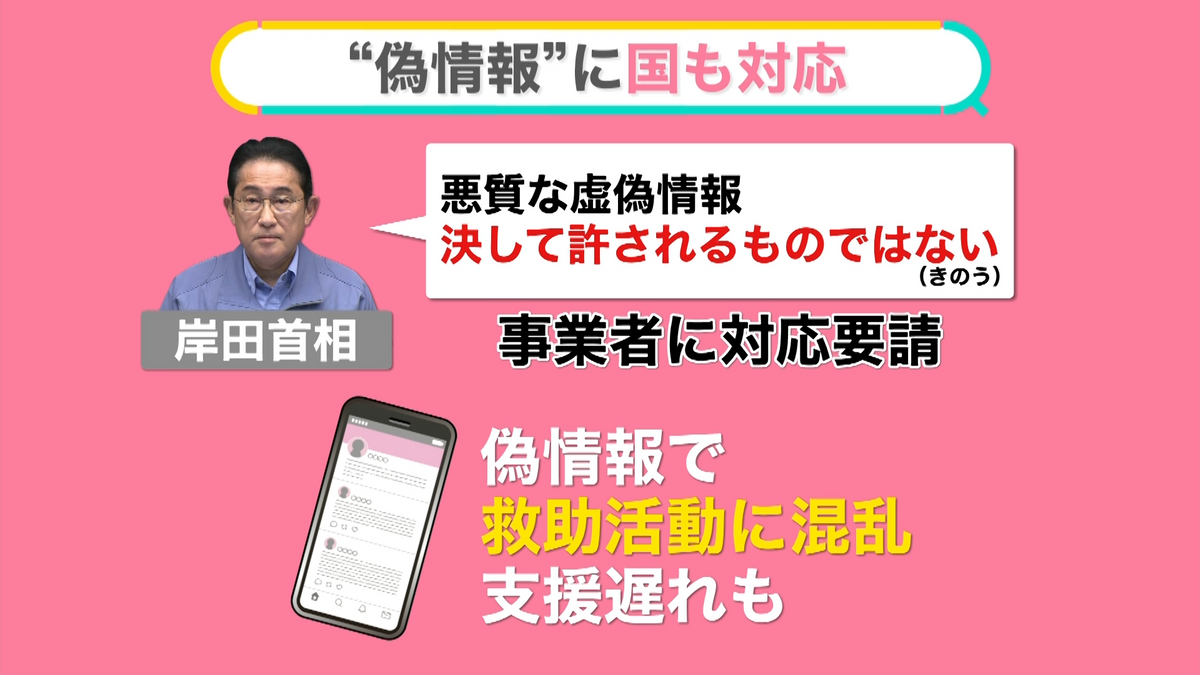

4日、岸田首相も記者会見で「悪質な虚偽情報は決して許されるものではない」としてSNSの事業者に対応を要請していると述べました。

偽情報が混じっていると救助活動に混乱が起き、本当に助けが必要な人の救助や支援を遅らせることにもなります。

さらに、偽情報が人々のパニックを引き起こす可能性もあります。

2016年の熊本地震では「近くの動物園からライオンが放たれた」と、街を歩くライオンの写真が投稿され、拡散されました。しかし、これは偽情報で写真も熊本ではありませんでした。投稿者は偽計業務妨害容疑で逮捕されました。

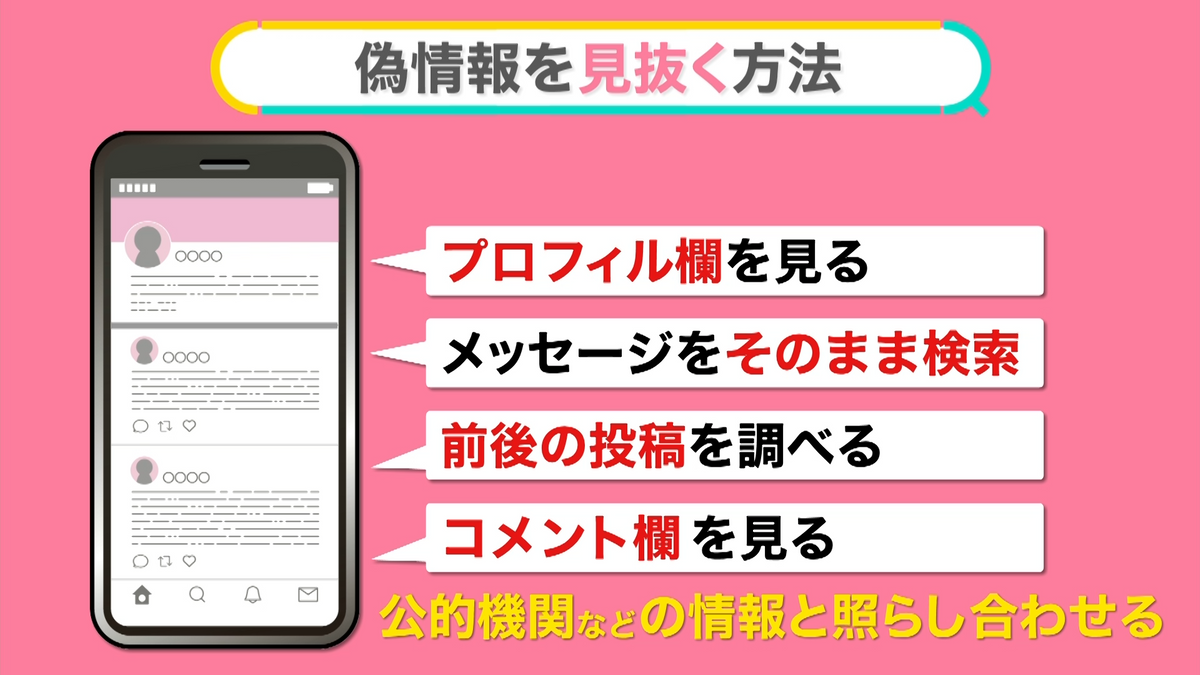

★プロフィル欄を見る

海外のものとみられるアカウントが、このような投稿をしているケースもあります。海外から日本の投稿を引用し、情報を拡散していることがあります。確認してみましょう。

★投稿されているメッセージをそのまま検索にかけてみる

コピーしたものであれば、わかる可能性があります。

★そのアカウントの前後の投稿を調べる

住んでいる地域、普段の行動などを、今の状況と照らし合わせ、不自然ではないかを見ます。

★投稿へのコメント欄を見る

「これは偽情報ではないか」と誰かが指摘していないか確認しましょう。

★政府機関や警察、消防のような公的機関の情報と照らし合わせる

情報が食い違っていないか、見てみることも大事です。

◇

本来、SNSは災害時の支援に役立つはずです。SNSでの偽情報を完全になくすことは難しいことです。でも、偽情報を受け取った側が、拡散を防ぐことはできます。

(2024年1月5日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より)

●あなたの身の回りの怒りやギモンをお寄せください。

お寄せいただいた情報をもとに日本テレビ報道局が調査・取材します。

#みんなのギモン