“統一教会”へ質問権を使った調査解散命令請求めぐる文化庁と教団側の攻防~3つの争点とは~

勧誘や献金、宗教2世などの問題が取り沙汰される中、文化庁はいわゆる統一教会に対し、質問権を行使した調査に乗り出した。争点となるのは教団の行為の「悪質性」「継続性」「組織性」。解散命令請求の判断に向けた動きとポイントを整理する。

(社会部 島津里彩)

■安倍元首相銃撃事件を機に…

安倍元首相の銃撃事件をきっかけに改めて注目されることとなった世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”。

高額献金や宗教2世などの問題が浮き彫りになる中、岸田首相は解散命令請求の判断にむけ、永岡文部科学相に、宗教法人法に基づく報告徴収・質問権を行使した調査指示に踏み切った。

■解散命令請求の判断要件は

文化庁や全国霊感商法対策弁護士連絡会=全国弁連などによると“統一教会”やその信者の不法行為を認めた民事判決はこれまでに22件あり、損害賠償額は少なくとも約14億円にのぼる。また、この中には“統一教会”であることを隠して勧誘し、多額の献金をさせた事例もあると指摘されている。

こうした判決などを受けて、一部ではすぐにでも“統一教会”に対し解散命令の請求を出すべきだとする意見もあった。しかし、これに対し文化庁の幹部は「裁判所に納得してもらうためには、どのような違反行為がいつあったのかなど、客観的な事実や証拠を積み上げる必要がある」と話す。

過去に裁判所から解散命令が出されたのはオウム真理教と明覚寺の2件のみで、参考となる事例が少ない。また、この2つの団体はいずれも刑事事件で有罪判決を受けていて、“統一教会”とは状況が異なるとしている。

そうした背景もある中で、文化庁は解散命令の請求に向けた判断のポイントを「質問権を行使した調査などで教団の行為の悪質性、継続性、組織性を判断する客観的資料や具体的な証拠」としている。

■文化庁・宗務課 体制強化

資料や証拠集めなど、調査の実務を担うのは、宗教法人の認証業務などを主な業務として行っている文化庁の宗務課。もともと8人と小規模な課だったが、省庁をあげた調査を行うために法律や会計の専門家などを文部科学省内や他省庁から集め、現在は38人体制で動いている。

それぞれの専門分野に応じ、教団の財務・収支関係書類の分析や、解散の請求に向けた法律関係の書類の整理などを行っているとみられる。また、信者を親にもつ宗教2世や、全国弁連などからもヒアリングを行い“統一教会”の信者をとりまく実態や被害状況などについて幅広く情報を集めているという。

■報告徴収・質問権で調査開始

全国弁連や被害者からの聞き取りに加え、当事者でもある“統一教会”側からも情報を集めるため、使われたのが報告徴収・質問権だ。報告徴収・質問権とは法令違反などが疑われる場合に、所轄庁が宗教団体に対し聞き取りや、団体側の同意があれば立ち入りを行い、業務や管理運営に関し報告を求める宗教法人法に定められた規定。1996年に施行されて以来、今回初めて使われた。

文科相の主導の元、これまで“統一教会”に対しては2度にわたり質問権が行使され、情報収集が行われている。文化庁は解散命令の請求に向け具体的にどのような情報を集めているのか――。

宗教団体の幹部や大学教授などで構成される宗教法人審議会の了承を得て、初めて質問権が行使されたのは2022年11月。

“統一教会”に対し、組織運営や収支・財務に関する事項についての報告を求めた。これは組織としての意思決定の仕組みや資金の流れを解明するのが狙いで、3週間の回答期限が設けられた。初めて質問権が行使され、注目が集まる中、教団からは回答期限内にダンボール8箱分の書類や資料が届いた。内容は組織図や収支計算書などとみられ、現在、宗務課の職員による分析が進められている。

■2回目の行使 より具体的な質問へ

文化庁は、教団から提出された書類を読み進める中、“統一教会”の寄付や勧誘を巡る具体的な不法行為などの事実関係を確認するため再度、宗教法人審議会の了承を得て、2022年12月、2回目となる質問権を行使。

“統一教会”の法令違反が疑われる具体的な行為について、主に2つの事項に関する報告を求めた。

1つ目は教団やその信者が関わった裁判などについて。不法行為を認めた22件の民事判決や、全国弁連から情報提供を受けた裁判などに関する資料の報告を求め、より教団の活動の中身に踏み込んだ質問をしている。

2つ目は教団が2009年に出した「コンプライアンス宣言」の順守状況などについて。「コンプライアンス宣言」とは、霊感商法をめぐる信者の検挙や民事訴訟を受け、教団が献金や勧誘などに関する信者の活動を見直すために出したものだ。

“統一教会”は2022年7月に行った会見で、宣言以降は民事訴訟は減ったなどと主張しているが、全国弁連などによると宣言以降も教団絡みの相談が多く寄せられているという。

宣言の順守の状況について報告を求める意図を、文化庁は「宣言のあとにも献金や勧誘を巡る裁判が起きるのは、教団の対策が不十分だからだとか、おかしいのではといった話につながってくる」「違法な行為をやらない、やらせないと宣言していたにもかかわらずやってしまった信者がいるわけで、ここから教団の体質がわかるかもしれない」などと説明している。

■今後のスケジュールは

一方、統一教会は1回目の質問権行使後、2度にわたり「質問権の行使は違法」とする意見書を文部科学省に提出し「民法の不法行為は、質問権の行使の要件とされる法令違反には当たらない」などと主張しているという。

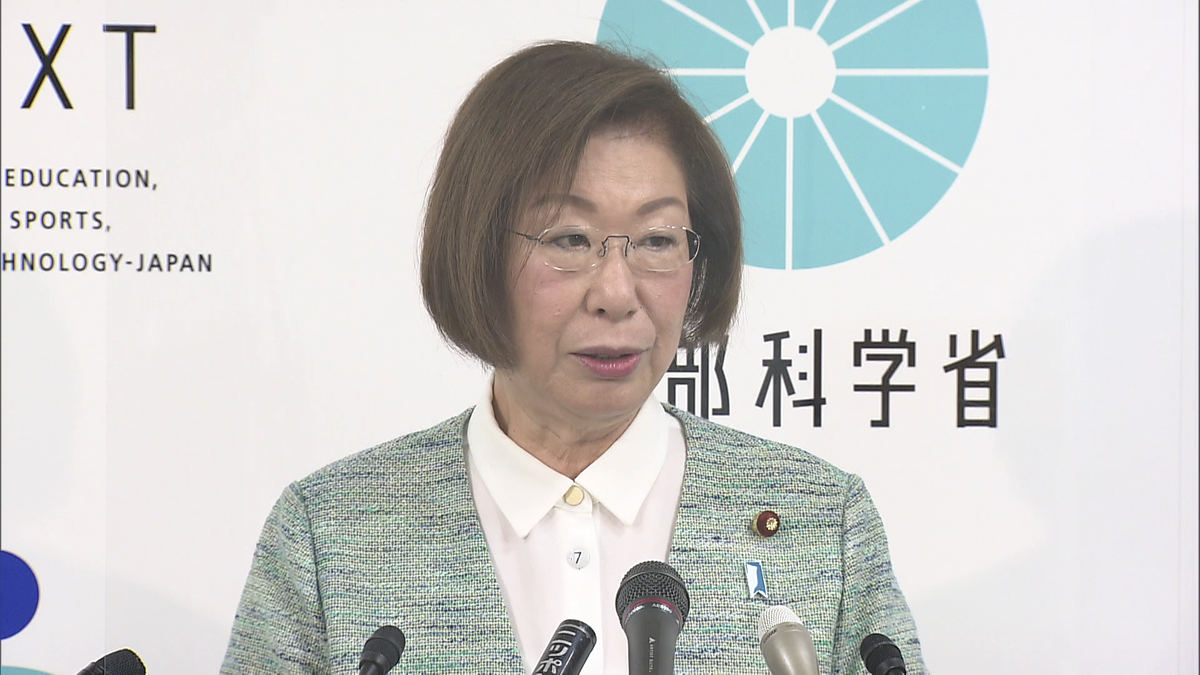

これに対し永岡文科相は、「質問権の行使は、一般的な基準を定めたうえで宗教法人審議会へ諮問し、承認を得るなど適正な手続きを踏んだもの」であり、質問権の行使は適法だとして、調査を継続する姿勢だ。

解散命令請求の判断の争点となるのは、教団の行為の「悪質性」「継続性」「組織性」について。文化庁は統一教会からの報告や、被害者などから集めた内容などを整理して、必要な情報が集まれば速やかに裁判所に対して解散命令の請求を行う姿勢を示している。

2回目の質問権の回答期限は2023年1月6日。文化庁幹部は回答が不十分な場合や質問事項がある場合は追加の報告や対面での調査をする可能性もあるとしている。

2023年の年明けから“統一教会”の解散命令請求をめぐる議論はさらに本格化することになる。