【解説】能登半島地震 海底断層との関連は?「F43」の存在

今月8日から14日までの期間、国内では震度1以上の地震が212回発生しました。このうち、震度3以上の地震は18回ありました。

▼10日午後2時43分頃、

秋田県鹿角市で震度3の地震がありました。震源は秋田県内陸北部、地震の規模を示すマグニチュードは4.3、震源の深さは6キロでした。この秋田県内陸地方では、これ以降も地震が相次いで発生しましたが、震源の周辺には「森吉山」という古い火山があり、時々、群発地震が発生する場所です。

▼13日午後1時47分頃、

沖縄県竹富町で震度3を観測する地震がありました。震源は石垣島近海、マグニチュードは4.7、震源の深さは49キロでした。

▼13日午後3時55分頃、

北海道弟子屈町で震度4の地震がありました。震源は釧路地方北部、マグニチュードは4.0、震源の深さは0キロでした。

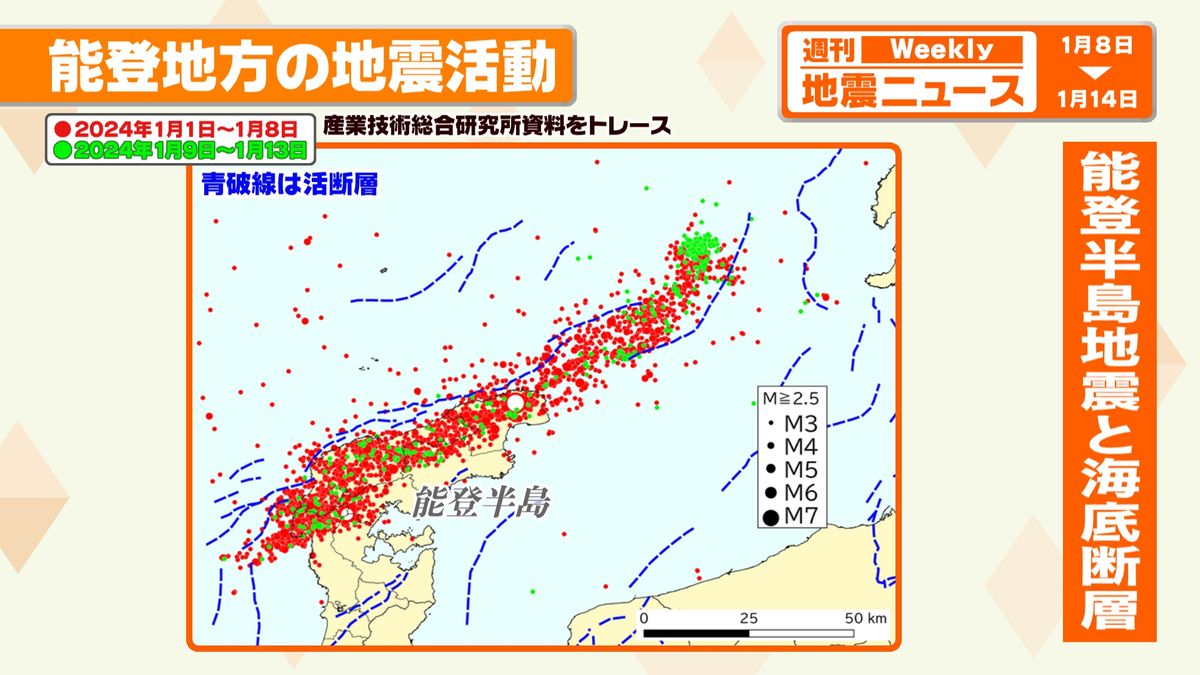

1日に発生した最大震度7の能登半島地震以降、能登半島周辺では、活発な地震活動が続いています。気象庁によりますと、1日以降、今回の地震の活動域では、震度1以上の地震が1398回発生しているということです(15日午前8時時点)。地震回数は徐々に減少しているものの、平常時と比べ活発な状態が継続しています。

今回の地震の活動域は、能登半島の西側から新潟県佐渡の沖合にかけての広い範囲に及んでいます。海域でも地震が多発しているため、規模の大きな地震がおきた場合には、津波のおそれがあり注意が必要です。

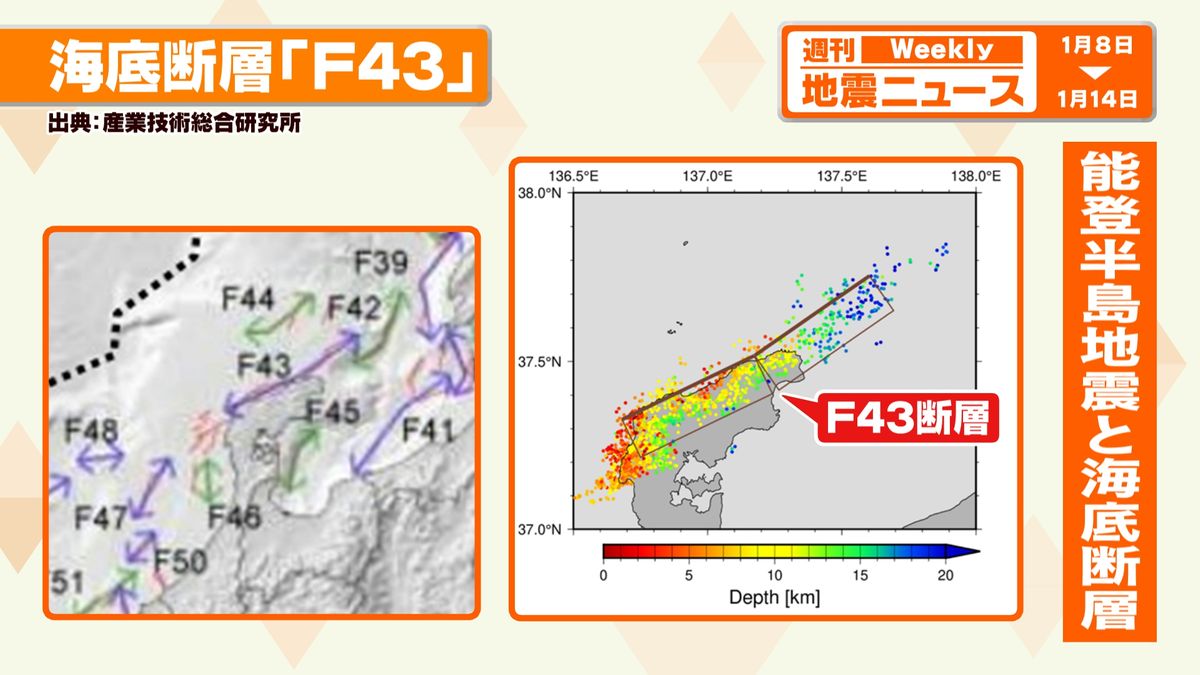

能登地方の周辺では、多くの活断層の存在が明らかになっています。国は、日本海側で津波をもたらすおそれのある「海底断層」について検討をおこなってきました。北海道から長崎県にかけての日本海沿岸にある、およそ60の活断層のうち、能登半島に沿うような形で「F43」という海底断層があります。

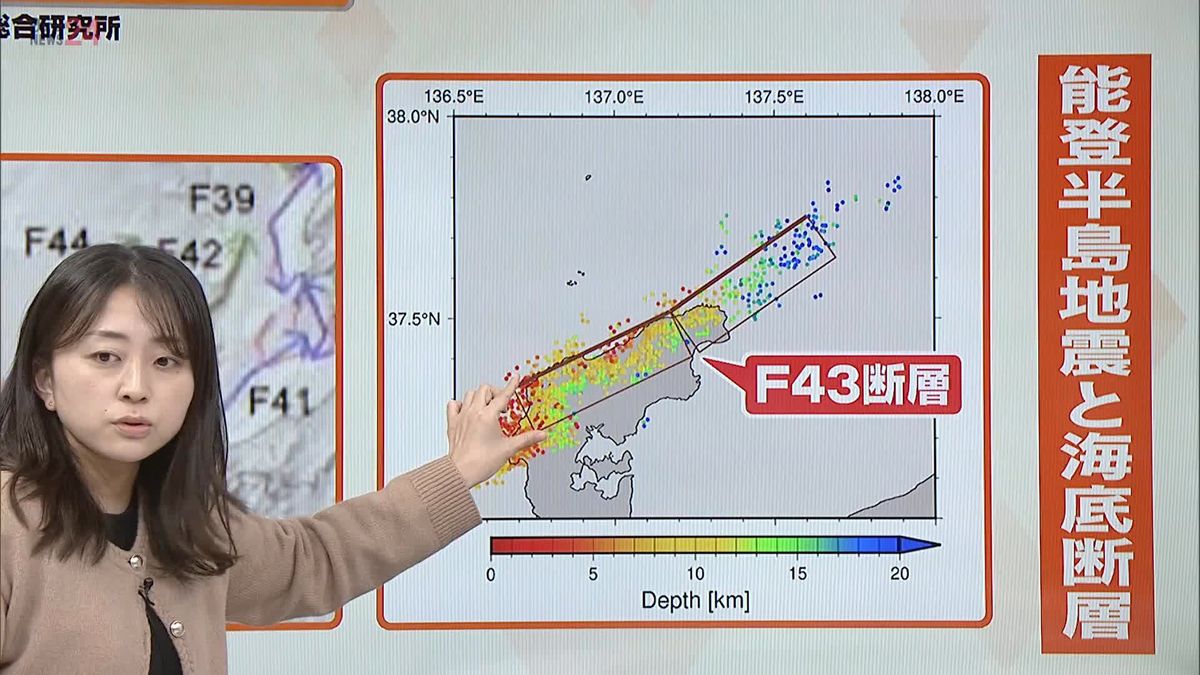

産業技術総合研究所の調査によりますと、今回発生している多くの地震が「F43断層」が位置する場所とほぼ同じ場所でおきていることが分かります。

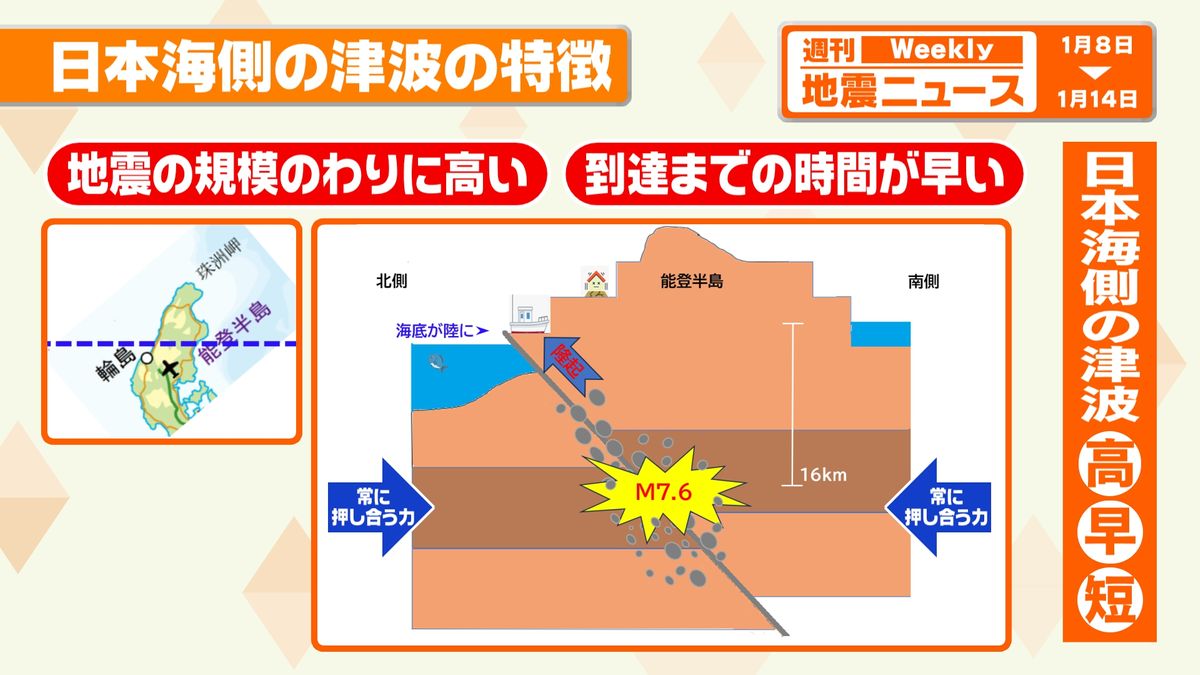

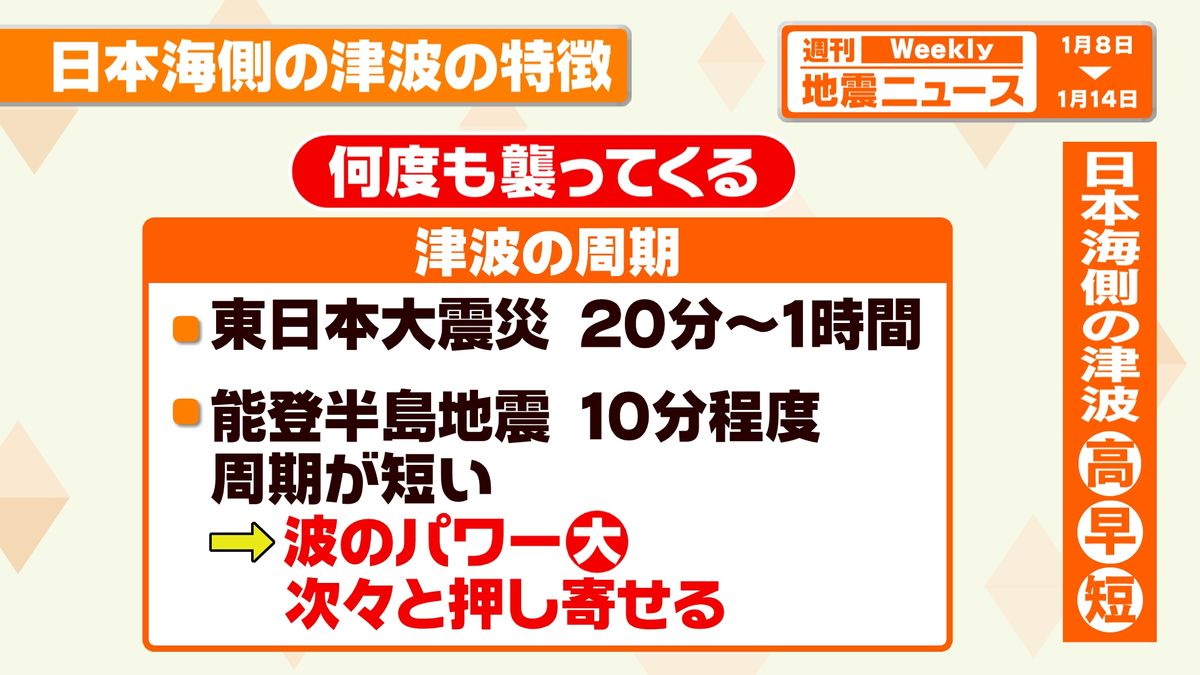

日本海側でおきる津波は『地震の規模のわりに津波が高く、津波到達までの時間が早い』という特徴があります。日本海側では、太平洋側で発生するプレート境界型と異なり、活断層のように地殻の中の浅い場所で発生する地震に伴って津波が発生することがあります。

1日の能登半島地震の震源の深さは16キロと比較的浅い場所で発生し、岩盤が大きくずれたことで地盤が隆起しました。大きな規模の地震が浅い場所でおきると、海底地形の上下の変動量も大きくなるため津波が高くなる傾向があります。

また地震をおこす断層が沿岸に近い場所にあるため、津波が早く到達します。能登半島地震では、地震発生からわずか1~2分で津波が到達した地域がありました。

さらに、日本海側では、波の山から次の山がやってくるまでの「周期」が短いという特徴があります。2011年の東日本大震災で観測された津波の周期は20分~1時間ほどでした。一方で、今回の能登半島地震の津波の周期は10分程度でした。専門家によりますと、周期が短い場合、波のパワーが大きくなり、同じような津波が次々と押し寄せてくるといいます。

地震の専門家で、環境防災総合政策研究機構の草野富二雄さんによりますと、1日の地震はマグニチュード7.6という大地震であったことに加え、陸地に近い場所で発生したことなどから、しばらくは震度5弱以上の大きな揺れに注意が必要だとしています。

大きな揺れによって新たながけ崩れがおきたり、家屋が倒壊したりするおそれもあり、避難生活や救援活動で大変な状況である中、新たな被害に遭わないようにできる限り注意してほしいと話しています。

また、海岸で大きな揺れを感じた場合、速やかに高台や安全な場所に避難することを心がけてほしいということです。